具体的な、年貢賦課の様子を「年貢割付状」でみてみることにしよう。

次の資料は、寛文検地が施行された直後の、寛文七年(一六六七)十月付、乞田村「年貢割付状」である(資二社経96。文書自体は、弘化四年に筆写されたものであるが、記載事項は、寛文年間のものとすることができる)。

柚木領乞田村未ノ年貢可納割付ノ事

一、高弐百五石五斗九合 田畑辻

此わけ

上田三町八反六畝六歩

内

三反弐畝歩 当検見引

残三町五反四畝六歩 有反

此取拾五石九斗三升九合

四斗五升取

中田三町三反三畝拾六歩

内

壱反三畝廿七歩 当検見引

残三町壱反九畝拾九歩 有反

此取拾壱石壱斗八升七合

三斗五升取

下田弐町八反七畝八歩

内

拾弐歩 川懸(欠)永引

残弐町八反六畝廿六歩 有反

此取七斗(石カ)壱斗七升弐合

弐斗五升取

下々田壱町三反九畝廿五歩

内

壱反六畝廿歩 砂押不作引

残壱町弐反三畝五歩 有反

此取壱石八斗四升八合

壱斗五升取

上畑七町七反四畝五歩

此取六貫百九拾三文

八拾文取

中畑壱町九反壱畝拾五歩

此取壱貫三百四拾壱文

七拾文取

下畑弐町六反九畝拾三歩

此取壱貫三百四拾七文

五拾文取

下々畑弐町九反六畝六歩

此取七百四拾壱文 弐拾五文取

屋敷四反三畝五歩

此取四百三拾弐文 百文取

米合三拾六石壱斗四升六合

永合拾貫五拾四文

外

一、永八百八拾四文 綿役

一、同壱貫百六拾文 柿役

〆弐貫四拾四文

右如斯相定上者、霜月廿日与切而急度可致皆済、若過通於無沙汰者、以譴責可申付者也

寛文七年末ノ十月

阿佐美与三右衛門印

神戸新右衛門 印

杉村甚兵衛 印

鈴木仁兵衛 印

名主惣百姓中

一、高弐百五石五斗九合 田畑辻

此わけ

上田三町八反六畝六歩

内

三反弐畝歩 当検見引

残三町五反四畝六歩 有反

此取拾五石九斗三升九合

四斗五升取

中田三町三反三畝拾六歩

内

壱反三畝廿七歩 当検見引

残三町壱反九畝拾九歩 有反

此取拾壱石壱斗八升七合

三斗五升取

下田弐町八反七畝八歩

内

拾弐歩 川懸(欠)永引

残弐町八反六畝廿六歩 有反

此取七斗(石カ)壱斗七升弐合

弐斗五升取

下々田壱町三反九畝廿五歩

内

壱反六畝廿歩 砂押不作引

残壱町弐反三畝五歩 有反

此取壱石八斗四升八合

壱斗五升取

上畑七町七反四畝五歩

此取六貫百九拾三文

八拾文取

中畑壱町九反壱畝拾五歩

此取壱貫三百四拾壱文

七拾文取

下畑弐町六反九畝拾三歩

此取壱貫三百四拾七文

五拾文取

下々畑弐町九反六畝六歩

此取七百四拾壱文 弐拾五文取

屋敷四反三畝五歩

此取四百三拾弐文 百文取

米合三拾六石壱斗四升六合

永合拾貫五拾四文

外

一、永八百八拾四文 綿役

一、同壱貫百六拾文 柿役

〆弐貫四拾四文

右如斯相定上者、霜月廿日与切而急度可致皆済、若過通於無沙汰者、以譴責可申付者也

寛文七年末ノ十月

阿佐美与三右衛門印

神戸新右衛門 印

杉村甚兵衛 印

鈴木仁兵衛 印

名主惣百姓中

(付箋)「乞田村下分御割付壱本 弘化四年 小磯太郎左衛門 写之」

これによれば、乞田村の寛文七年の村高は二〇五石五斗九合であり、これに対して年貢が賦課されるのである。続いて上田・中田・下田の面積が記されているが、そこに「当検見引」という項目がある。これは収穫前に役人が村へ出向き、稲穂の実り具合を点検したうえで決定された、いわばこの年の差し引き分を示している。近世の場合、差し引き分がこうした割付状に記される場合が多い。だが逆に、増加分はほとんど皆無といってよい。このことからも、村高が年貢徴収の上限であることが推測できるのである。

さて、上田の場合には、三町八反六畝六歩から、「検見引」分の三反二畝歩を差し引いた、三町五反四畝六歩が年貢賦課の対象となるわけである。さらに、この上田の場合は、面積一反当たり「四斗五升」の米が年貢米とされ、その合計が五石九斗三升九合となる。こうした、一反当たりで年貢高が決定される方法は「反取法」とよばれ、南多摩地域をはじめ多摩郡の一般的な年貢賦課方法であった。

畑方の方も、一反当たりの年貢高が記されているが、こちらは貨幣金額で表されている。こうした、田方が米納で畑方が金納という形態は、いわゆる「畑方永納制」といわれるものであり、これまた近世多摩郡の典型的な年貢賦課方法である。最後部に米と永の高が記されているが、この二つの総計が、この年の年貢納入額になる。ちなみに、「永」というのは、近世前期に「寛永通宝」が鋳造されるまで、良銭として通用していた唐銭の「永楽通宝」の単位である。実際には、寛永通宝が流通していく過程で使用が禁止されていくのであるが、名目貨幣単位として「永」の呼称が、幕末にいたるまで残されていった。

また、綿役・柿役は、小物成にあたるものと考えられる。ただし、これらの納入も永高で表されているところから、現物納ではなく金納であり、一種の付加税的なものとみなすことができる。これらの年貢は、霜月、すなわち十一月の二十日を期限として、納入するよう求められているのである。

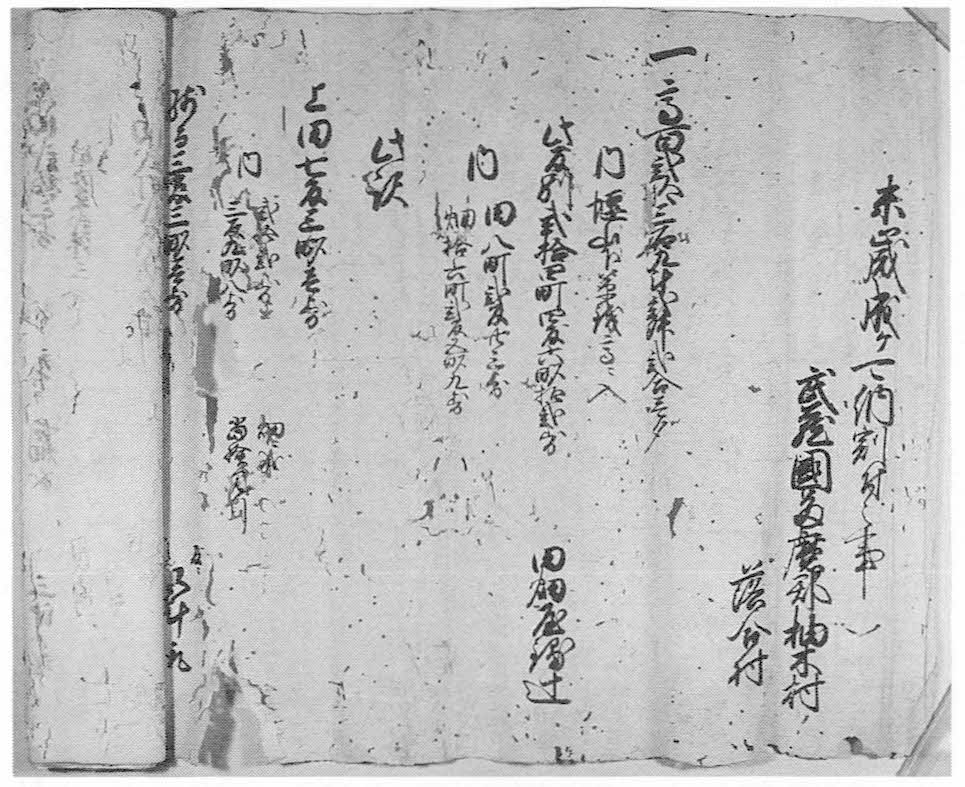

図6―14 落合村年貢割付状(部分)

さて、こうした「年貢割付状」に基づき、村内部では個人別負担が決定されていく。その上で、納入が実施されるのであるが、その際にも様々な書類が作成される。その一例が、延宝四年(一六七六)付けの「御年貢米数之覚」である(資二社経110)。その記載内容を、示してみよう。

十一月六日

(中略)

一ノ宮村

一、八俵 市兵衛納

同村

一、四俵 庄次郎納

寺方村

一、七俵 五右衛門 納

一、弐俵 小右衛門 納

一、弐俵 金左衛門 納

一、壱俵 加左衛門 納

中和田村

一、四俵 次左衛門 納

(後略)

(中略)

一ノ宮村

一、八俵 市兵衛納

同村

一、四俵 庄次郎納

寺方村

一、七俵 五右衛門 納

一、弐俵 小右衛門 納

一、弐俵 金左衛門 納

一、壱俵 加左衛門 納

中和田村

一、四俵 次左衛門 納

(後略)

これは、寺方・上和田・中和田・落川・一ノ宮・中河原の各村々で納入された年貢について、納入量と納入者を、納入日別に書き上げたものである。従って、米の量だけではなく金納額についても、当然ながら記されている。

また、この文書の中には、「江戸付拾壱疋出分」とか「これハこまごめ御はん衆へ米拾俵渡し申候」などの記載があり、村でまとめた年貢米等を、馬で江戸および駒込番所などに搬送したことがうかがえる。

こうして納められた年貢に対して、領主側からは「年貢皆済状」が発給される。これはいわば領収書のようなものであるが、その記載をみてみると、「割付状」の内容とは微妙に異なっている。特に、小物成に相当する部分は、詳細な記述がなされているのである。さらに、米納分・金納分の記載も具体的になっていることが、一見して理解できる。このちがいは、どこから生じるものなのであろうか。

近世における経済の様々な局面で、その基準数値ともいうべきものとして設定されたのが「石高」だったことは、すでに述べた。この石高は、領主側の家格や村高を比較するために、ありとあらゆる生産物を米の生産高に換算し、統一基準としたものである。したがって、そこには当初から、極めて抽象的な量的概念が導入されることになった。この抽象性に則ったかたちで年貢が賦課されていくわけであるから、そこで作成された「年貢割付状」もまた、その抽象性から逃れることはできなかったのである。それに対し、「年貢皆済状」はより具体的・現実的なものであった。それは、事実そのものを追従するかたちで作成された文書だったからである。

こうして考えてみると、近世の年貢制度は、次のようにいうことができるのではなかろうか。

「抽象性を帯び、形式的ではあるが、領主のその年の状況認識に基づき請求され、村の内部において具体的な事象となり、村人たちによる納入とその財貨の確認が領主の発行する文書によってなされていくシステム」。

年貢制度は極めて整合的なシステムであった。幕末・維新期にいたるまで、このシステムが維持継続されたという点に、その合理性をみることができる。単なる搾取論に換言してしまうならば、近世社会独特の年貢システムを看過するように思える。