寺方村のうち、山角知行所(「原関戸村」)を除外した浅井・曽我両知行所が一括して「寺方村」と呼ばれていたことは先述したが、これは、この両知行所が「原関戸村」とは別に、寛永十四年(一六三七)の新たな開墾によって誕生した幕府領の流れを引いていることによっている。もともと同じ開起を持っているこの地に、二つの知行所が誕生し、そして浅井・曽我のそれぞれの知行所ごとに百姓が分かれて属することになったのである。

村役人については、名主はそれまでも幕府領の名主を勤め、曽我知行所に属することになった善右衛門が引き続き一人で両知行所の名主を勤め、組頭はそれぞれの知行所に一人ずつ置くことにしている。また、両知行所の知行高の合計は六〇石余で、家数も一四軒ほどと、いたって小さな村であったため、分郷後も諸事につけ両知行所一統で処理することにしている。すなわち、分郷されたとはいえ、最初のうちは分郷以前と変わらず、一村同様に万事取り扱うことにしていたのである。

このような中、寛政六年(一七九四)に、葬式の時の墓の穴掘りに関するしきたりをめぐって、争いが起こった。まず八月に、表6―16にあるように、曽我知行所の忠次と只七の二名が、同知行所および浅井知行所の百姓一〇名を相手取って起こした訴状(〈史〉佐伯遵家伝来文書242)から、争いの内容を見ていくことにする。

| 名前 | 所属 | |

| 訴訟人 | 忠次 | 曽我 |

| 只七 | 同 | |

| 相手 | 嘉助 | 曽我 |

| 甚助 | 同 | |

| 藤五郎 | 同 | |

| 幸吉(七) | 浅井 | |

| 十兵衛 | 同 | |

| 佐七 | 同 | |

| 源次郎 | 同 | |

| 佐右衛門 | 同 | |

| 次郎八 | 同 | |

| 伝兵衛 | 同 | |

浅井・曽我両知行所では、村内に死亡者が出た場合、埋葬のための穴掘りは、村の者が順番で平等に勤めるというしきたりがあったが、訴訟人の忠次と只七の両名が、この穴掘りの負担から逃れていることを、浅井知行所の組頭である伝兵衛らが問題とし、名主の善右衛門に掛け合い、もし両名が今後も穴掘りをしないようならば、この両家に死者が出ても穴掘りには参加しないし、村のつきあいからもこの両名を除外すると主張したのである。これに対して名主の善右衛門は、忠次と只七は善右衛門と由緒ある関係であるために、これまで穴掘りの順番に加わっていなかったと答えている。また、忠次と只七を糾弾した一〇人のうち、曽我知行所の三名と浅井知行所の幸吉(七)・佐七の五人は、忠次や只七の「譜代」の者(分地親類)であるため、村のつきあいを外すようなことになっては、日常のつきあいでお互いに大きな困難が生じてしまうとして、忠次と只七が訴えることになったのである。

ここで注目されるのは、忠次や只七の「譜代」の者が、曽我知行所と浅井知行所の双方に分かれて属していることである。この時期の「寺方村」の家数は、先述したように一四軒で、このうち二人が訴訟人となり、相手が一〇人、これに名主の善右衛門を加えると、この争いは両知行所の百姓対忠次・只七・善右衛門という構図となる。葬式の穴掘りという作業が、村の生活の中で重要な意味を持っていたことが、この争いを全村的な規模の問題に仕立てあげたのであろう。一方、忠次や只七にとってみれば、自分たちと同じ知行所の者で、しかも「譜代」の関係にある者とも対立しなければならなくなったことは、忍び難いことでもあった。

この争いから、「寺方村」の分郷が、「譜代」の関係にある者を分離するなど、もともとの人的なつながりを十分に組み込まないままに行われたことがうかがえる。浅井と曽我それぞれの百姓の家数は、近世中期以降については、ともに七人ずつが基本であったと見られるところから、家数もそれぞれのつながりを分断し、単なる人数の折半によって、分郷が行われたことを推測させる。逆にいえば、このような分郷方法を取ったからこそ、分郷後も一村同様の関係を保とうとしていたと言えるだろう。

この争いの結果がどういう結末を迎えたのかは不明だが、同年八月の日付で、相手側の人間がそれぞれ給ごとに、忠次と只七に宛てて、これまで通りにつきあうという一札を出しているところを見ると(〈史〉佐伯遵家伝来文書241)、忠次らの側に有利に進んだことがうかがえる。

翌寛政七年になると、今度は村の念仏講などのしきたりをめぐって、曽我・浅井両知行所が再び対立することになる。先述のように、「寺方村」の名主としては、曽我知行所の善右衛門が両給の名主を兼帯していたが、寛政七年正月に、新たに浅井知行所の名主に、それまで組頭であった伝兵衛が就任することになった。その過程については明確なことは不明だが、伝兵衛という人物は、寛政六年の穴掘りをめぐる争いでも中心的な役割を果たしており、またそれ以前にも、年貢皆済目録への村役人としての捺印を拒否する事件を起こすなど(資二社経125)、村の中での主導権をめぐって、さまざまな動きを見せていた存在であった。

伝兵衛の浅井知行所名主への就任については、おそらく伝兵衛自身のこういった動きが背景にあったものと思われるが、伝兵衛は名主就任後、それまで「寺方村」全体で行っていた月並念仏講について、七月十六日に予定されていたこの念仏講に浅井知行所の百姓は立ち合わず、今後この念仏講は「給限り」で行うことを曽我知行所の百姓に通達し、さらにその他の行事なども追々改正していくと主張したため、これに驚いた曽我知行所側の百姓が、訴訟に及んだのである(資二社経126)。

これに対して、浅井知行所側の百姓は、次のように反論している。まず、念仏講の問題とともに、雹害除けを祈願するための行事である氷祭りにまつわる問題を取り上げている。すなわち、曽我知行所側は訴訟の中で、毎年正月に両給で行っていた氷祭りを、浅井知行所だけで行ったといっているが、本来氷祭りは両給で日にちを相談して行うべきのところ、今年の氷祭りについてはその相談もなく、一方的に善右衛門から日程の通知があったのみであった。このため、日程を延期してくれるよう求めたが、承知してもらえないまま氷祭りが行われてしまったため、しかたなく後から浅井知行所だけで氷祭りをやったのであると、村のしきたりを破ったのは曽我知行所の方であるという論旨を展開したのである(資二社経102)。

また、前年に問題となった穴掘りの手伝いをめぐる問題をあらためて持ち出し、「善右衛門支配請け罷り在り候内はとても私共存じ寄りにも叶い難い」と、善右衛門に非難を加えている。

以上のように、この争いは村のしきたりをめぐるものであったが、その展開のあり方が、知行所ごとのまとまりとして進んでいくというという特徴を示していた。この背景には、浅井知行所の名主となった伝兵衛の、村における主導権の獲得という動きがかいま見られるが、「寺方村」の知行所ごとの「村分け」の動きは、安永八年(一七七九)にも見られ(資二社経124)、さらに、それ以前の享保十三年(一七二八)には、浅井知行所の百姓から曽我地頭所に差し出された、分郷に際しての取決め書が存在している(資二社経100)。享保十三年に分郷が行われた事実は確認されないが、この年には名寄帳が給別に作成されており、村に何らかの動きがあったことはうかがわれる。いずれにしろ、「寺方村」一統としてのまとまりを保持しようとしつつも、分郷による村の分割という事態は、新たに給ごとのまとまりを生みだし、さらに給ごとの独立した名主を設けるなど、村の中における主導権の獲得という形で、「村分け」の動きを含みながら展開していったところに、分郷というものが村の構造に与えた影響が示されていると言えよう。

寛政七年の争論の結末は、十二月に内済によって決着しているが、そのおおよその内容は、念仏講をはじめ、諸事につけてこれまでの通りとし、両給の相談をもって解決することとしている(資二社経127)。この内済に見られるように、争論の中で「村分け」という表現を取りつつも、実際のところは、たとえば死者が出たときの穴掘りの件について、これを問題としていた浅井知行所側が、名主を除いた百姓全員で順番に穴掘りをすれば「村方両給一同相治り、何にても給限りにいたし候儀は御座なく候」と、両給によるまとまりの回復を望んでいることを見れば(資二社経102)、分郷による新たなまとまりを利用しつつも、「寺方村」としてのまとまりを、やはり大事にしている様子がうかがえる。これは、「寺方村」の百姓数が合計で一四人と小さな村であることや、人的なつながりを残したまま分郷されているという「寺方村」の分郷のあり方の特徴が、大きな規定要因として、その背後に潜んでいたためと見てよいだろう。なお、天保十四年(一八四三)の「御触書御用向控帳」という史料(〈史〉佐伯遵家伝来文書162―2)には、「当村の義は念仏講男女給切に御座候」とあり、近世後期になるにつれ、知行所ごとのまとまりが成長していっている状況もうかがわれるのである。

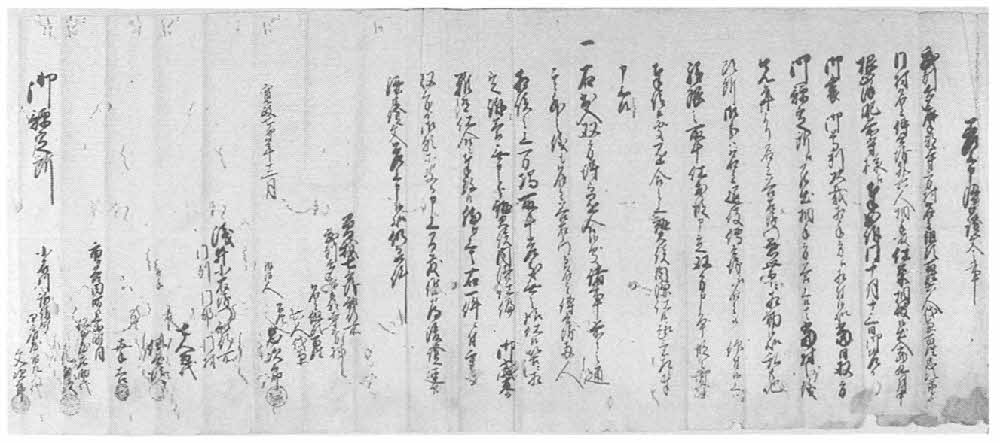

図6―18 しきたり破り一件内済済口証文