一般に、年貢の割付には二つの方法があったとされている。それが、検見法と定免法である。検見法は、毛見法とも書く。これは、米の収穫前に領主側から村へ役人を派遣し、その年の毛(稲穂)の実り具合を検査して、年貢高を決定するというものであった。検査の際には、その土地の様々な条件による作物の豊凶をはじめ、耕地の状態なども勘案して、差引高が提示される場合もあった。

それに対して、定免法というのは、過去の一定期間の収穫量の平均値を算出し、それを基礎としてその後の年貢賦課額を決定するというものであった。したがって、これはよほどの凶作がなければ、一定額の年貢が徴収されることになる。そもそも定免法は、領主側にとっての年貢増徴と収入安定を目的として、享保改革を契機に実施され、それ以降全国に普及していったといわれている。この定免法は、時間とともに生産力が向上していった農民たちにとっても、自らの収入を増やす格好のチャンスとなった。特に商品貨幣経済が発達し、市場経済の中で生活を送っていた農民たちは、これを有効に活用していったはずである。

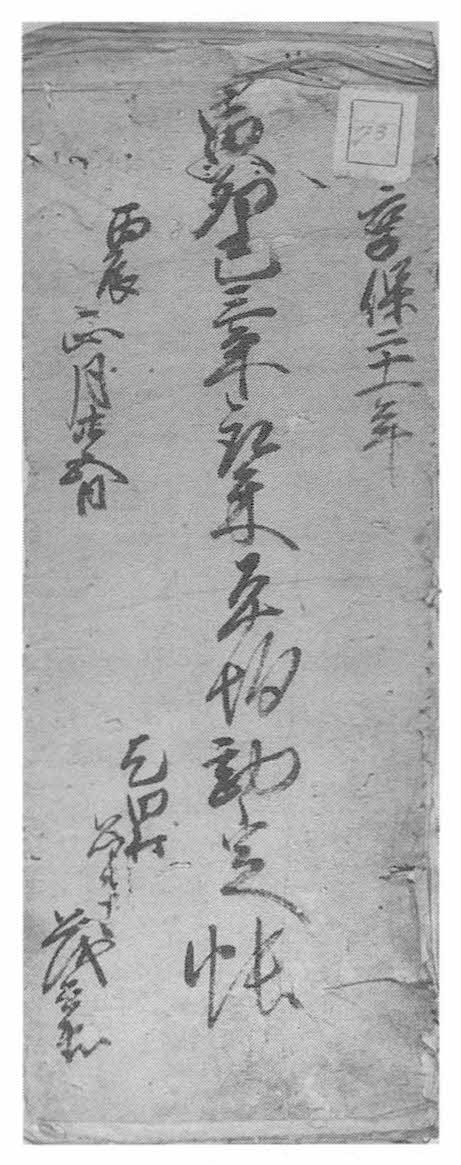

多摩市域の村々でも、検見法から定免法への変更が確認できる。例えば乞田村の有山昭夫家伝来文書群のなかに、享保二十一年(一七三六)正月二五日付の「寅卯巳三年取米平均勘定帳」、同月付け「寅卯巳御年貢米三年平均帳」というものが現存している。なぜ「辰」年を除いて「三年平均」なのかは判明しないが、少なくとも定免制へ移行するためのデータが、村レベルで調えられていることがうかがえる。乞田村のその後の年貢関係の文書で、「定免」という文言そのものが出てくるのは、宝暦十年(一七六〇)二月付けの「田方御年貢寅卯巳三年平均定免荒所勘定帳」である。この年代になると、定免法による年貢収取がなされていたことがわかる。また、落合村の有山武三家伝来文書群でも、宝暦十三年(一七六三)十一月付けの、「辰巳午三ケ年平均田方御定免并畑方永納勘定帳」が残されており、乞田村と同様のことが確認できる。連光寺村の場合は、これよりも早い元禄十二年(一六九九)段階で、定免制への移行が確認できるという(安澤秀一『近世村落形成の基礎構造』、四九九ページ)。しかしながら、本格的な定免制は、それ以降のことであるから、乞田・落合両村と同じような時期の施行であったと考えてよかろう。

図6―20 寅卯巳三年取米平均勘定帳

定免法が適用されると、上記の例からすれば三年間は、原則的に同じ年貢高が要求されることになる。したがって、「割付状」の内容はその時期、同一の記載内容で作成されることになるわけである。その意味で、「割付状」はまさに形式的・象徴的な書類ということになる。いってみれば、年貢賦課の内容を伝達するのではなく、年貢納入期限を確認する書状ということになろう。

この「割付状」に対し、「皆済状」は本来的には、年貢の領収を認めたものとして発給されていた。だが、定免制への移行に伴いこちらも徐々に変化してきている。乞田村でも落合村でも「皆済目録」と題された帳面が現存しているのであるが、その内容は、村内における個々人の年貢納入を記録したものであり、村全体の年貢に対する領主側からの「皆済状」とは、異質のものである。さらに連光寺村の場合には、形式的な割付状に対して、これまた形式的な皆済状を作成するということから、寛永十二年(一六三五)以降、皆済状の下付が行われなくなった。皆済状を出す代わりに、割付状の裏側に「表書之通、皆済、如件」という文言を書き付け、地頭が署名捺印することですませてしまっている。本格的な定免制が実施されるようになった以後も、定免割付状に皆済文言が裏書きされることですまされたのであった(安澤前掲書、四九九~五〇一ページ)。それぞれの内容は、田方米納・畑方永納の形態で記載されてはいるが、これらはまさに、年貢の形式を表すだけのものであり、その具体的な実態が記されたものであるとは考えられないのである。