しかも原地新田には、民家は存在せず、「山上ニ而土地赤土ニ御座候」と新田地の山上の土地は赤土で必ずしも良質の土地柄ではなかった(<史>富澤政宏家伝来文書1486―4)。同地が林畑として把握されていることから見ても、実際のところ耕地として農作物の栽培に適する場所ではなかったのである。むしろ、連光寺村の多くの百姓にとっては、本村の経済的な補完をなす場所であったのである。ただ、一町歩以上の林畑面積を有するような富裕な百姓にとっては、本田畑経営と同じような位置付けで薪炭生産・販売が行なわれていた階層もあったのである。

原地新田として開発され検地の対象となった場所は、開発される以前全く放置され荒廃されていたとは必ずしも言えない。それまでも田畑の肥料や牛馬の飼料を採取する原野として、周辺の村々が共同利用していた入会地の場合もあったのである。連光寺野も原地新田として開発の対象地としていたが、連光寺村を始めとした周辺村々の入会地であったことは先に指摘した通りである。連光寺野における原地新田開発は、周辺の村々が共同利用していた土地を、新田開発の対象地とすることを意味した。そして、入会野として共同利用していた飼肥料採取の土地を減らし、帰属する村、さらには名請人をも明確にした個別所持利用へと変化したのである。つまり、新田開発によって石高は増加したものの、村同士が共同で利用していた秣場を開発したことで、貴重な緑色資源を奪うことにもなったのである。

関戸村・一ノ宮村は、本来秣場とするはずであった土地まで村請による開発を行なっている。それに対し連光寺村は、秣場の状態を確保している。新田検地が行なわれた延享三年(一七四六)、連光寺村が秣場として残した土地を、検地役人が林畑として把握しようとしたのに対し、連光寺村の村役人は、検地役人に対して草銭を上納することで秣場のままとすることを願い出ている(資二社経153)。その後、安永八年(一七七九)には、秣永として毎年一反当り永二文ずつの合計百二十八文二分を上納することになっている。さらに天明三年(一七八三)四月にも、林畑としてではなく、秣永一三〇文余りを支払うことで秣場のまま維持することを願い出ている(<史>富澤政宏家伝来文書117)。林畑としてそれぞれの土地に名請人を設定するのではなく、秣場として地元の人々が共同で草などを採取することが可能な土地を必要としたのである。秣場は、農耕を維持する上で必要な場所であったのである。

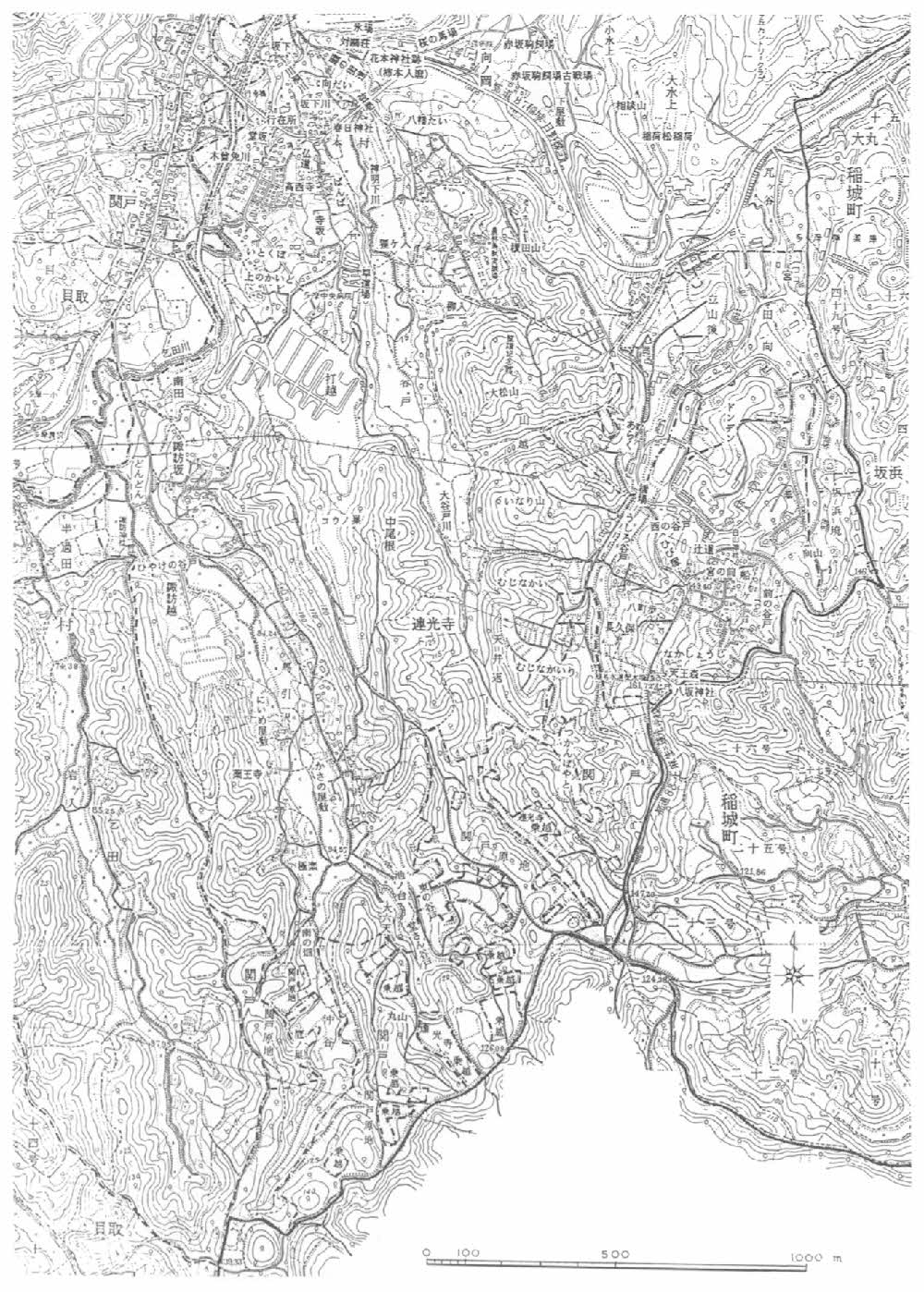

昭和三十七年(一九六二)に作成した地図「多摩村全図」を参照しても、本村とは別に稲城町に隣接した地域にも「関戸原地」や「一ノ宮」などの地名を確認することができる。こうした飛地の存在は、それまで秣場であったのが、新田開発によって、各村々へ分割された結果成立したものである。本節では、享保改革の新田開発政策の一環で連光寺野が三か村に分割された事例を紹介してみた。他にも多摩市域に飛地は、百草や落川などがある。こうした飛地が成立した理由も、連光寺の場合と同様にもともとは入会地であったのが、各村々に分割されたものであったのである。

図6―23 昭和三十七年 多摩村全図(部分)