「青柳根元録」(『国立市史』中巻)によれば、青柳はもとは多摩川の南涯にあり、一ノ宮と続き、関戸の通り、鎌倉街道または陣街道とも称する道筋にあった。慶長十六年(一六一一)に縄入れ、そののち寛永十二年(一六三五)に縄入れ、高七四石となった。八王子十八代官の深谷喜右衛門の支配であった。屋敷の縄を受けたのは六人で、七軒分であった。田畑屋敷とも反別六町八畝一三歩で、墨付一七枚の水帳が残っている。家数は一二、三軒であった。その後万治二年(一六五九)七月二日の多摩川の大水で村は流失したので、四ツ谷村に借地した。その節の関戸村・一ノ宮村と出入りに及び、裁許では川南は両村が進退し、川北三〇〇〇坪は青柳村が進退することに取り決められた。その内当村(新しい青柳村)へ引き移り、旧地はおいおい捨てた、という。

青柳村が移動し、多摩川の流路が南にずれると、旧地は本宿・四ツ谷・中河原・関戸・一ノ宮などの間で境争論がよく持ち上がった。

延宝九年(一六八一)四月六日の青柳村と関戸村の川原論所絵図の写がのこっている(図6―32)。その裏書によれば、代官手代らが境目の内を検地して、三万四七一九坪を両村の高割によって配分し、青柳村へ三六二五坪、関戸村へ三万一〇九四坪をその村分とした。その際「多摩川漁猟之儀、青柳村川欠ニ付只今四ツ谷村江借地仕、難致住居先規入会漁猟致来之間、今以関戸村一同ニ運上銭出之可為入会、但シ四ツ谷村之者一切不可」とあり、青柳村は移動しても、多摩川面の漁猟権は保持していること、その漁猟は関戸村と入会で、両村とも運上銭を出していること、川原進退の権利を保持していること、青柳村人は漁猟のため四ツ谷村に借地しているが、四ツ谷村人には漁猟権はないことが確認される。「青柳根元録」に見える川北三〇〇〇坪進退とはどのような関係になるかは不詳である。多摩川の漁猟については後述するが、河原での開発地は開発村のものになるが、漁猟入会に規定されて、流出した河原は入会地にもどされた。そのことが地境論の再発につながったとも見られる。

図6―32 延宝九年 青柳村・関戸村川原論所絵図写

それからほぼ五〇年後の享保十七年(一七三二)、府中側の本宿村(その小名小野宮・相島が中心)は関戸村と境論の最中であったが、「関戸村境通青柳川原出入ニ而、論所より手前ハ青柳本村田畑居屋鋪ニ而、高弐拾石三斗九升八合之亡所ニ御座候、依之当御検地以前ハ右高役等相勤罷在候地所ニ御座候」と主張して、論所より内側で本宿村地先には間違いないからと、新田開発の許可を願い出ている(府中本宿・内藤家文書)。相島(間島)は本宿村内部の小集落で、青柳村からの移住によって成立し、本宿村からは独立性が強く言われている。先の延宝九年図にも「相嶋村」の記載が見える。しかしこの局面では青柳村の権利はもはや確認できない。

寛政三年(一七九一)と享和二年(一八〇二)に多摩川渡船をめぐる訴訟が起きているが、これは次項で触れよう。

その後、多摩川の河原の村境についての争論は天保年間に起きたことが確認できる。天保五年(一八三四)二月には中河原村から一ノ宮村を相手どって、材木伐取についての訴えがあった(資二社経18・144)。訴状によれば、中河原村は多摩川の左右両岸に村域があり、北側に居住していたが、先年の大水で南側の田地が押し流された。明和元年(一七六四)に代官辻源五郎に願って芝地見取り場にした。一四、五年前(文政三年ころか)に再び多摩川大水のため流石砂入りのため荒れ地ができたが、柳や竹木を植え、年貢永も収めてきた。しかし今月六日より一ノ宮村の者が大勢繰り出し、竹木を伐採しているのを当村の者が見咎めたが取合わず、翌日にも竹木伐採を強行した、という。

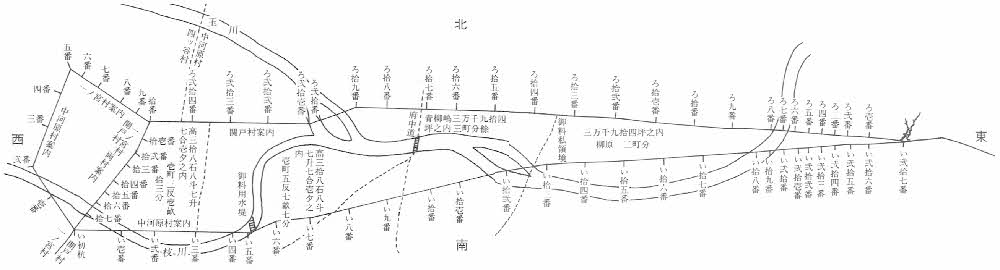

両村からは証拠の絵図面が提出されたが、これによって地境を明確にすることはできなかったようである。引合(証人)として関戸村の者が呼出されたが、一ノ宮村と関戸村の主張(論所は一円一ノ宮・関戸村両村の進退)も退けられ、翌天保六年二月と四月に代官手代二名ずつが現地に派遣され、論所を改めた。その時の図が図6―33である。結局新たに杭が打たれて、それをもとに地境が決められ、裁許が出たのは天保九年三月であった。

図6―33 多摩川流域中河原村・四ツ谷村・関戸村・一ノ宮村見分絵図

(注)杉田卓三家伝来文書箱1―21―4より作成。

次項に述べる渡船出入りの経過によると、十八世紀の中ごろ(寛政三年より四、五〇年前)に多摩川は一ノ宮の付近では本瀬・枝瀬の二流になり、その流れは二流とも中河原村内を流れていた。渡船出入りは寛政から享和にかけて二度あった。先の天保六年の図6―33では、北側の「玉川」(本流)と南の「枝川」の二流あるが、本流は四ツ谷・中河原村内を、支流は一ノ宮・関戸村内を流れている。『資料編二 社会経済』二九ページの図は、明治初年段階の武蔵知県事(古賀一平)当時の多摩川本瀬・枝瀬絵図である。本瀬・枝瀬とも上落川村内から一ノ宮村、関戸村へと流れている。地境論によって村境が多少動いている可能性はあるが、おおまかに言えば多摩川は北から南へずれていっているとしてよいだろう。明治十五年(一八八二)の陸地測量部による二万分の一の地図を参照しても、もはや明治初年の二瀬を同定するのが難しくなっているが、四ツ谷・中河原の堤防下のところを流れる小さな流れが見える。年不詳であるが、府中の内藤新田(国分寺市と府中本宿村の南側に村域があった)には、川欠にあった史料があり、寛政年間の川普請場所も同村にかかっていた(府中本宿・内藤家文書)。この場所は今の京王線中河原駅のすぐ西の所で、かなり北のほうまで多摩川が流れていた。

以上からすると、多摩川はなんども流れを変え、一ノ宮・関戸付近に限って言えば、十七世紀中ごろ(万治二年)には南へふって青柳村を流し、その後なんどかは流れが変わったかもしれないが、十八世紀中ごろには北にふって流れを二流としながら内藤新田や中河原村に川欠をもたらした。そののちはまた南にずれていき、明治初年のような情況になったのであろう。しかしこうした局地的な移動は、別の所ではまたそれなりの変化があったようで、やや下流の押立村(府中市・稲城市)は寛文年間の流路変更で村が南北に分断されたと言われ、調布市域でも南北にふれる多摩川のために両岸村々の地境論は多く起こっている(『調布市史』中巻)。多摩川両岸の水害史料の丹念な分析を行えば、より詳細な姿を描くことができよう。