慶応元年十一月、幕府大目付永井尚志が広島で長州藩を問責の上、翌二年二月に長州藩へ一〇万石減封を命じたものの、交渉は決裂して六月に開戦となったが、幕府側の石見浜田城、豊前小倉城などが落城するなど、予想外な苦戦となった。その中で八月に旗本の軍役改定が行われた。一五〇石に一人の割で従卒を徴収し、三〇〇〇石以下は通常金納(従卒一人につき五〇両)とし、半年分ずつの徴収を予定していた。これによって旗本自身は軍事的にはまったく期待されない存在となった(熊澤徹「幕府軍制改革の展開と挫折」『日本近現代史』一)。

一方関東では慶応二年(一八六六)には武州騒動が起きていた。これは秩父郡の名栗村からおこり、追々周辺に波及した世直し一揆であった。連光寺村富澤忠右衛門の指揮する日野宿組合農兵は、六月には府中宿組合の援兵に一〇〇名余を派遣し、綱島・溝口両組合とで多摩川渡船場の警衛を分担し、綱島・溝口組合は多摩川大丸村より下流の渡船場を、日野宿組合では一ノ宮渡船場より上流を警衛している。結局一揆勢を鎮圧したのは、忍・岡部・高崎・吉井・川越・高崎・久留里などの諸藩兵と、幕府歩兵、府中・日野・八王子・五日市・田無などの改革組合農兵、八王子千人同心などであった(森安彦『幕藩制国家の基礎構造』)。多摩地域は一揆側でなく、鎮圧側に回った訳だが、従来否定的に評価されていたこうした事態も、実はながい間に勝ち取った農民たちの生産と生活を守ろうとする行動であったとの評価が最近では与えられている(渡辺尚志「幕末維新期における村と地域」『歴史学研究』六三八)。

長州戦争は、慶応二年七月に将軍家茂が、十二月に孝明天皇が死去すると、そのまま兵を引いた形で、翌三年にかけて長州・薩摩藩は上京の準備に、徳川側は新規関東郡代の在陣制を敷いて、膝もとの関東幕領の支配強化のために必死になっており、小康状態となっていた。慶応二年十一月には大規模な新田開発令が触れ出されている(原直史「慶応二年開墾奨励令と房総農村」『近世房総地域史研究』)。旗本知行所も収納の一〇か年平均額の調査が行われ、慶応三年九月にはその半額を軍役金として上納する事が命じられている。軍役を直接負担しなくなった旗本領の実質的半知令である。

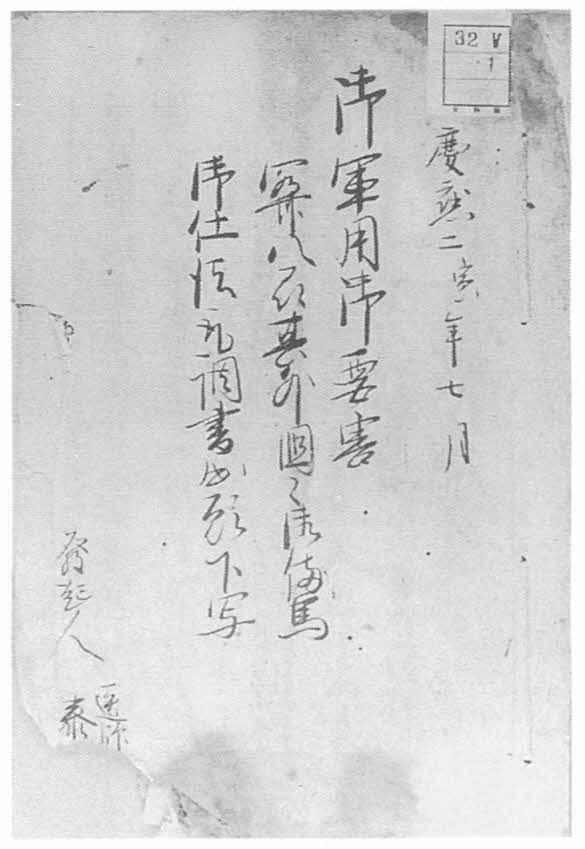

また長州戦争期から、関東を徳川本拠地として強化する発想が幕府だけでなく、諸身分からも提唱されていることは注目できよう。和田村の石阪好文家に残っていた「御軍用御要害関八州其外国々御伝馬御仕法取調書出願下写」は、慶応二年七月に上総国望陀郡・周准郡・天羽郡や武蔵葛飾郡・足立郡らの百姓、江戸の町人、奥州伊達郡の幕領百姓らが軍用馬の飼育を計画したものである。このなかには残馬の払下など利潤誘導の動機が見えなくもないが、戦争中の伝馬不足の解消などを謳(うた)うなど、当時の社会要請も窺うことができる。

図6―39 御軍用御要害関八州其外国々御伝馬御仕法取調書出願下写

こうした中で、関東では薩摩藩が勤王浪士を扇動して、各地で挙兵を行わせていた。下野出流山で挙兵した一隊は壬生・館山・足利藩らに鎮圧された。甲府城を攻撃に向かった一隊は幕府軍が撃破した。相模の荻野山中藩の陣屋を焼き打ちした一隊は小田原藩が攻撃し、江戸へ退いた。江戸では押込み強盗が増え、薩摩藩屋敷の浪士の活動と信じられるようになっていた。この間に上方では大政奉還から王政復古へと急転し、徳川側は軍事的手段で巻き返しを図っていた。

慶応三年十二月二十四日、鳥羽伏見の戦闘につながることになった江戸薩摩藩邸への幕府側の攻撃は暴発というより、大坂にいる徳川慶喜の命により、十分準備されたものであった(松平定敬・板倉勝静・松平正質の三名の連署奉書で命じられた。定敬は老中でなく徳川家年寄奉書とでも言うべきもの)。攻撃の前日、関東取締出役は明日の攻撃を事前に組合村々に通達し、人数(農兵)の動員を命じ、打ち洩らした薩摩藩士は見付け次第、捕虜にせずに討ち取るようにと指示している。こうして鳥羽伏見から戊辰戦争への内戦へと突入していくことになったのである。