市域で破免願を提出した村は確認できないが、市域を含む日野宿組合の二八か村は、明治二年十一月、年貢回米を命じられたのに対して、年貢金納の嘆願書を神奈川県に提出していた(石阪好文家文書)。そのなかでは、この二八か村は山間にあり道も狭く、また牛馬も少ないことから、年貢米を津出し場まで運ぶのに多くの人力を使い、いっそう村が疲弊することが述べられている。そこで年貢米輸送に関わる経費を抑えるため、金納を認めてほしいというのであった。同時に、これを契機に、今後の凶作に備えるための方策も考えられた。そこに現れたのが協救社であった。協救社の実態は必ずしも明らかではないが、まずは「協救社衍義草稿」(富沢政宏家文書)により設立の理念などをみておこう。

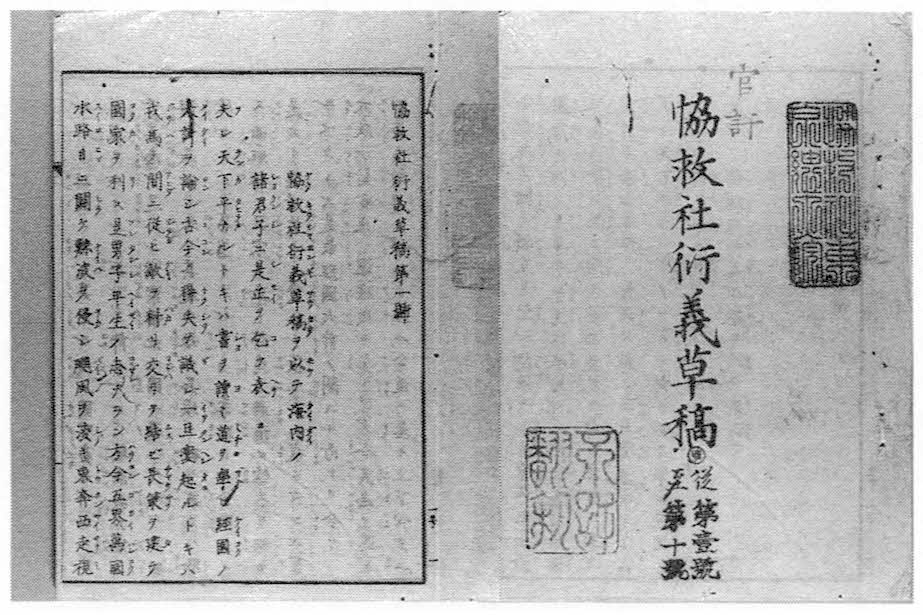

図1―1―4 協救社衍義草稿

協救社の設立は、「協救社衍義草稿」第一号の日付から、明治二年初秋と推定できる。その設立の目的は、「天下ノ為ニ飢饉ノ備ヲ本トシテ食牛羊豚ヲ製シ造ルニアリ」と述べられていて、この年の凶作によることを示唆している。しかし、目的はそれにとどまらず、国家の富強をめざし、小学校の設立や鉄道の敷設、蒸気機械の建造などもあげられている。では、その資金はどこから調達するのか。その方法として考えられているのが養豚であった。日本国中で百石につき四匹ずつ飼育すれば、全国で百万匹の豚を所有することになり、そのうち五十万匹を種豚として一年に二匹ずつ子豚を生ませ、一匹あたり一両でそれを売りさばく。そしてその利益を国益基立金として積み立て、年間百万両ずつ府藩県へ納めるというのである。

この計画自体はまったく荒唐無稽で、説得力があるとは思えないが、しかし飢饉に備えるという点で、村々にとってまったく無視できることでもなかった。多摩市域の村々の前に協救社が現れたのは、明治三年六月である。六月二十八日、富沢忠右衛門は日記に「協救社衍義を読」と記している(富沢政宏家文書)。これは神奈川県から寄場役人と大小惣代に渡されていたものであった。さらに、「富沢日記」から協救社に関する記事を追ってみると、七月二日には協救社の役人が来ているので、惣代と主だった村役人は日野宿へ出向くようにとの通知が届く。そして八月十三日の日野宿組合の会合で、協救社に一五〇両を出し養豚を一〇匹請け負うことを決め、十九日に日野宿の藤左衛門らが種豚代金などの書上帳を持参してきた。ところが、これ以降、この日記に協救社や養豚などの記載はまったくみられなくなる。協救社自体は、明治七年(一八七四)まで活動していることがわかるが(児玉典久「封建領主階級の解体と旧領主階級の近代的投資家への転化過程」『埼玉県立文書館紀要』六号)、ほかの史料のなかにも、種豚代金について組合や村の割り当てを決めたような史料はみつけられない。

結局、疲弊している村々にとって、通常以上の費用を出すのはむずかしいとの結論に達したのか、正確な事情はわからない。ただ、それにしても、こうした計画に一時的にせよ加わろうとしたことは、明治二年の凶作が、神奈川県や組合、村々にいかに深刻な影響を与えていたのかを教えてくれる。