ここでは、一ノ宮地区の郷社小野神社をとりあげよう。小野神社は一ノ宮地区を直接の氏子区域としており、この地区の中心神社として維持される一方、村外にも多くの信徒をもつ有力な神社だった(富沢政宏家文書)。以下、前述の神主太田正寿が記した明治四十四年一月~八月の「社務所日誌」を用いて検討する。

この「日誌」によれば、当時、小野神社ではさまざまな祈祷が人々に行われていた。家内安全、病気平癒、六三除(ろくさんよけ)、身体安全の祈祷が確認出来る。このうち六三除とは、肩や腰の痛みといった病気の原因を祟りとして呪術的な考え方でその場所を特定し、加持祈祷で「治療」しようというものである。修験道などが関係する民間信仰的な色彩がつよいものとされる。そして、こうした民俗的なものと小野神社の関わりは他にも確認できる。一月九日の記述に「午后氏子子供例年之通リ障神(オンベノ)注連ヲ依頼ニ来ル」とある。これは男の子による十四日のセーノカミ(塞の神・道祖神)行事、すなわちドンドヤキに関連する記事である。「オンベ」とはオンベラボウとよばれるこの行事のかざりもの、「注連」とは、この飾りものにさげる幣束のことだろう(「民俗編」六章二節)。一ノ宮地区のドンドヤキに毎年小野神社が関わっていたことがわかる。また、四月十一日の記述には「種痘御幣」を取りにくる、とある。種痘が普及する以前には、邪悪なものを避ける力をもつとされる色・赤の幣束をまつる疱瘡送りの風習が広くあったとされる。おそらく、小野神社でも類似したものがかつてつくられており、種痘普及後も続けられていたのが、この「種痘御幣」ではないだろうか。

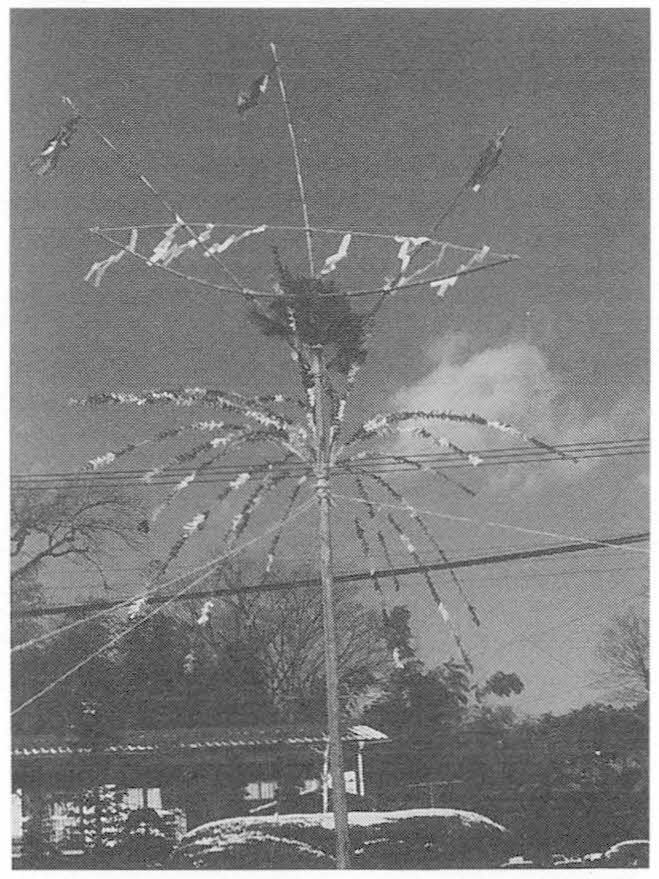

図1―6―13 オンベラボウ(落合地区のもの)

一編一章六節にみたとおり、明治初年の開化政策により、猥雑で秩序をみだすおそれのある行為や習慣は、野蛮なものとして価値的におとしめられ抑圧された。人々の民俗的慣習や民間信仰はその代表だった。だが、明治末にあっても人々の生活の重要な要素として、こうした民俗的なものそれ自体は持続しており、神社もそうした中に自己の支持基盤をもって地域に根づいていたのである。

明治末年の神社は、国家保護と統制のもと「国家神道」の地域社会への浸透を担う存在として明確に位置づけられる一方、地域社会の民俗的伝統に支えられる存在でもあった。つまり、神社は国家と社会のいわばパイプ役ともいうべき位置にあったということができるだろう。