図1―8―13 伊野富佐次の「収支覚帳」

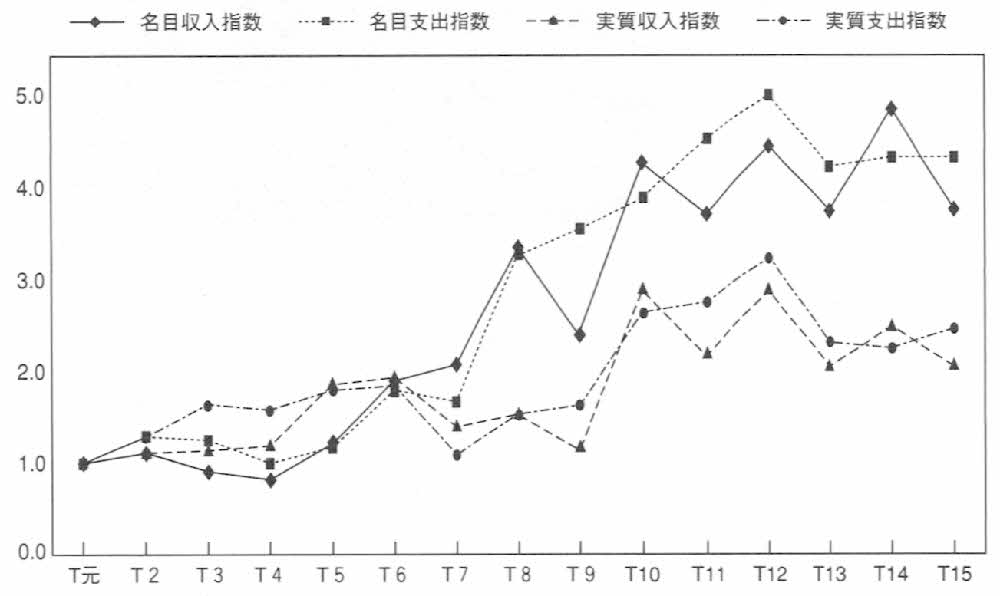

この伊野富佐次が残した「収支覚帳」には、伊野家の大正元年(一九一二)から昭和二年(一九二七)にわたる十五年間の家計や農業経営の収支が克明に記録されている(図1―8―14・15)。これによると、伊野家の収入は農業所得と利子所得が大半を占め、農業所得では米作と麦作、それに養蚕が主要な三本柱となっていた。また、収入と支出の規模は、大正五年まではほぼ変化がない。ところが、大正六年から八年までの三年間の間で、その規模は一気に三倍になる。これは、第一次世界大戦中の戦争景気がもたらしたインフレと農産物価格の高騰を物語るものである。

図1―8―14 伊野家の家計収支状況(大正元年=1.0)

各年「伊野家収支覚帳」より作成。実質値は深川正米米価を基に算出。

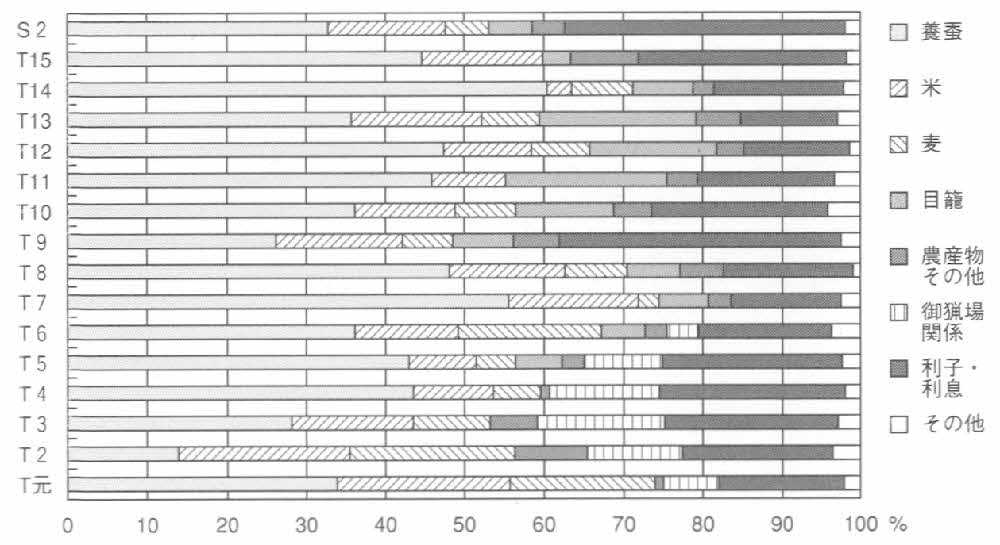

図1―8―15 伊野家収入の内容構成比

各年「伊野家収支覚帳」より作成。

さらにこの間の収入の内訳をみると、養蚕の比重が高まっていく傾向にあることが目をひく。養蚕収入の比重は、大正四年以降増加していき、七年には全収入の半分以上を占めるにいたる。当時、養蚕は多摩村でも広く行われ、農家の経営を支える貴重な現金収入源となっていた。しかし、農村が大戦景気にわくなかで、その農家経営における位置づけは、大きく変化していく。ここで養蚕は、農家の経営サイクルの一環としての現金収入をえる機会としてだけでなく、積極的に経営を拡大し、収入を増加させる目標としての意義が強まっていたものと思われる。

もう一点、収入構造に関して見逃せない変化がある。それは、大正五年から伊野家で目籠の生産をはじめたことである。当時の多摩村の農家にとってこの目籠生産も農閑期の貴重な現金収入源となっていた。特に、目籠は需要期が年末に集中し、正月を迎える費用をこれによって捻出したといわれる。伊野家における目籠収入の比重は、徐々に高まり、大正十年には全収入の二割を占める。こうした傾向は、他の多摩村の農家においても同様であったと思われる。米作、麦作と養蚕を三本柱とする農業生産のあり方は、第一次世界大戦中の好況期以降は、その中心を養蚕へとシフトさせ、より高い農業収益の獲得へと向っていった。そして、かつて養蚕が担っていたような役割を目籠生産が果すようになっていたものと思われる。

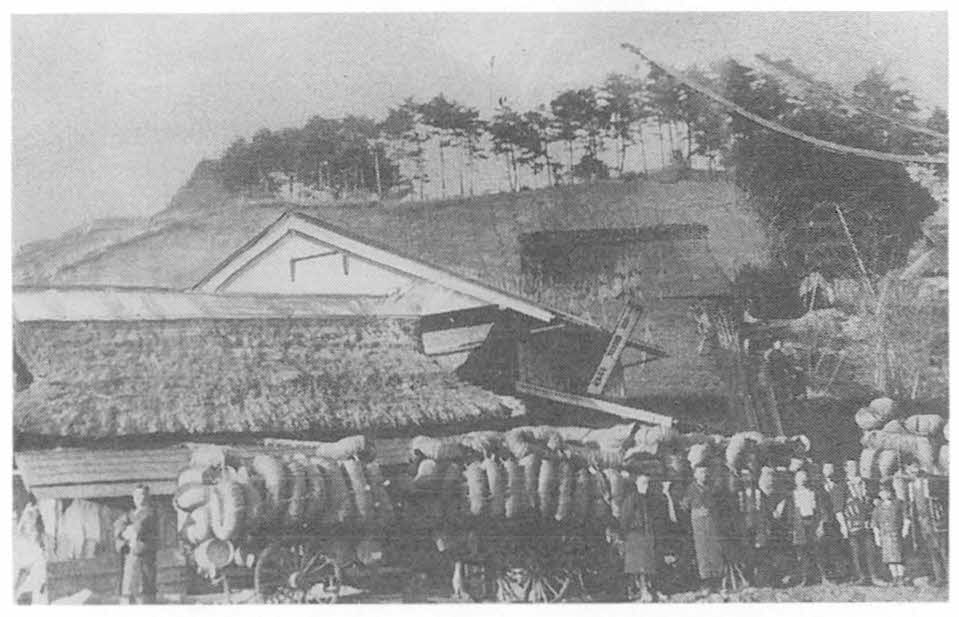

図1―8―16 落合の目籠出荷風景

しかしこうした養蚕に重点を置く農業のあり方は、各農家をより一層資本主義経済にまきこみ、彼らは否応なく好不況の経済変動の波にさらされることになる。養蚕は相場によって繭価格の変動が激しく、その収益は不安定にならざるをえない。事実、伊野家の収入総額は、大正九年の戦後恐慌の打撃で収入の落込みをみせた以降、不安定な軌道を描くようになっている。