当時の兵役法では、男子は一七歳から四〇歳まで兵役につくことが定められている。男子は満二〇歳になると徴兵検査を受け、その結果、甲種、乙種、丙種、丁種に振りわけられ、兵役義務の負担が決められていった。多摩村でも五〇人前後の青年が、毎年一回、徴兵検査を受けている。「多摩村事務報告書」によると、昭和六年には二三人だった在営者は、十一年には五一人と倍増した。このことを反映してか、伊野富佐次の「備忘録」(伊野弘世氏蔵)には、昭和七年十二月から「入営兵見送り」の記事が見られ、また青年団の機関誌『多摩青年』三号(土方金一郎氏蔵)にも、「入営兵見送り」が青年団の活動の一つとして記載されている。

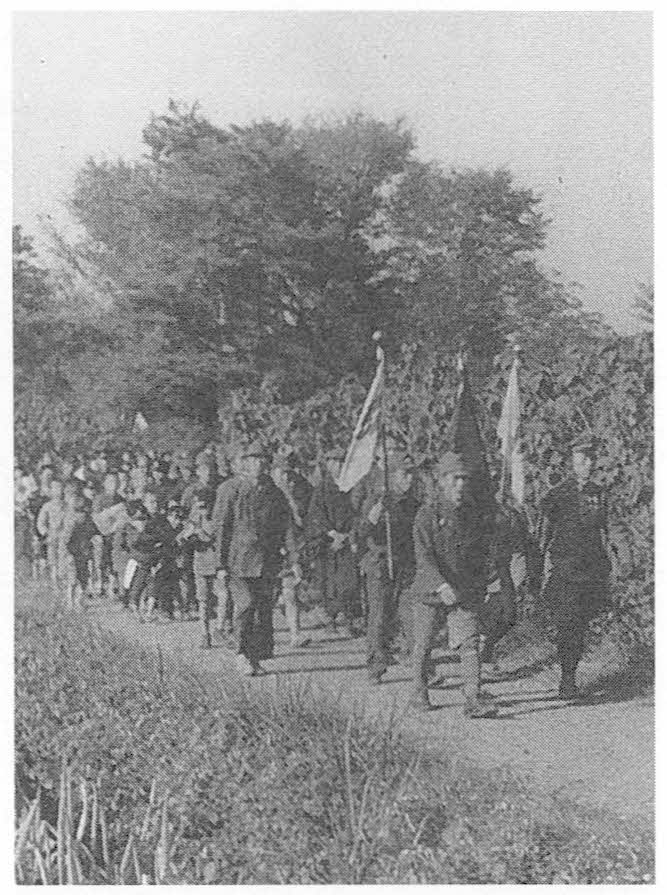

入営者・出征者に対しては、出発日までにそれぞれ送別会が開かれた。当日は、親せきや近所の人たちと自宅から各地区の神社にむかい、そこに集まる在郷軍人会、青年団、婦人会などの各種団体の人びとと「武運長久」を祈願する。そして、日の丸の旗や大小の幟旗が林立するなか、関戸駅まで多くの人たちに見送られていった。神社と駅では、本人の答辞のほかに村長のあいさつ、在郷軍人分会長による万歳三唱も行われ、ときには青年団の楽隊が演奏したという。また昭和九年(一九三四)には、「入営兵見送り」の費用は部落費から出すことが決められている(『東京日日新聞』昭和九年十二月八日付)。こうして応召者には、出発までのわずかな時間のうちに、家族のみならず村をあげての盛大な送別が行われた。

図1―10―1 諏訪神社での出征兵送別

図1―10―2 駅まで出征兵を見送る人

戦況とともに出征者が増えていく一方で、遺骨となって村に帰ってくる人も出てきた。「備忘録」によると昭和八年三月、病没した入営者の遺骨を出迎え、区葬を行っている。それから二か月後の陸軍騎兵少佐・小山光二の戦死は、新聞でも顔写真入りで大きく報じられた。遺骨が到着した同年六月二十七日には、関戸駅に地元の落合区民をはじめ在郷軍人分会員、青年団員、小学校生徒など一〇〇〇人が集まって出迎え、多摩尋常高等小学校まで整然と行進していった(資四―129、『東京日日新聞』昭和八年六月二十八日付)。

七月五日には、小学校校庭を会場に村長を喪主とする村葬が行われた。この村葬には在郷軍人会、戦友会、消防組、青年団、青年訓練所といった村の各種団体の代表だけでなく、衆議院議員、東京府会議員、近隣の町村長、南多摩郡の各種団体の責任者も来席し、会葬者は千数百人を数えている(資四―129、『東京日日新聞』昭和八年七月六日付)。

「備忘録」には、当日の様子が次のように記されている。

七月五日晴 多摩村落合区出身、故陸軍騎兵少佐小山光二氏村葬、本日多摩小学校庭ニ於テ執行セラル。午後一時開式、会葬者数千人、空前ノ盛儀ヲ極ム。

小山少佐の村葬は、満州事変以来、多摩村出身の初の戦死者として、村をあげて盛大に行われた。ちなみに、初代村長で郡会議員、府会議員も歴任し、多摩聖蹟記念館設立の功労者でもある富沢政賢が昭和九年二月に死去した際には、「準村葬」の扱いで会葬者は五〇〇人ほどだったと「備忘録」には書かれている。戦死を名誉とする戦争気運が浸透するなかで、「英霊」として扱われる戦死者の存在は、地域に戦時ムードを生み出す大きな意味をもっていたといえる。村葬を通して村民は、戦争を今まで以上に身近なものとして感じとっていったであろう。