厚木から多摩火工廠に米軍が進駐したのは、同年九月十日のことであった(山田重雄『多摩火工廠懐古』)。農業関係施設と考えていた占領軍は、戦争中一度も爆撃を受けず、無傷のまま残っている多摩火工廠を見て、大変驚いたという(高橋正幸「多摩火薬製造所覚書き」『稲城市史研究』五号)。

さっそく連合軍は、駐屯地で土木作業を手伝う労務者の提供を周辺地域に求めた。それに応じ、多摩村では昭和二十年十月から、進駐軍への労務提供がはじまっている(「対照日誌」峰岸松三氏蔵)。村から部落会長を通じて希望者をつのり、毎回隣組から数人の割合で集められた村民たちは、用意された米軍のトラックに乗せられて、多摩火工廠、立川飛行場といった現場に連れて行かれた。「進駐軍」に対する不安と警戒心から、はじめのうちはおそろしかったという(終戦前後の生活に関する座談会)。

多摩村長・小川二郎から落合部落会長・小林利政宛の「連合軍ニ提供セル労務者賃金支払ノ件」(落合自治会文書)によると、昭和二十一年二月二日から三月三十日までの労務提供者に対して、一人あたり日当約二〇円の賃金が後から支払われていた。資料を見るかぎり、これは無報酬の勤労奉仕ではなく、あくまでも労務の提供であったことがわかる。この労務提供が果たしていつまで行われたのかわからないが、少なくとも昭和二十二年にはまだ続けられていた(落合自治会文書)。

もう一つ、多摩火工廠に進駐した占領軍が、さっそく実行したことがある。それは、生活の立て直しに追われる連光寺の人たちを無視して行った残留弾薬の爆破処理である。敗戦後、多摩火工廠の第四工場には大量の火薬が保管されており、それらを運び出すことができなかった米軍は、導火線を引いてその場で爆破した。

この爆破処理は、連光寺の人たちの証言によると昭和二十一年(一九四六)三月から九月にかけて、毎日ではなかったが、現在の聖ヶ丘小学校の周辺で行われたようである。事前に周辺地域には、避難するよう指示が出され、東部の人たちは現在の桜ヶ丘カントリークラブと旧多摩聖蹟記念館、馬引沢の人たちは諏訪一丁目の方へ移動している。

当日はおにぎりを用意し、牛や馬を引き連れて、午前九時までに避難する。そして、大音響とともに山が飛び、あたり一面を焼きつくす爆破のすさまじい様子を避難場所から不安気に見つめながら昼食をとり、午後三時にやっと帰宅できるという生活が続いた。心配して家に戻ってみると、飛んできた大きな石や松の根があちこちに落ちており、あるものは田畑に穴をあけ、あるものは物置小屋の屋根を突きぬけていたという。実際、この被害は戦時中の空襲による被害よりも、大きいものであった(小形とり「昔の思いで」『ふるさと多摩』三号、馬引沢地区座談会、萩原政実氏・萩原芳郎氏・萩原義男氏からの聞きとり)。

連光寺の人たちは後始末に追われる一方で、多摩村に補償を求めた。それに対して、村役場の「日誌」(多摩市行政資料)を見ると、職員が現地の被害を見て歩いており、多摩村でも被害調査に乗り出していたことがわかる。しかし結局、占領軍が行った行為に対して、地元の被災者が得た補償金は請求額の十分の一程度にすぎなかったという(萩原政実氏・萩原芳郎氏からの聞きとり)

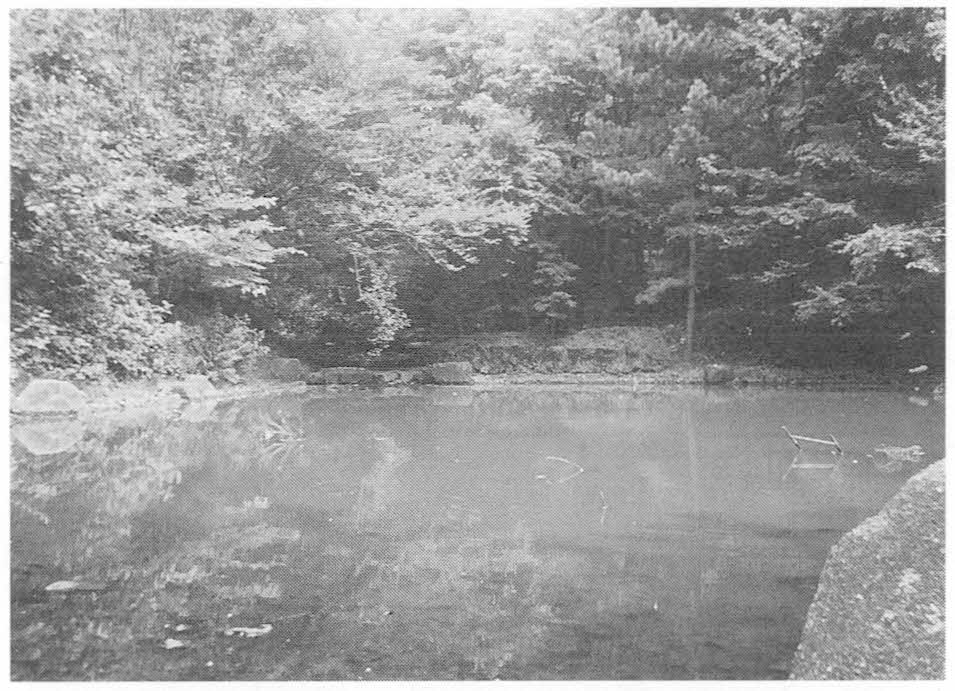

その後ニュータウンの建設によって、はげ山だった場所にも家が建ちならび、当時を物語るものはほとんど失われた。そのなかで現在聖ヶ丘緑地に接している池は、爆破処理によってできた穴に、雨水がたまったものといわれている。子どもたちの遊び場となってきたこの池は、「ドカン池」と呼ばれ、名前のなかに過去の記憶をとどめている。

図2―1―8 現在の「ドカン池」