多摩弾薬庫の敷地全体のうち四分の三を占める稲城村では、昭和二十年十二月に土地を失った大丸の村民一三人が、村長の副申書をそえて「国有土地払下願」を提出した(高橋正幸「多摩火薬製造所覚書き」『稲城市史研究』五号)。しかしその後、この払下げの実現が難しいと判断してか、稲城村農民組合は連合軍に旧多摩火工廠での土地耕作の許可を求め、多摩村より早く認められる(資四―159)。

食糧難を背景に多摩村農業会でも、昭和二十二年二月、占領軍に多摩弾薬庫の用地の一時使用を求めている(資四―157)。これに対し、東京神奈川地区軍政部は耕作者に身分証を発行するため、農耕従事者の氏名と人員の提出を求め、多摩村農業会では翌月、耕作を希望する村民一八四人の名簿をそえて、再度申請した(資四―158)。こういったやりとりの結果、同年四月十一日、稲城の事例にのっとるかたちで、旧第三工場用地での一時耕作が認められた。

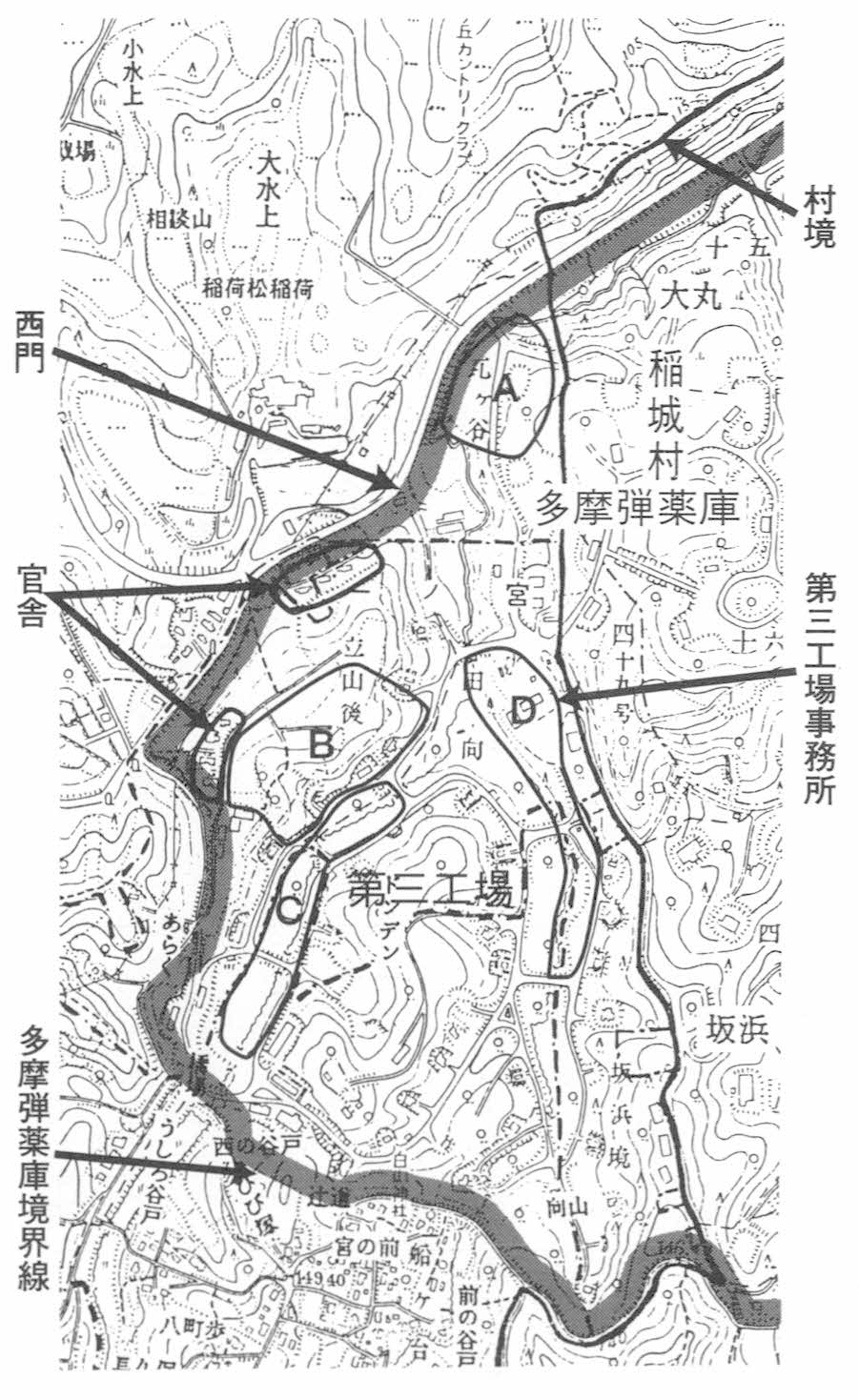

しかし、旧第三工場用地の四一町三反の使用が希望どおり認められたといっても、耕作できる土地は限られており、防風林、薪炭林、採草地、道路、宅地を差し引くと、田が八反、畑が五町であった(資四―166)。そのため、連光寺の人たちの証言によると、図2―1―9で示したC・D地点の田んぼは約一〇人で耕し、A・B地点の畑の耕作は地元の人たちによるくじびきで決められたという(萩原政実氏・萩原芳郎氏・長沢幸作氏・伏見君子氏からの聞きとり)。

図2―1―9 多摩弾薬庫内の一時耕作地

萩原政実・萩原芳郎・長沢幸作・伏見君子各氏の聞きとり調査をもとに作図。

こうして、昭和二十二年六月に入門許可証を手にした人たちは、西門から出入りして耕作をはじめた(資四―160)。最初の一年は開墾作業に追われ、収穫はなかったといわれる(連光寺火工廠関係者座談会)。それでも、耕作は順調に続けられ、多摩村議会では昭和二十四年三月、旧第三工場の用地全域の開放を求める「元陸軍省用地開放申請の件」を議決した(資四―163)。また一方で、どういった経緯かわからないが、同年十一月一日の東京都農地委員会でも、旧多摩火工廠用地の売渡計画が認められ、同日付で売渡となっている(東京都公文書館蔵)。連光寺の人たちの証言によると、A・B地点の畑だけは米軍から所有権の譲渡がなされたといわれており(萩原政実氏・萩原芳郎氏からの聞きとり)、おそらくこのときに地元の人の手に戻ったのではないかと考えられる。このように、返還問題の解決にむけたいくつかの動きが出始めていた。

ところが、昭和二十五年(一九五〇)六月二十五日に朝鮮戦争がはじまる。状況は一変し、米軍はA・C・D地点での耕作を強制的にやめさせ、再接収した。このうちA地点は連光寺の人たちの土地であったが、いつまで経っても返ってくる見込みがないため、のちに米軍に売り渡したという(萩原政実氏・萩原芳郎氏からの聞きとり)。

もう一か所、残ったB地点では、朝鮮戦争の開始後も耕作は続けられた。しかし、それも長くは続かず、現在の京王一ノ宮団地の開発にともない、売り渡されている。A・B地点の売渡時期はいずれも昭和三十二年ごろであったといわれている(長沢幸作氏・伏見君子氏からの聞きとり)。このように、連光寺の風景のなかには、二つの戦争にほんろうされた地域住民の犠牲のあとが今なお残っている。