一方、この時期の農家総戸数や農家人口は、減少傾向にあった。農家総戸数は、昭和三十年には六九九、昭和三十五年は六三六、昭和四十年は五九〇、昭和四十五年は四六二であった。農家人口(農家の家族員総数)は、三十年に四四七六人、三十五年は三九一三人、四十年は三四三四人、四十五年は二五四三人であり、総世帯数・総人口数のなかに農家の占める割合は極端に低下してきた。高度成長期の農村は、都市部の工業労働力の供給地となっていた。これが農村の一般的な姿であり、多摩村も農家人口を減らしてきた。

多摩村は、農業以外の産業に従事する人口の増加が進むなかでベッドタウンとしての機能を強化し、農村としての性格を弱めてきた。それでも、村内には農業生産に意欲を燃やすグループがあり、農村として位置づけられていた。既存の農業集落は農業生産の命脈をかろうじて保っていたが、ニュータウンの造成工事が本格化するなかで「全面買収」該当地区のコミュニティは分解され、農地や山林は宅地に造成されることとなった。農業用水路も破壊された。農業に致命傷を与えたのは、やはり、ニュータウン開発であった。

一九八七年に刊行された、小林茂・寺門征男・浦野正樹・店田廣文編著『都市化と居住環境の変容』(早稲田大学出版部)は、多摩村で都市化が進展する昭和三十年代以降の開発を三期に時期区分している。

第一期は、昭和三十年代の、農地の転用による「小規模開発」の時期。聖蹟桜ヶ丘駅近辺の関戸、連光寺、一ノ宮が開発の対象となり、これに和田、百草、落川、東寺方が続いた。これらの地区は、高度経済成長の時代にスプロール化していく。農地のなかの、比較的開発の容易なものが宅地化していった。

第二期は、住宅公団や民間の大企業による大規模開発の時期である。昭和三十年代後半から昭和四十年頃までがこれにあたる。山間や丘陵部の地形を活かした開発ではあるが、山林を「侵食してゆく時期」である。公団の百草団地、京王の桜ヶ丘団地、東部団地がその例である。昭和三十五年には京王の桜ヶ丘団地、昭和三十六年には京王一ノ宮・馬引沢・東部の各団地の造成工事が着工された。

第三期は、昭和四十年代(本格化するのは昭和四十年代の後半)。ニュータウンの計画が明確になり、正式に決定された後である。多摩ニュータウンや京王桜ヶ丘団地の周辺の「寄生スプロール」が開発されていく時期であり、また、丘陵部に挟まれた乞田川流域の谷戸における区画整理事業が始まる時期である。ニュータウン開発事業が一定の形を明らかにした昭和四十年代後半から、乞田、貝取、落合、小野路の開発が進んでいく。

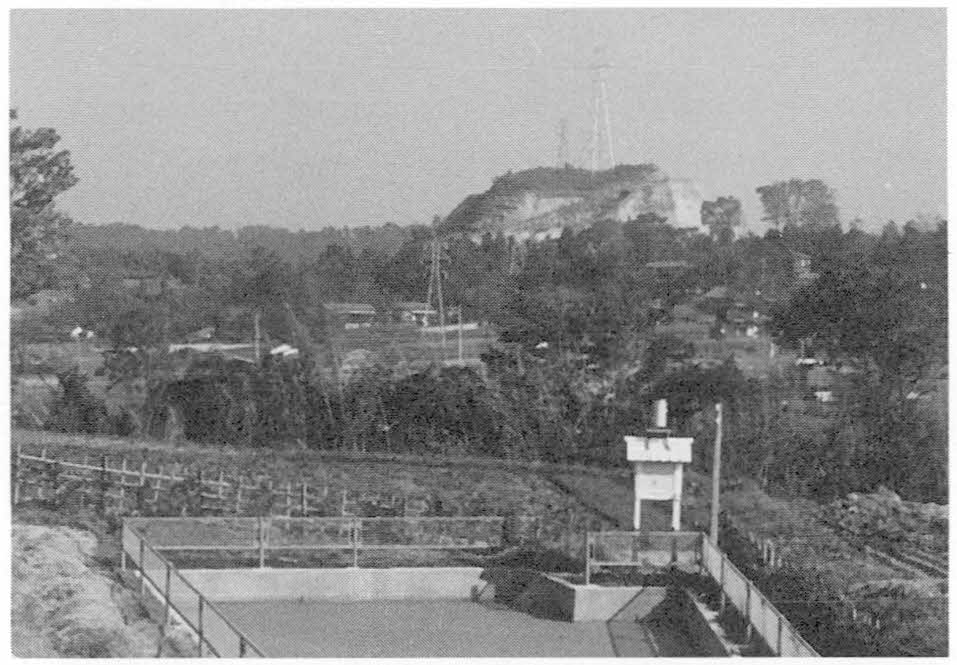

図2―3―10 「アパッチ砦」

時代はさかのぼるが、昭和二十年代後半から昭和三十年代前半にかけての多摩丘陵地域の都市化に関する分析としては、桝田一二・大村肇・岡村兼佳・福宿光一・山口藤造「多摩丘陵の人文地理調査」(東京都教育委員会『東京都南多摩文化財総合調査報告』昭和三十六年)がある。これは地理学の立場による分析であり、多摩村の都市化についての項目もある。「ニュータウン開発」以前の住宅開発と工業用地の開発の状況は以下のように記述されている。

(前略)昭和二十八年多摩川堤防下の段丘上の後田に村営住宅一戸建一三棟を創設、その後継続事業として年々設営し、昭和三十四年度までに村営住宅一二三戸建設のほか、連光寺には多摩火工廠宿舎一戸建およそ四〇棟が建てられ、京王電鉄では昭和三十年、小河原並びに大河原地区一万坪の所に、立(建)売住宅一六二棟を分譲、その後も立(建)売をつづけている。現在分譲地として三十四年一月以来整備進行中のものに、乞田川右岸の台地平坦面に西武電鉄(鉄道)が四万坪の住宅地を設営すれば、京王電鉄では関戸西方の丘陵上二五万坪を三十一年七月入手以来整地進行中、なお大栗川右岸の東寺方・和田地区を工場適地として、村で選定工場誘致に努め、活発な動きが見られるのは、京王線聖蹟桜ヶ丘駅に近く、新宿間二三・五キロメートル、戦時中四八分を要したものが、三五分に短縮されたことと、村や交通会社等が団地を設営して誘致したことの現われで、個人で土地を求め家屋を建築して入居するものは極めて少なく、昭和三十年七棟、三十一年五棟、三十二年一一棟という程度で、何れも小住宅であるところに地域相が見られる。村では急激な家屋並びに人口増加予想のもとに、都道三八号線沿道を市街地化の計画を立て、農地転用用地を計画している。

図2―3―11 村営住宅周辺の整備(昭和31年)