地主会代表が開発に期待したものは、開発に対応した農業経営の展開であった。いっぽう、農民たちのなかにも京王桜ヶ丘団地やゴルフ場に土地を売ったことによって農家が現金を獲得しているようすを見聞きするにつれ、土地を売ることに抵抗感が薄れつつあった。とくに耕作規模が大きく山林農地をもてあまし気味の有力地主層や、逆に耕作規模が小さく、早くから兼業化が進み、農業に先行きを見いだせない農家には、開発に対する期待感も広がりつつあった。優良な農業経営を展開し営農意欲を強く持っている農家は、有力層と小規模・零細層にはさまれて、少数派に転じていった。

これに対し、開発を推進した側の農業認識は、どのようなものであったろうか。さきにもふれた『南多摩都市計画策定委員会報告書』は、南多摩の農業を次のように評価している。「地形や位置から宅地として売れない農地を持っている農家、および転業のできない中高年齢層が農業を行っているもののみが残農業に従事しているのが南多摩の農業の現況であると考えられる。ジェネレーションの交替につれて、平坦部はすみやかに市街化するものと思われるので、都市施設の整備計画は当然進められるべきであるとかんがえる」(資四―294)と。

また、昭和四十年(一九六五)二月に日本都市計画学会新住宅市街地計画策定委員会が出した『多摩ニュータウン開発計画一九六五報告書』は、「多摩ニュータウン区域内の経営耕地はなくなる」(資四―297)と言い切っていた。

初代の東京都南多摩新都市開発本部長をつとめた大河原春雄は、昭和四十七年に出した著書『都市計画からみた住宅問題』(鹿島研究所出版会)のなかで、都市周辺の集落と住宅開発について、「農地等は強制的に買収すべきである」との見解を明らかにしている。「既存の住宅を特定の数カ所の区域にある程度強制して移転させ、必要な補償によって解決を図るのが一番実際に適しているとも考えられる。どうせそんな区域では口でこそ農業を続けると称していても事実は所有地の縮小を最も恐れているのであるから、農地等は強制的に買収すべきである」と。

このように、開発を推進した側は、南多摩地域の農業を滅びゆくものと把握し、農地を強制的に買収して都市計画を進めることを当然のことと認識していた。地主会代表の考えとは、大きく隔たっていたのである。

こうした認識の差に加えて、眼前に進行していく開発が、当初期待していたことと違ったものであることをくっきりと浮き彫りにしていった。山林や農地の一部を売却してもいいと考えていた農民たちも、まさかこの開発によって住居から追い出され、農業ができなくなり、集落自体も無くなりかけるとは、予想だにしていなかったのである。

しかし現実には、開発施行者側は、地主の同意を得て、地元自治体の賛意も得たとして、開発を推進していった。そのための強力なテコとなったのが、全面買収・土地収用という手法をそなえた新住宅市街地開発法であった。

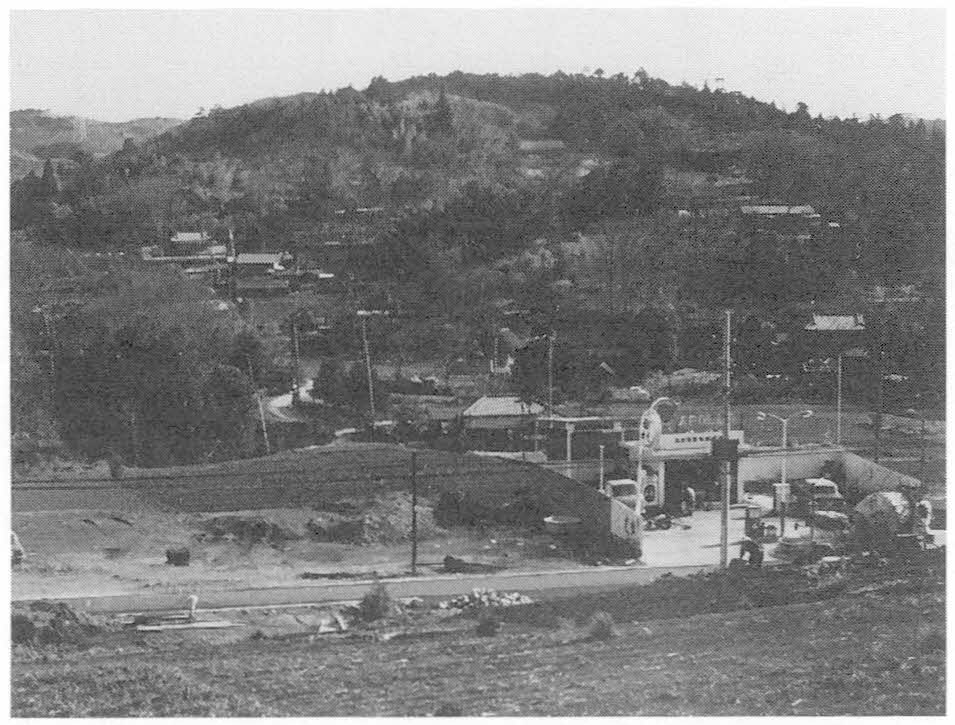

図2―4―17 開発前の乞田・永山地区