売り渡した農地は昭和四十三年いっぱいで耕作中止を命じられたので、妻はほかの団地の書店に無給の見習いに、本人は団地サービスを行う会社に勤めに出た。昭和四十四年になると公団は、多摩ニュータウンの生活再建者を大型バスに乗せて、千葉県の高根団地や習志野台団地に連れて行き、生活再建者が出店している商店街を見学させて、商店経営の体験話を聞かせた。「前持っての事か(サクラ的)、百姓より転業して良かった。雨の日も雪や嵐の日も家の中で安心して商売ができるとか、毎日に日銭が入り売り上げも上々であるとか、旨い話ばかりで、不安や苦労話はナシであった」そうだ。六月二日には多摩ニュータウンの起工式に招待され「盛大に多摩ニュータウンが日本一の団地であると大ピーアールを聞かされた」。

公団が開催する生活再建者の第一次講習会は三回に分けて行われたが、峰岸は昭和四十四年八月四日から十五日まで開かれた三回目の講習に参加した。夕方の六時から八時までの講習で、第一日目が公団からの説明、二日目から九日目までが東京商工会議所から派遣された講師による講義、最終日がオートスライド研修と懇談会・質疑・応答となっていた(資四―357)。初日には、公団課長から「職を失って困るというから此の講習会となって、本来は三年の実績経験者が団地内店舗に入れる資格であるが、この講習会で修了者に出店を認めることにした」との説明があり、それを聞いて「参加者が一斉に怒りと不満からザワメキが起こって騒然となった」一幕もあったと峰岸は記録している。

第二次講習は九月二十二日から十月十五日までの四週間のあいだに、午後一時半から四時半まで、十回開かれた。これには「主たる経営者となる方が必ず出席」するよう指示された。講習では、公認会計士により簿記の基本についての講義と記帳練習が行われた。「鎌や鍬を握っていた百姓が突然に机とイスでソロバンと鉛筆、細かい所の数字の記入で、皆が苦心さんたんで」、「もっと実際の客に対する商売方法が大切だから」との不満の声もあったが、「そのようなことは見習いの中で体験しながら自分で会得してほしい」と言われるだけであったという。

この講習が終わると、じっさいに店で見習いをするよう指示があった。自分で希望する職種におうじた「店を探して依頼してであり、施行者のあっせんや紹介はなく、唯、実習を行うようにとの事」であった。生活再建者にとっては、低い賃金しか得られない見習い期間をしのぐことは大変なことであったという。昭和四十五年の二月から三月にかけて、最終の第三次講習が行われた。峰岸の場合には、昭和四十六年三月入居の永山団地賃貸店舗への出店が決まり、その後は手続きや準備に追われ、慌ただしい日々が続いた。

昭和四十六年三月二十六日、多摩ニュータウン永山・諏訪団地第一次入居の開始日に合わせて、峰岸の経営する「多摩書店」は開店した。書店と文具店をかねた店舗であった。当日は「新聞社やテレビ局の取材がワンサカ押しかけて生活再建の心境はどうかと質問を繰り返し写真をパチパチ撮って」いったそうだ。昼間から入居してきた人が引っ越した部屋の整理用にとやってきて、ハトロン紙と画鋲がよく売れた。夕方になってから雑誌を買いに来るお客さんが増えたが、新刊書はさっぱりだったという。「住宅の入居に出費も多くあってか、買い求めて読む人より立ち読みが多く、マナーも悪くスーパーの帰りに重い包みを店の平積み本の上にのせて平気で本を読んでいる…注意するとこんな店では買ってやるもんかと悪態を言う人もあり、客扱いには苦労がたえず、転業の生活再建がみじめであった」と、峰岸は開店のころの苦労を振り返っている。

昭和四十二年(一九六七)八月に、用地買収に応じない多摩町の二人の農家の土地に土地収用法が適用されたことは、五章二節でふれたが、その対象者となった市村喜久雄は農業を断念し、夫婦と母親の三人で、公団永山団地の賃貸店舗つき住宅に青果店を開店した。市村は「生活をみるっていうか、最初の出店をみるだけで、あとはぜんぜん…あとは自分の努力次第で」と言われ、大変な自己努力を強いられたと振り返る。妻の市村福子はこう語る。「でも生活再建になんか出ても、出るまでの語りですよ、公団だって。うちなんかエレベータの前の脇だったから、エレベータの脇をちょっと使わしてもらったら、八百屋は場所をとるからね、そうすると怒鳴ってくるんですもの、使うなってね。…どんくらい喧嘩したかしれない。…もう目の敵にして主任が来るんですよ。もう、店やっても地獄でしたね。公団の見る目はちっとも優しい気持ちで見てくれないから、あんまりだとくやしくなっちゃうのね。生活再建で八百屋になれば、楽に食べていけるちゅうんで」出店したんだけれど「慣れないことをやるんだから大変ですよね」。

市村家では、母親が公団の勧めに期待して転業に踏み切ったという事情もあり、息子を助けなければと一生懸命やって体をこわしてしまったという(市村喜久雄氏・福子氏夫妻からの聞き取り)。農家にとって商業の方が楽だなどということは決してなかった。それでも市村青果店の場合には、平成四年(一九九二)に閉店するまで二十年以上、営業を続けたが、その間に、永山商店街に最初に生活再建者が開店した商店は大半が閉店してしまった。現在では萩原勘一が経営する東屋酒店を残すのみである。萩原は、開発以前から酒店を経営していた兼業農家であったが、現在の多摩市立陸上競技場や多摩大学のあたりに七反あった農地がほとんど買収の対象になって酒店に専念したのであった。萩原は開店当初を振り返って「われわれも本当に駅の周辺にあれだけ大きな店舗ができるっちゅうこと、毛頭考えていなかったですね」と語る。たしかに計画段階から大型商業施設の建設は予定されていたし、生活再建者にも説明されたかもしれないが、それは当時の多摩で育った農家の人びとが想像できることではなかった。熱心に出店を勧められたから出店したという人びとの思いは複雑だ。萩原は、まわりの生活再建者の八割が商店街から去っていった状況を振り返って「これから三年なり五年なりっていうのは、はたして何人残れるか」と、将来を危惧している(萩原勘一氏談、平成十年三月の座談会)。

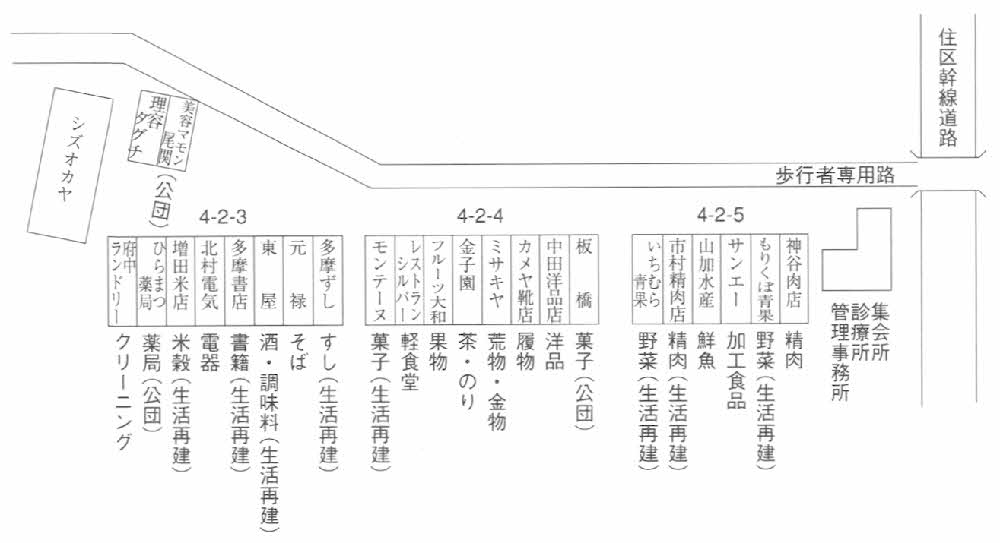

図2―6―6 永山団地商店街の開業時の店舗配置図