日常とはいつものごとく労働などをするごく当たりまえの日々や場所のこと、非日常とは日常とは異なる祭りや節供、結婚式や葬式のことをいう。日本民俗学では、昭和初期に、われわれが過ごしている時間と場所は、それぞれ異質な二つのものに分けることができることに気づいた。それが日常と非日常であるが、民俗学では、この非日常のことをハレ(晴れ)、日常のことをケ(褻)と呼んで、民俗を分析し説明するための重要な概念としている。いまでは一般にも用いられるようになっているハレとケの語は、このようにして発生したわけである。また、伝承についてであるが、伝承というと言葉で伝えられてきたもののみだと狭く考えられがちであるが、そうではない。言葉によって伝えられるもののほかに、何かの行事に参加して年長者の行うそこでの儀礼の型と精神を体得し後進の者たちにそのまま伝えたり、長年継承されてきた作業技術を習得して若い者に教えたりすることなど、行為や心意が伝えられ受容されていくことも伝承に含まれるのである。

先にもいくつか例を挙げたが、民俗の内容をもう少し具体的に述べてみよう。われわれは家族・親族という血縁集団の一員であるとともに地域内の各種の集団(例えば、自治会・子供会・青年団・婦人会・老人会・講・生産組合・趣味のサークルなど)の一員でもある。学校や職場の構成員でもある。このような集団内で長い間に培われた運営の方法やその中における人々のつきあいかたは民俗である。生業をより効果的に行うための伝承的知識や交通・交易上の諸慣習、それに衣・食・住に関するさまざまな慣行は、生産活動と消費行動にかかわる民俗である。人が生まれてから死ぬまでに執り行われる誕生・成育・結婚・年祝い・葬式などの諸儀礼は人生儀礼とも通過儀礼とも総称され、個人の生命の充実・衰退と周囲の人々との交渉にかかわる民俗である。正月や盆などの年中行事、神社の祭りや小さな祠(ほこら)・堂さらには路傍の神仏の祭りは、人々が超自然的な存在をどのように理解しようとしていたかを知ることのできる民俗である。伝説・昔話や集団の人々特有の心意を秘めた言葉(例えば唱えごとなど)、それに、神祭りとかかわりを持つ舞踊・うた・競技、妖怪を信じる伝承的心意等々も重要な民俗といえる。今まで述べたさまざまな民俗にかかわりを持つ伝承的な道具(民具)の用法や製法も、民俗に含められる。このように民俗の内容は非常に多様にわたっているが、それらはけっしてばらばらに存在しているわけではない。

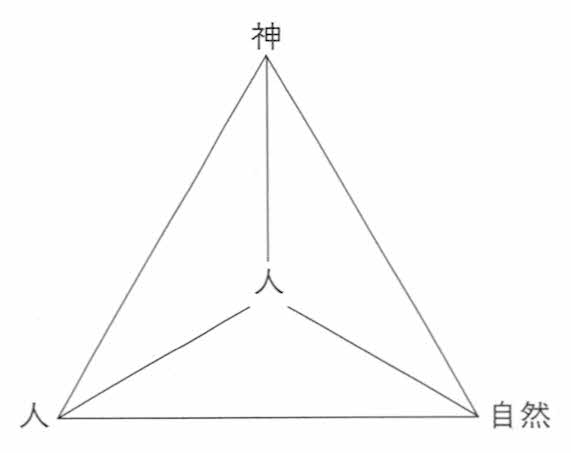

人は孤立しては生きていけないので、他の人々との交わりの中で日々の生活を送るが、同時にまた、何かにつけて超人間的・超自然的なものすなわち神に祈ったり、それに抱擁されながら生を完うしようとする。大地や河海等の自然に働きかけて生の糧を得ようともしている。民俗とは換言すれば、図1に示すようなある個人と他の人、人と自然、人と神(超人間・超自然的存在)との間に繰り広げられる伝承的営為のことである。しかしそれは、単に人と人、人と自然、人と神という二者の関係に限られるものではない。集団の安寧を求めて成員すべてが参加して神祭りをするのは、図1に即せば人―人―神という三角の関係の民俗といえる。同様に、多くの人々が協力して大地を開墾したり狩猟・漁撈に従事するのは、人―人―自然の関係であるし、その際に生業の成功を願って皆で神に祈ったりすれば、それは三角形全体、すなわち人―人―自然―神すべてが関わる民俗ということになる。このように民俗とは、ある個人と他の人・自然・神が緊密に結びつくなかで存在しているのである。

図1 人と人・自然・神の関係