昭和四十三年に多摩町消防署が設置され、行政当局が本格的に消防業務を担当しだすが、それ以前には、行政当局と連絡を取りながら、だいたい地区単位に消防団を組織して防災にあたっていた、消防団の中心メンバーは各地区の青年団員であった。多摩町(村)全体が九分団(昭和初期までは八分団)に分けられ、町(村)全体で組頭・副組頭各一人、各分団に小頭一人という組織で(戦後は団長、分団長という呼び方になった)、各分団でポンプや高張提灯、竹梯子、水汲桶、鳶口(とびぐち)などの用具を保管していた。各地区には火の見櫓(やぐら)が設けられていた。そして、団員は地元の青年団員が主力で、半鐘が鳴ると野良仕事など放り出して消火に走ったのである。この組織は現在でもなくなったわけではない。

写真2-9 半鐘

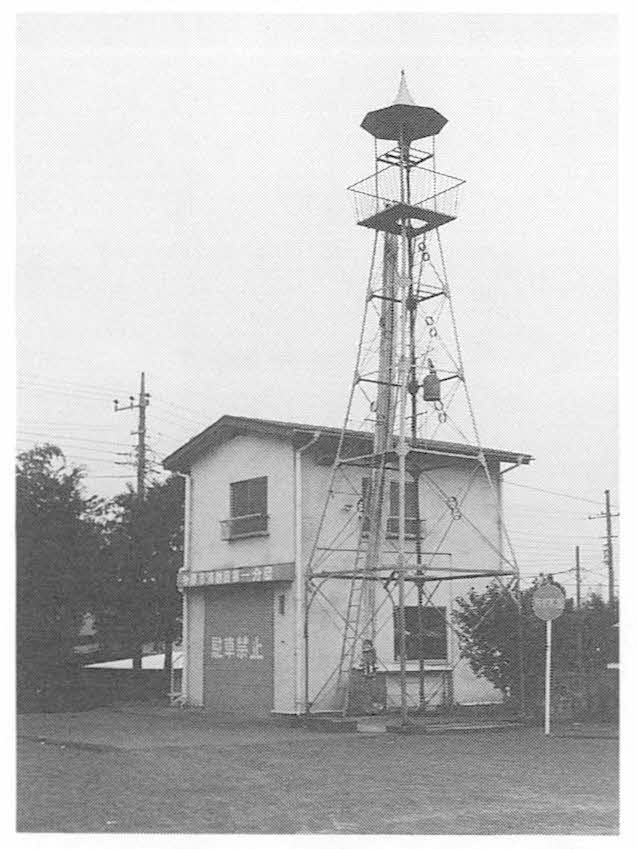

写真2-10 火の見櫓と消防小屋

消防について一、二例示すると、連光寺本村では手押しポンプなどを番所に保管し、青年団員を主力とする非常備の消防団が火災発生の際には消火活動に従事していた。貝取地区と乞田(こった)地区は消防については一つの組織に(多摩全体の第七分団)属し、協力して消火作業にあたっていた。火の見櫓が両地区で一つ設けられており、近くに消防ポンプなどの器具置場もあった。そして、火の見櫓の近くの人を三人ほど鐘番(鐘つき番)に頼んで火災発生の報知をしてもらっていたというが、これはなかなかたいへんな役であったらしい。両地区では消防の後援会のような組織を作り、消防作業に出て行って戻った人々へ、握り飯などの炊き出しをしていた。落合地区では、この炊き出し用に、コウジュウごとに非常米一俵(四斗)を準備していた。なお、落合地区の場合、消防団員は六〇名くらいで、各コウジュウから選抜されたが、若者が多いとその中から世話係が体格などで消防団員を選び、逆に少ない場合には四〇~五〇歳代の人でも団員になっていたという。

一方、市域には大栗川、乞田川、多摩川の三河川があるが、氾濫の被害が最も心配されたのは多摩川である。多摩川に近い関戸地区の古老に語り継がれているのは明治四十三年の大洪水であるが、それ以外にも氾濫や氾濫の危険にさらされたことはたびたびあったという。台風の大雨などで多摩川の堤防が危なくなると、月番(村落の月ごとの世話役)からフレが廻され、関戸全体から人が出て堤防の応急処置にあたった。その際、松の木を流して、瀬を変えることもあった。昭和十二年に関戸大橋が完成するまでは、水量の少ない時に馬力が通れるくらいの木の橋が架けられていたが(水量の多いときには渡し船を利用)、大水の際にはこの橋板も流失してしまうので、流されないように力を合わせて橋板を上げた。それだけでなく、時には上流から人が流されてくることがあり、月番を中心に水死体の引き上げもしたという。

写真2-11 多摩川の堤防工事(昭和初期)