青年団の主たる活動内容は、祭礼の仕事の分担、消防・防火、社会奉仕や修養会等の開催、運動会への参加などであった。

写真2-24 落合地区山王下の青年倶楽部(昭和50年)

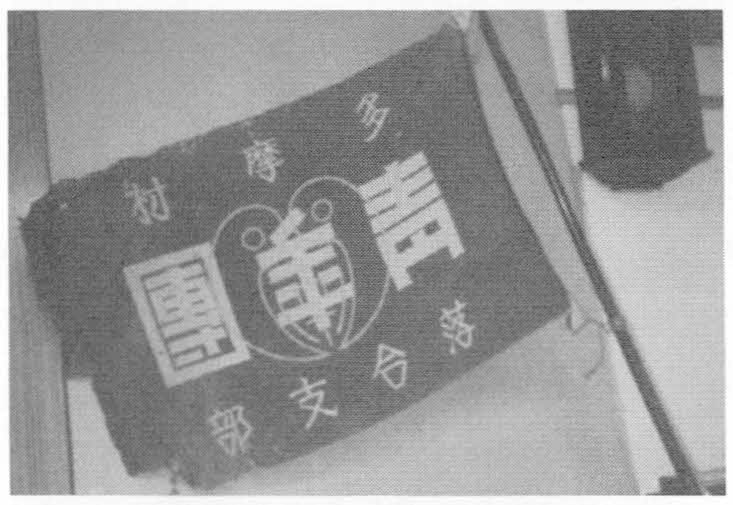

写真2-25 青年団の旗

幟を立てたり、素人芝居を演じたり、神輿をかつぎ太鼓を叩くなど、祭礼には青年団が大活躍した。これはどの地区でも同じであったが、一ノ宮地区では特に、五月の府中市大国魂神社の暗闇祭に小野神社の神輿をかついで参加したのでたいへんだった。一ノ宮の青年だけでは人数が足りず、東寺方や和田など他の地区の青年にも応援を依頼することがあったので、コウジュウマワリといって、その準備に各地区に出向き頼んで回ったという。また、祭礼の際には青年団同士の往来があり、金一封を持って他地区へ出向くこともあった。

消防団と青年団はもちろん別組織であるが、消防団の主力は若い青年たちが担っていたので、メンバーは相当数重なっていた。また、冬の間、青年たちが拍子木を叩いて火の用心に回ったりもした。

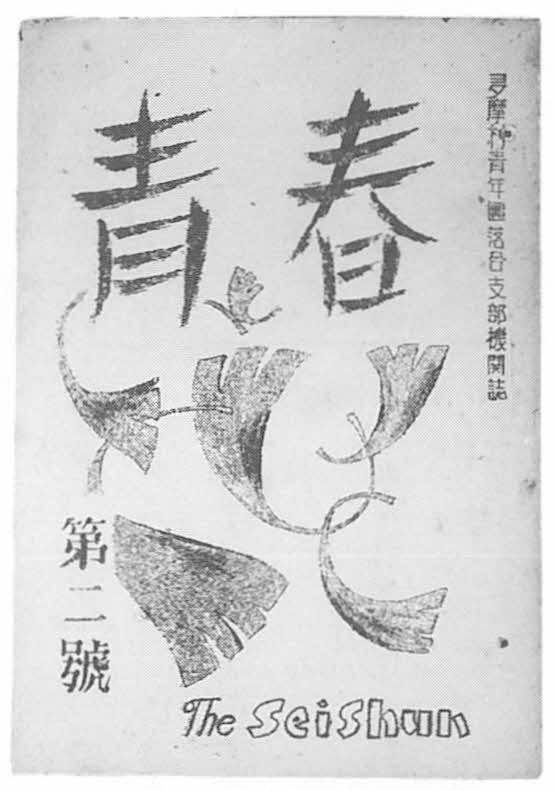

読書会をしたり、講師を招いて講演会を開催したり、映画会を催したりもした。雑誌の発行もし、雄弁大会もした。入隊する人がいると見送りのラッパを吹いたりもした。女子青年団では、生け花や裁縫や料理の講習会を開いたり、袴のたたみ方を教わるなどのこともしていた。

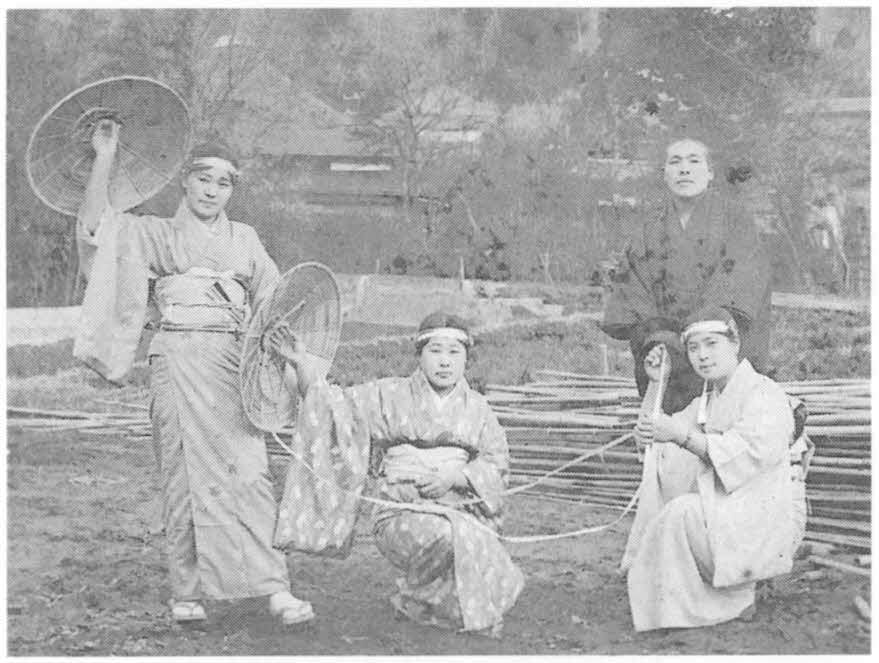

写真2-26 青年団の踊りの練習(昭和5年ごろ)

写真2-27 村芝居の一幕(昭和20年代)

大正時代から昭和戦前期には運動会に熱心だった。多摩村青年団の大会で勝ち、さらに南多摩郡の大会に出てよい成績をおさめるのが目標で、夜遅くまで小学校の校庭や神社の境内などで練習に励んだという。個人成績もさることながら、運動会は各地区対抗の形をとっていたので、盛り上がったという。

青年団は活動資金を得るためにもさまざまなことをしていた。例えば、もっとも一般的なのは、冬の農閑期に団員宅など適当な家の物置を借りて集まり、俵編み・縄ないなどをし、それらの製品を売って活動資金にすることだった。用水の堀さらいを用水組合から請負ったり、共有の荒地などを借りて皆で開墾し、そこからの収穫物を売るような例もあった。関戸地区に電灯がついたのは大正十四年であるが、しばらくの間は青年団が電気料の集金に歩き、手間賃を得ていたという。

写真2-28 多摩村青年団の機関誌