大栗川・乞田川の流域は川に沿って水田が開かれ、その一段高い段丘上に屋敷地がとられ、さらには背後にせまった山の傾斜地を利用して畑、谷戸田が開かれた。氾濫原の水田には用水路を作り、本流に堰を設けて水を分けた。水車もこの用水を利用して精穀、製粉をしていた。

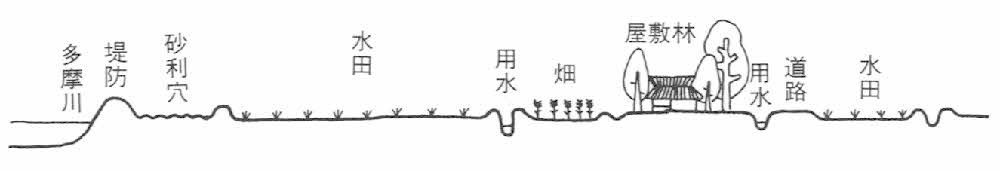

多摩川の氾濫原は一ノ宮・関戸地区であり、関戸を中心とした市街地周辺には水田が一面開かれた。図3-12は多摩川沿いの地域の土地利用の様子を模式的に示したものである。多摩川とは堤防によって画されていた。通常の川床は低く水田に引く用水は上流の浅川との合流地点近くである油免(あぶらめん)(日野市)から取られていた。普段の川原では砂利採取が行われ、採取場所は堤防の外にもあり、ジャリアナ(砂利穴)と呼ばれていた。こうした堤防沿いの利用をのぞいて他は水田が一面に開かれ、その間に屋敷が点在する景観であった。丘陵地は少なかったが、その裾にも民家が点在していた。丘陵地は薪山あるいはクズ掃き用に利用されていた。

図3-12 川沿いの土地利用断面図(一ノ宮地区)