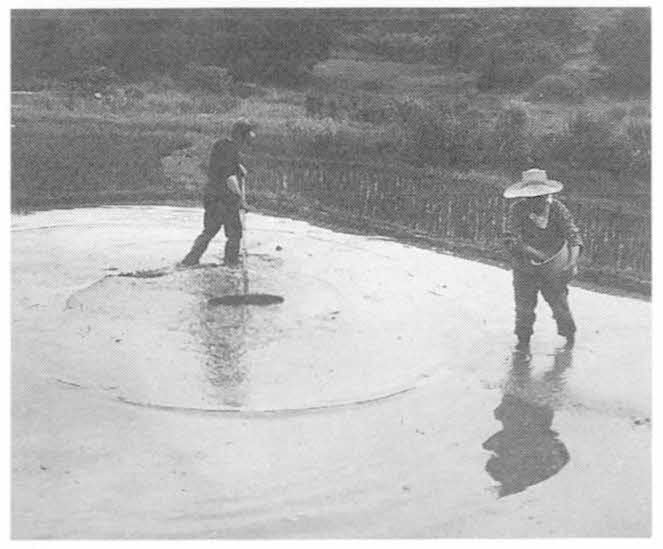

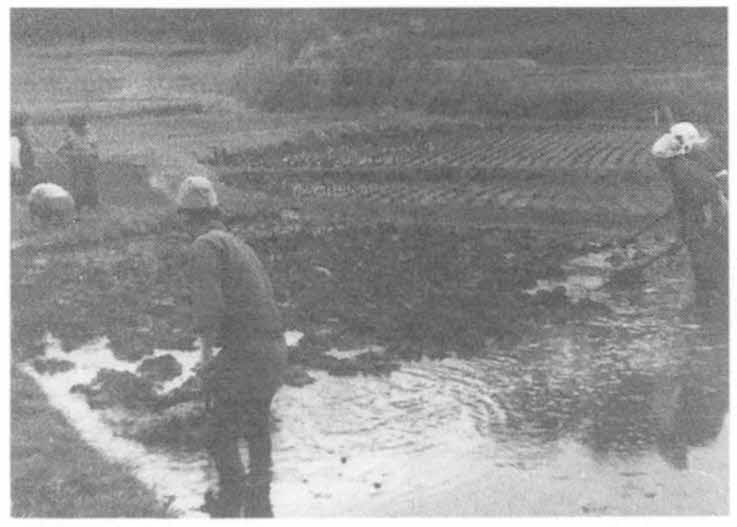

ドブッタと呼ばれる湿田では、九尺おきに入れてある渡り木の上を歩きながら、田うない(田起こし)をする。柄の長いマンノウでうないながら、土の塊を崩していく。この作業は男の仕事で、一日に湿田では一人で四~五畝、乾田では三人で一反ほどであった。代掻(しろか)きは、板に柄を付けたT字形のエブリを曳いて均す。乾田で牛馬の入る田であれば犂(すき)鍬を引かせて田を起こし、代掻きマンガを引かせて代を掻くこともできた。摘田では深いところに摘んだ種籾は腐ってしまうので、代掻きで平らによく均しておく必要があった。摘田の田うないが終わるのは四月下旬であった。

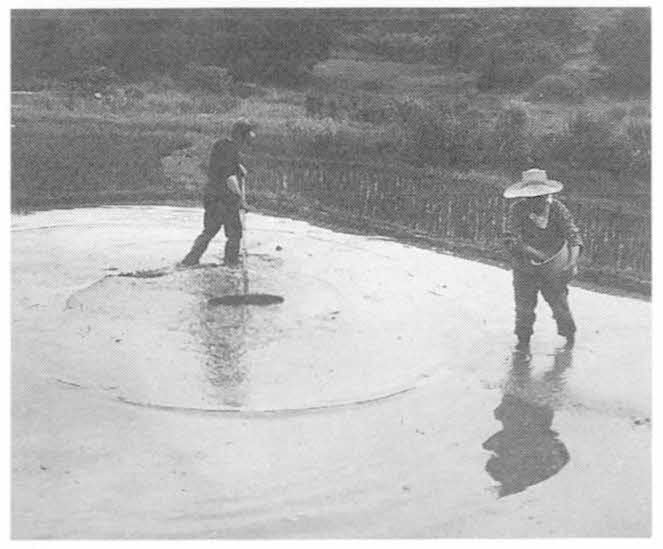

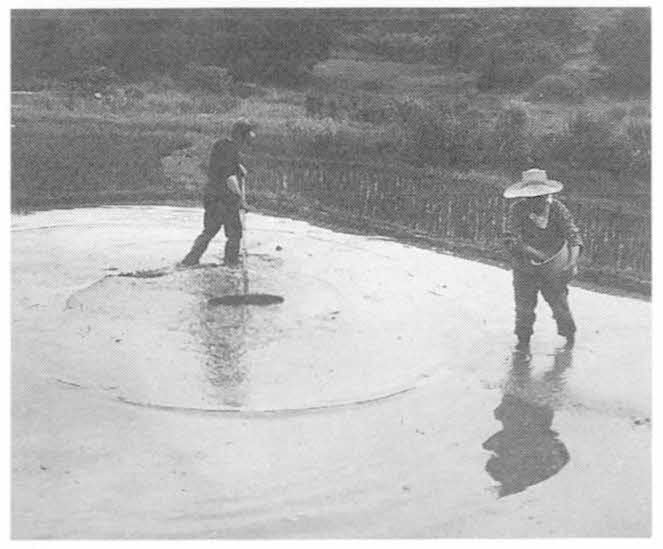

写真3-2 マンノウで田を起こす(昭和50年ごろ)

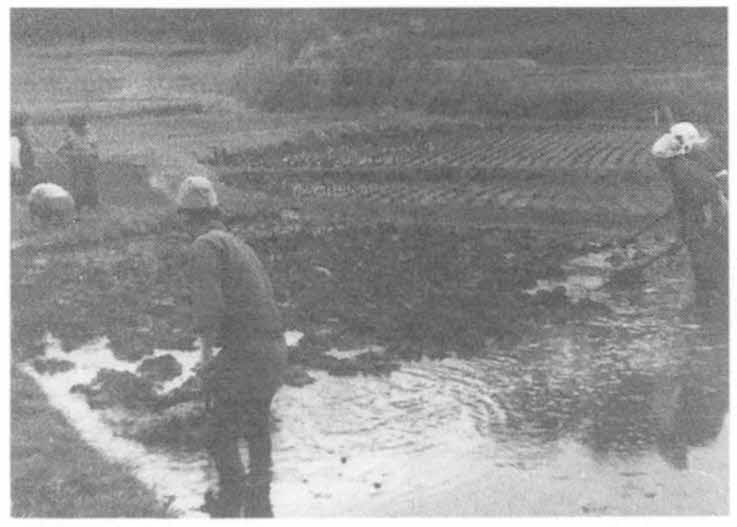

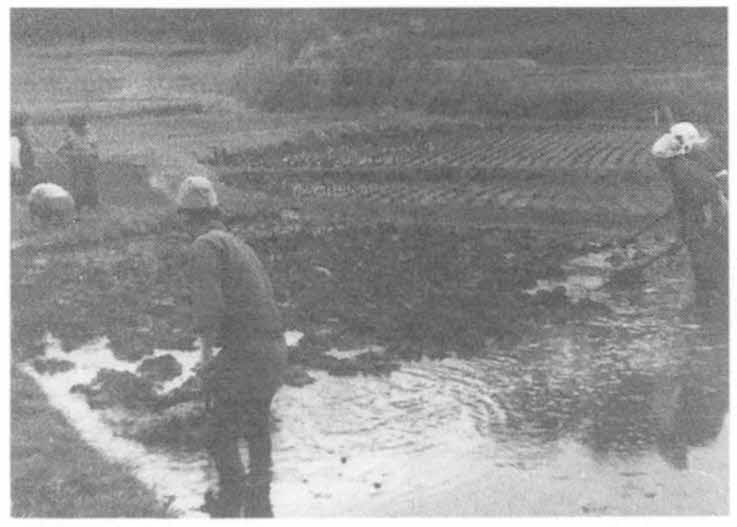

写真3-4 エブリでならす(昭和50年ごろ)

写真3-5 マンノウで代掻き(昭和21年)

連光寺地区馬引沢の農作業

なお、谷戸の冷えた清水の入る田へは、水を温めて田へ入れるための水路を、ミノクチ(水口)から畔に沿って作る。この水路のために設ける畔はテビグロまたはボウズックロ(坊主畔)と呼ばれていた。