木を伐採すると一尺六寸の長さに切り、炭窯(すみがま)の横に積んでいく。薪がまとまると炭窯の奥の方から二段に丁寧に並べていく。二段の薪と窯の天井の間にナグリマキと呼ぶ長さ一尺八寸~二尺ほどの細い枝や丸太の薪を横に詰めていく。口近くにはマエダテといって太い栗や松の丸太を並べる。詰め終わると二尺五寸ほどの高さの窯の口でモヤ(ソダ)に火を付ける。上に積んだナグリマキに火が移ると窯の口を五寸の高さまで小さくする。窯の奥の方にある三寸ほどの排煙口を開けたまま一昼夜燃やす。空気の供給量を少なくして少しずつ燃やし、ナグリマキが燃える余熱で下の薪を乾かし、良い状態で焼けるようにするのである。最初は真白い煙が排煙口から出る。次第に浅黄(あさぎ)色の煙になり、二日ほどたつと煙が見えなくなり、これをケブギレという。この状態で窯の口と排煙口を完全にふさぐ。これをトメルという。その後三~四日経って窯の口を開け炭を取り出す。

炭出しの時は窯の中はめまいがするほどの暑さで、寒中でも裸同然の格好で頭巾(ずきん)をかぶり手袋をはめて仕事をした。炭出しが済むと窯の余熱を利用して次の炭焼きを始めるためすぐに薪を詰めた。この炭出しと薪詰めのことをドガマタテハキ(土窯立掃)ともいった。窯に火が入っている間に薪を準備しておいて一回の炭焼きがちょうど一週間で終わるサイクルで繰り返し続けられた。共同して作業をする人数、その人たちが立木を切って薪にできる本数、その薪が窯の中で焼けて炭になるまでの日数がちょうどうまく折り合う窯の大きさが必然的に決まってくる。三、四人の共同で一窯で一八俵から二〇俵できる大きさがちょうどよい大きさだった。

写真3-13 炭焼き(昭和46年)

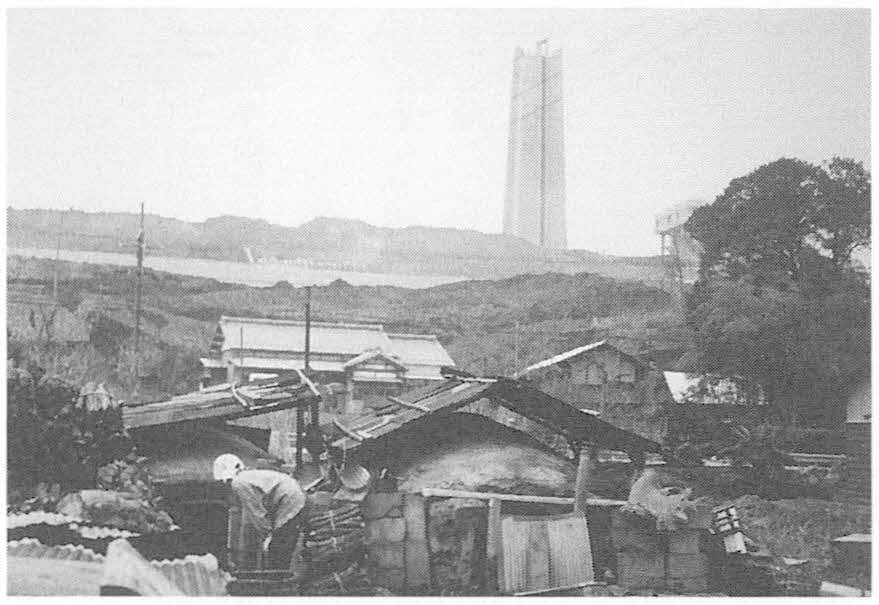

写真3-14 炭焼き小屋(昭和46年)

炭俵を作るのはおばあさんの仕事で茅を編んで作った。