二毛作を行っていたころの稲刈りは、稲株を刈り倒して干す地干しであった。ジボシ・ジカボシと呼ばれ、刈った稲株をその場で地面に寝かし、天候が良ければ三日ほど干す。そして、雨が降りそうになるとその稲穂を積み上げる。積むには稲束の穂を縛らず、中心に向けて円形に重ねていく。初めの稲束は穂を重ねるが、その後は穂が重ならぬように積んで円の中心があまり高くならぬようにする。人の背程になると稲束の穂を外向きに縛り、傘のように広げて被せる。このようにすると雨があまり中へ染み込まずに済む。地干しした稲穂をあまり遠くへ運ばずとも済む距離で、稲束の山を田の中へ幾つか積み上げる。そして、稲扱(こ)きはその脇で行い、一山扱き終えると次の場所へ移動する。稲束を運ばず、扱く場所を移動したのである。

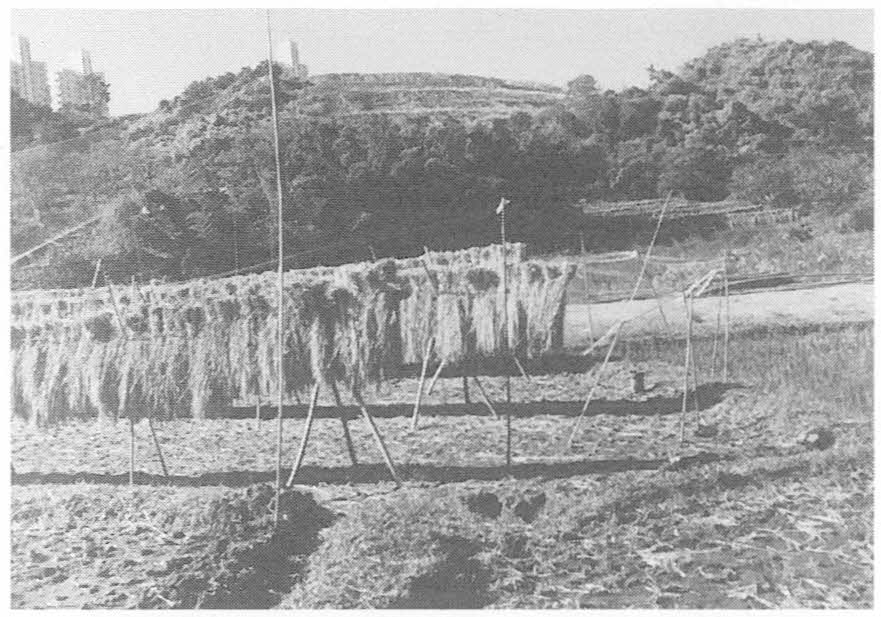

写真3-22 スズメボッチ(藁を干す)(昭和26年)

稲扱きは田へ筵を敷いた上でカナゴキ(千歯扱き)で扱き落としていたが、大正中ころから昭和初期に足踏みの脱穀機が使われだす。稲扱きに機械が使われだすのは第二次大戦後で、早い家は昭和二十一年に機械を入れていた。一ノ宮地区では麦扱きへの機械の導入の方が早く、第二次大戦中から石油発動機の脱穀機を共同で使用していた。

写真3-21 足踏み脱穀機を用いての野ごき

(昭和20年代)

なお、横に渡した竿へ稲束を掛ける掛け干しが一般的でなかったのは二毛作の田は稲刈りを終えると間もなく麦蒔の準備に取り掛かからねばならず、田の始末を急ぐことが必要であったためとされる。また、稲穂を積み上げて置くのは、早く稲扱きをして始末をつけることを前提とした短期間の雨避けであった。稲穂が乾いていても、藁は数日干した程度では生と同じで、その状態で長く置くと中で藁が蒸れてしまう。秋の長雨で四~五日も降り続くと藁が発酵し初め、南風でも吹くと蒸気が煙のように上がることもあった。

写真3-23 稲の掛け干し(昭和46年ごろ)

稲刈りの始末を早くするために、稲刈りに人を雇うこともあった。第二次大戦後であるが、田の作業が多摩より早い房総の農家の人に来てもらい、二~三日で稲刈りを終わらせる農家が現れた。家にもよるのだが、田植え・田の草取り・稲刈りと三回雇う家もあった。

戦前は現金収入を得るために養蚕にも人手が必要であったのと、小作がそれぞれ田を作っており、地主が自家で耕作した田は五反ほどであったといわれる。ところが、昭和十七~八年ころに出征により田を作る人手が不足する小作がでてきた。中には小作から地主に返される田もあり、地主が自家で一町歩あまりを耕作することが必要となった。この時期に地主へ帰った田は戦後の農地解放後も継続して地主の農家が耕作することとなったこともあり、二毛作での田の始末を急いだことと相俟(あいま)って稲刈りに房総から農家の人を雇うこととなったのであった。しかし、田が帰って来ても完全に手が回らず、また、田の地力の弱い土地も少なくなく大変であった家もある。