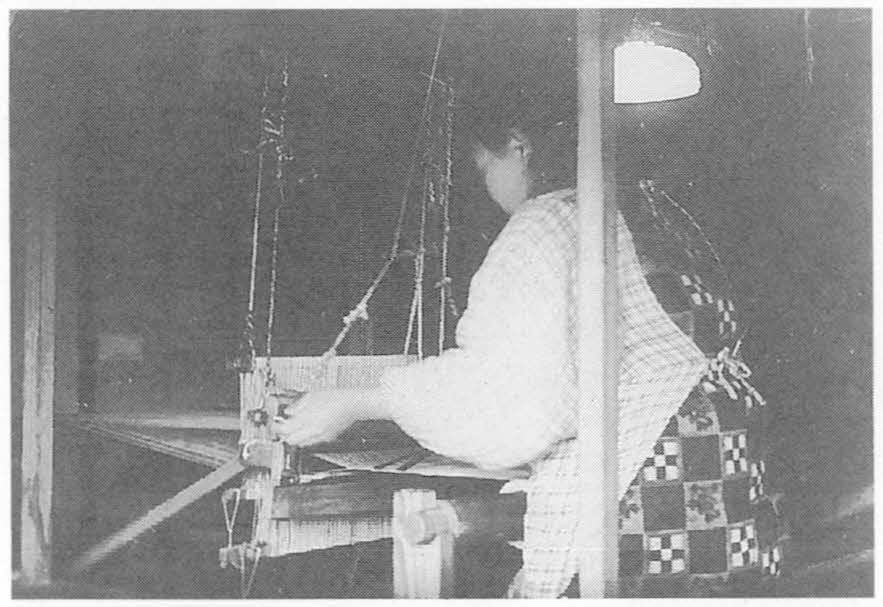

写真4-21 機織り(昭和13年)

機織りをするのは、農閑期であって、正月明けから春先までであり、座敷に機を組み立てて織った。自分の家族のものばかりではなく、上手な人は近所から頼まれて織ることもあった。二反分を一疋(ぴき)といい、一疋織る分の経糸を用意するが、これが一回の機の分量である。平織りならば、二日程度で一回の機が織り上がった。

ジバタは、大正のころは多くの家で行われていた。昭和に入るとやめてしまう家が増えたが、女手の多い家や機織りの上手な人がいる家では昭和二十年代あたりまでジバタが続けられた。木綿糸は、青梅産の糸を買うことが多く、メクラジマとよばれる紺の無地や縞に織り、ノラギや普段着に仕立てた。ウチオリの着物は厚地で丈夫なのでノラギに適しており、特にメクラジマはモモヒキにするのに最適であった。

落合地区の明治三十年代生まれのある女性は、たいへん機織りが上手で、平織りばかりではなく、綾織りもできたという。綾織りにはマスアヤ、イチラク、スギアヤなどいくつもの種類があった。この女性は、学校へは行っていないが、縞の模様を作る経糸を綜る作業のために九九算を覚えたという。

機を織るときには、最後は、筬(おさ)が動かなくなるくらいまで織ったが、それでも二〇センチメートルくらいの糸が残った。この糸は、捨てずに取っておき、つないで再び機にかけた。つないであるので経糸には使わず、緯糸にし、このようにして織った布は、布団カワなどに用いた。