| 地区名 | 事項 |

| 関戸 | 詳細不明。 |

| 連光寺(本村) | 詳細不明。 |

| (馬引沢) | 昭和五十年ころまでやった。詳細不明。 |

| (東部) | 毎年四月十日ころくじ引きで二人が一泊の代参。代参者とは別に輪番で決めたお日待ち当番の内の一軒で各家より集めた米・金でご馳走を作り飲食した。宿はその後神社社務所、集会所となる。 |

| 貝取(貝取) | くじで当たった者二名が代参。時期は春、雹除けの神札を受けて来る。帰村すると宿でお日待ちをする。宿は輪番制で代参の家ではなかった。戦争中に中断以降消滅。 |

| (瓜生) | 伊香保温泉の市川館で一泊して参拝した。その他詳細不明。 |

| 乞田 | 詳細不明。 |

| 落合(下落合) | 下落合・青木葉・山王下の希望者二〇軒で現行(平成二年時点)。くじで代参者四名を決め四、五月の都合のよい日に出かける。かつては神社の宿坊に泊まった。今は伊香保温泉に泊まる。会費はは五〇〇〇円。下落合で祀る八坂神社の社殿内に榛名神社の小祠が祀られる。 |

| (中組) | 中組の峰岸房次郎が記録した「萬年中行事控帳」の大正二年の四月一日と三日に雹祭りを行い、七日にお日待ちの記述がある。大正三年の三月十九・二十五日、四月七日に雹祭りと記述あるが、お日待ちの記述はない。中組では雨乞いの時八王子市横山町の榛名神社にも祈願した。 |

| 和田 | 文久三年(一八六三)から昭和十九年までの「代参帳」、大正五年より昭和十五年までの「榛名講連名簿」および「榛名講日待連名簿」が残存。毎年四月十日ごろ三名ないし六名が代参、榛名山の鐸木家にて神札(筒粥三枚・立札三枚・大札二枚・嵐除九〇枚)を授与されている。昭和五年から十九年には、伊香保温泉市川館を宿泊先としている。帰村すると村全体でまたは、村を二つに分け、米と金を持ち寄りお日待ちをし、次年度の代参者を決めている。戦後は、代参・お日待ちとも行われていない。 |

| 東寺方 | 講は東寺方全体で行い毎年二人が四月八日ごろ代参、御師の鐸木家にて神札を授与。御師宅に宿泊したが戦後は伊香保温泉に泊まるようになる。帰村後、材料持ち寄りにて代参人の家でお日待ち。各戸に神札を配り、次年度の代参者のくじ引きをする。また、村では神札を杉の葉で包み、村内三か所に立て、雹・霜除けとした。戦後しばらくして中断廃止となる。 |

| 一ノ宮 | 戦前は村の総会であった農事実行組合の新年会でくじ引きをして代参二名を決定。戦後は前年度の代参者の家で出発前にお日待ちをし、その席上で四名の代参を決定。代参者は雹除けの神札を戴いたあと御師宅に泊まったが、戦後は伊香保温泉で精進落しをするようになった。代参の費用は積み立てで、一ノ宮三六軒が参加し、移住者も加入できた。昭和三十五年ころ中断廃止となった。 |

| 南野 | 小字の荻久保・平久保・中尾が合同して代参を立てたが、戦争中に中断廃止となる。 |

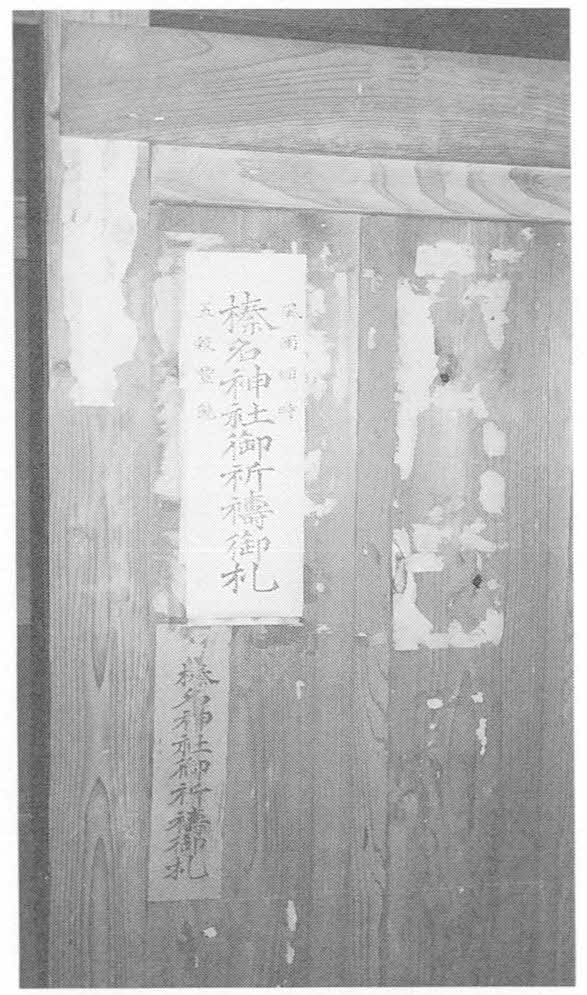

写真5-51 榛名神社のお札