落合地区では、カサモリサンとよばれる瘡守(かさもり)稲荷に行って、泥で作った団子を供え、「治してください、治ったらお米の団子をあげます」と頼む。

写真8-15 瘡守稲荷(落合地区)

一ノ宮地区のセキ宮は、明治三年の多摩川の洪水のときに流れ着いた社をここに祀ったもので、咳の神として近隣の信仰をあつめた。咳が治ると竹筒に酒を入れて供えた。同じく一ノ宮地区の地蔵はイボの神だといわれている。

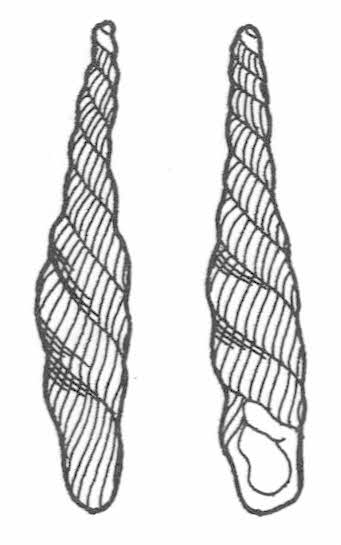

落合地区の白山神社の神木にはキセル貝が寄生していて、これが虫歯に効くといい、この貝で虫歯をほじると治るといった。歯の病いに効くというお札を出していた時期もあった。

写真8-16 白山神社の虫歯の札

図8-3 虫歯に効いた貝

病気やけが以外でも、困ったときのまじないがあった。他にもいろいろとあったようだが、だいぶ忘れられてしまった。

雷が鳴ったときは、蚊帳を吊って中で線香をたく。「くわばら、くわばら」と唱えると雷が落ちない。これは、市域では広く伝承されている。

地震のときは「まんざいろく、まんざいろく」と唱えるという。

寝るときのまじないもある。例えば、朝、必ず決まった時間に起きなければいけないときは、枕を三回叩き、「○○時に起こしてくれ」と言う。こうすれば寝坊しない。また、「寝るとネダ(根太)頼むぞタルキ(垂木)ハリ(梁)も聞け、何事あっても頼むヤノムネ(屋の棟)」と唱えて寝れば、夜中に災難があったときに、必ず起こしてくれるという。

物をなくしたときは、囲炉裏のオカマサマとよばれる自在鉤(じざいかぎ)に穴あき銭を縛って頼むと出てくるという。

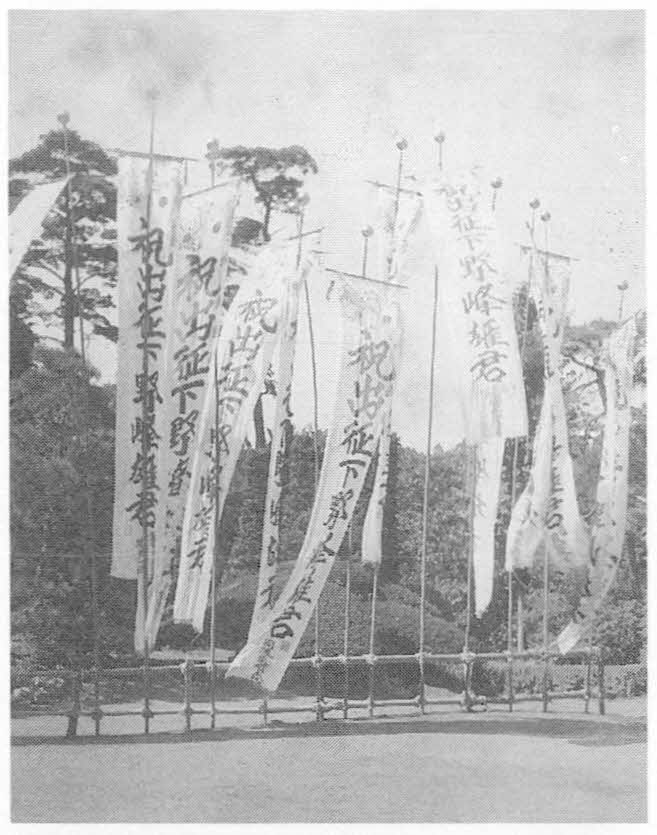

家族が出征するときは、無事を願って千人針を作った。また、縁起をかついで、出征旗をくるみの木に結ぶこともあった。写真8-17は昭和15年に撮影されたものである。これは「勝ってくる身」という意味からだという。

写真8-17 くるみの木に結んだ出征旗

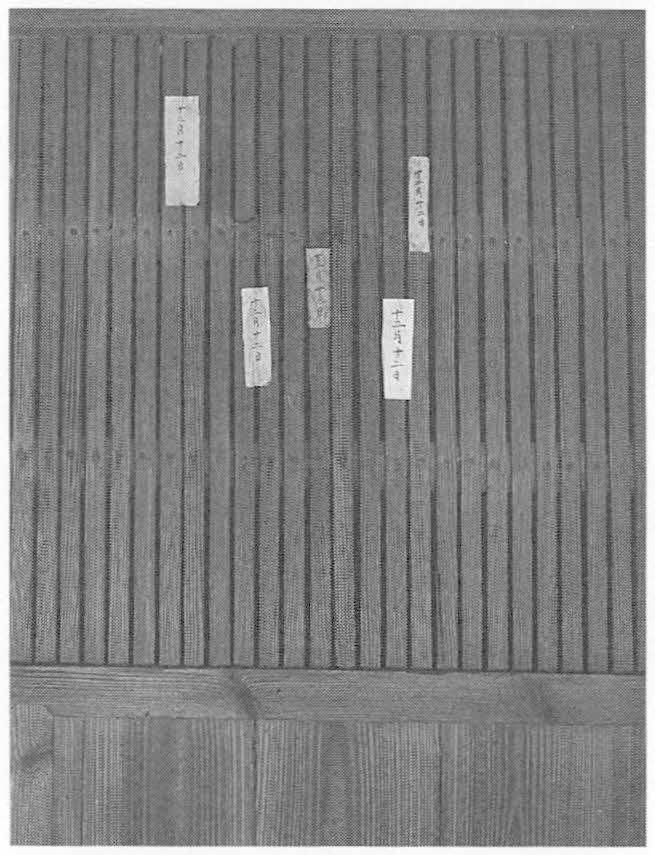

泥棒よけに一ノ宮地区のある家では、十二月十二日に「十二月十二日」と書いた紙札を戸に貼っておくとよいといった。

写真8-18 泥棒よけのまじない