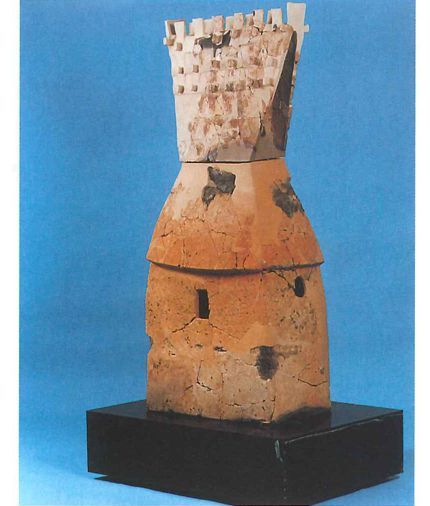

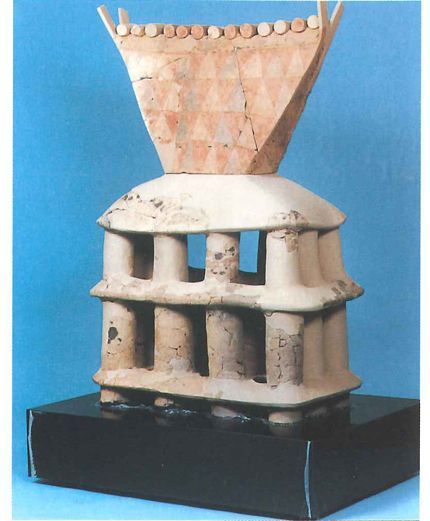

壁のある家 |  円柱の家 |

| 羽生田の富士山古墳で発見された家形埴輪 | |

| |

壬生の各地から,昔の人々が住んでいたと思われる跡(遺跡)や生活に使った道具(遺物)などが,たくさん見つかっています。

1993(平成5)年の夏,町の北部の羽生田(はにゅうだ)にある富士山古墳(ふじやまこふん)※から,大人の身長ぐらいの高さの,家の形をした埴輪(はにわ)が発見されました。このような大きな家の形をした埴輪は,全国でも例がなく,貴重な資料の発見となりました。

家の形をした埴輪は,その土地を治める権力者の家をまねて作ってあり,そのころの権力者の生活の一部を知ることができます。また,埴輪の大きさは,権力者の勢力を示しているだけに,とても大きな力を持った権力者が,壬生に住んでいたことが分かります。

この古墳にほうむられた権力者は,どんな人物で,どのような生活をしていたのでしょうか。また,このころのふつうの人々のくらしぶりはどんなだったのでしょうか。

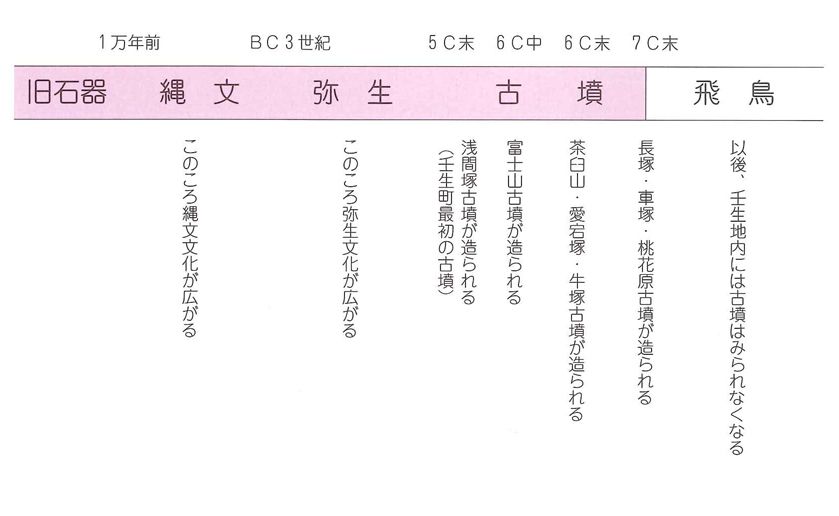

壬生町は古墳のほかに,縄文・弥生時代の遺跡がたくさんあります。土器・石器なども数多く発見されています。それでは,これらの遺跡・遺物から大昔の壬生について見ていきましょう。

|

| 安塚ナナシ塚古墳出土の人物埴輪(東京国立博物館) |

| ※ 古墳… | 国や地方を治める王や豪族をほうむるために土を高く盛り上げて作った大きな墓 |