このころ,日本に住んでいた人々は土器を作り,使い始めました。この土器は世界でもめずらしい縄目のもようを付けていましたので,この土器を,のちの人々は「縄文土器」と名付けました。

この土器を使っていた約1万年前からの約8000年間を,縄文時代と呼んでいます。

|

| 縄文土器(壬生町出土) |

壬生町からも,多くの縄文時代の遺跡・遺物が見つかっています。

縄文時代の人々の生活は,以前よりも進んだ石器などのほかに,土器を使用したことによって,いちだんとよくなりました。

今までは,物を生か,焼いて食べていましたが,このころから,土器を使用して,煮て食べることを知りました。また,この土器は調理道具・食器としてだけでなく,物の保存容器,木の実の酒を作るためのかめ,水を注ぐ器などとして,使われました。

|

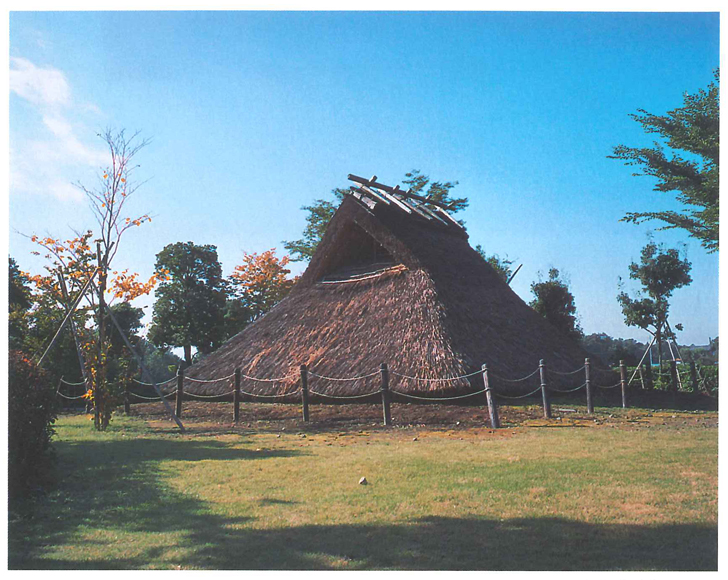

| 復元された竪穴式住居 |

住居は,竪穴式住居と呼ばれ,地面を少し掘り下げ,柱を立て屋根をつけるといった,そまつな建物でした。

竪穴式住居は,川の近くに多く作られています。なぜなら,飲み水や魚貝類を手に入れやすく,その川を交通にも利用できたからです。

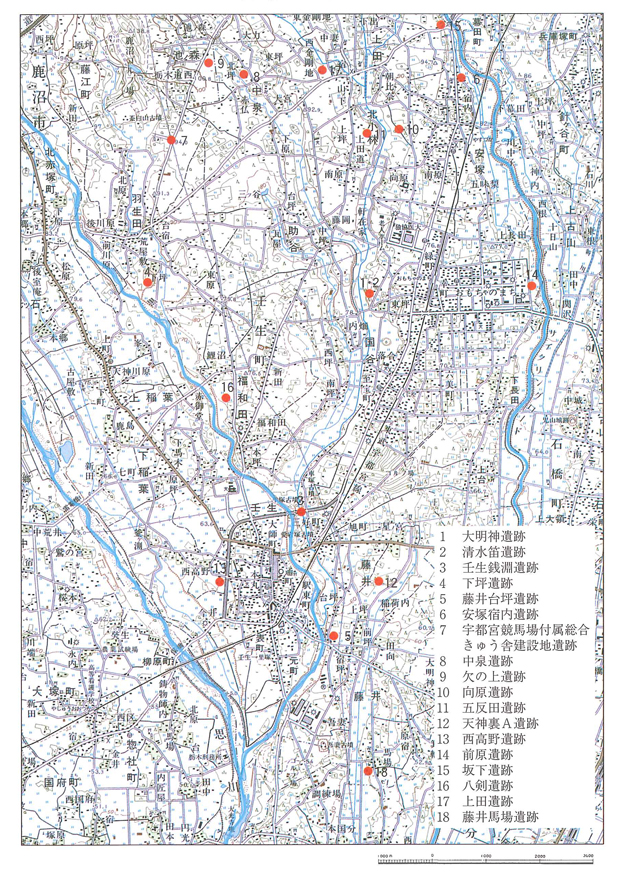

壬生町周辺の縄文遺跡図

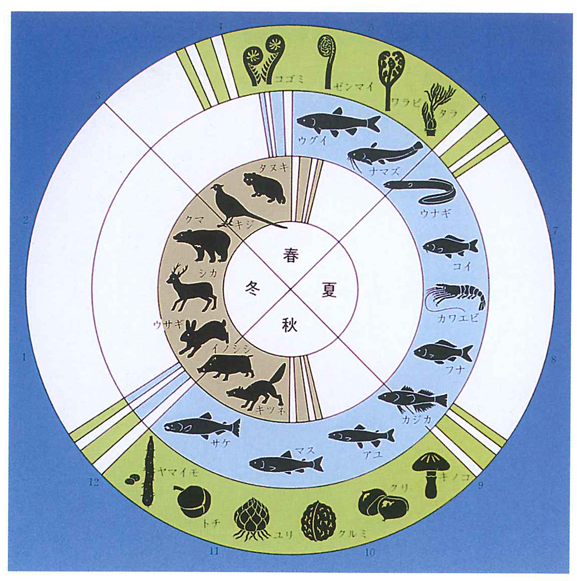

| 縄文時代の食生活 那須の歴史と文化より -栃木県立なす風土記の丘資料館内- |

|

| 狩りをした動物の中ではシカとイノシシがもっとも多くなります。それは食べるだけではなく毛皮は衣類として、骨や角は、狩りや魚をつかまえる時の矢もりとして使ったからです。 |

縄文時代は,今と違って,ゆっくりと時が流れる中で生活していました。人々の大切な仕事は,食料を確実に手に入れることでした。

人々は,そまつな木の弓,鋭くとがった石を先につけた矢,石のやりなどの簡単な道具で,鳥や獣をつかまえ,また,川から魚や貝をとって食べていました。

この時代は,一人で狩りをしていましたが,大きなけものは集落の人々と共同で,落し穴やわなをしかけてつかまえていたようです。

狩りをしたのは男の役割で,女は貝類や植物の採集をしていたようです。

| 遺跡に見られる食料(鳥,獣,貝,魚,木の実など60種類) |

| キジ・シカ・タヌキ・ウサギ・イノシシ・シジミ・アサリ |

| サケ・マス・アユ・クリ・クルミ・ドングリ・トチノ実など |

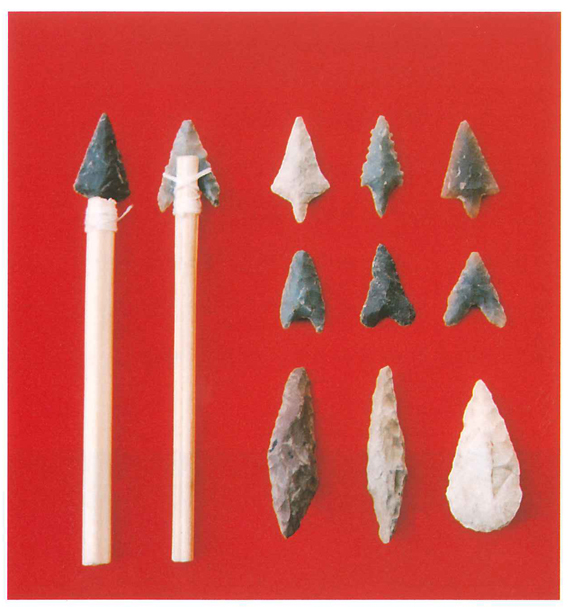

石器のいろいろ(壬生町出土)

壬生町は,栃木県内でも遺跡が多いことで有名です。縄文時代の遺跡も多く,町内のいろいろなところから,弓矢や土掘り具などの狩猟・採集具や石皿や土器などの加工調理具などが見つかっています。

それは壬生の自然環境が,当時の人々が生活するのに適した場所だったからでしょう。

また,特に石器などは何百キロも離れた地域にしか産出しない素材を使ったものも見つかっています。

今,私たちが生活している同じ場所に,約1万年も前の人々が,思川(おもいがわ)や黒川,黒川の支流の恵川(えがわ)(江川),姿川などに近い台地に住居を作り,土器や石器を使い,他の地域と交流しながら獣を追って生活していたのです。

| コラム なぞの道具 | |||||||

| 一体何に使われたのでしょう。 | |||||||

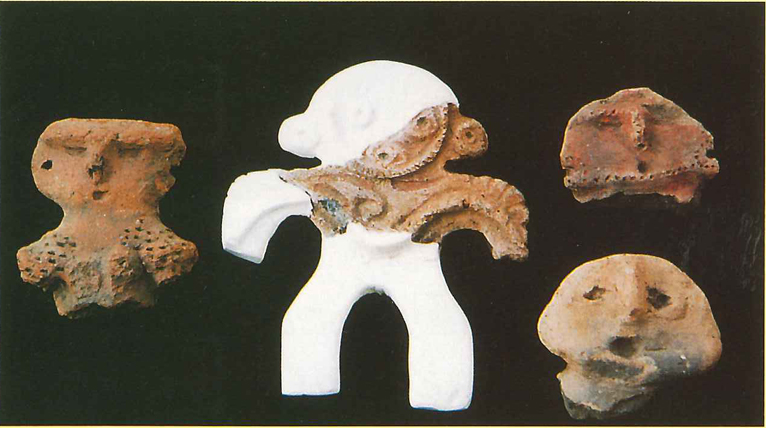

| この写真は,壬生町から発見された土偶(土でつくられた人形)や石棒です。これが何のために作られたのか,今のところはっきりとはわかりません。このころの人々は,狩りや魚とり,植物採集によって生活していたので,獣や魚がたくさん手に入るよう祈りをこめて,土偶などの土製品をつくり,自然に感謝し,祈りを捧げていたのかもしれません。 | |||||||

| |||||||

| 土偶 | |||||||

石棒 | 想像してみましょう

| ||||||