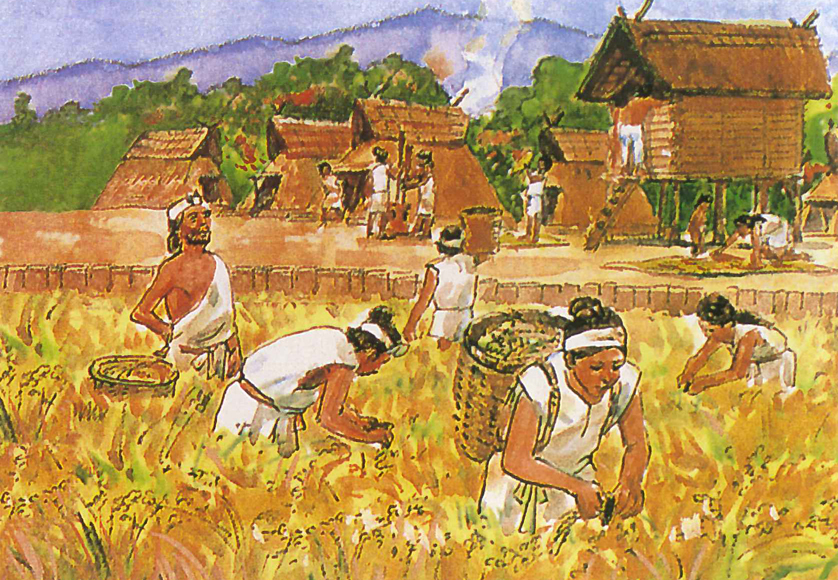

稲作のはじまり(想像図)

縄文時代の狩りをしたり魚貝類を取ったり,木の実や植物を採集したりする生活から,家畜を飼い稲を作り,金属器を使うなど,今までには見られなかった技術をもった,新しい時代が始まりました。この時代を弥生時代といい,紀元前300年頃から紀元後300年頃までの約600年間続きました。

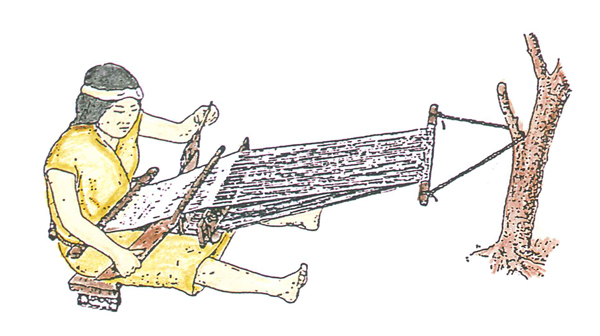

大陸から伝わったと思われる技術は,人々の生活を一層豊かにしました。道具を使った機織りも始まりました。植物を利用して,糸をつむぐというのは,すでに縄文時代にも見られたことですが,道具を使い,今と同じような方法で布が織られるようになったのは,弥生時代になってからのことでした。

機織り(想像図)

米作りや家畜の飼育は,食料を求めて一定の範囲を移り歩く生活から,一定の場所にいくつかの家族が集まって住みつく生活へと,変化させていきました。これが村の始まりです。この村が集まって,小さな国ができ,しだいに大きな国に統一されていくのです。

壬生の周辺では,弥生時代の初めのころの生活は,縄文時代と同じように魚貝類や植物の採集が中心でした。弥生時代の中ごろには,米作りが広まっていたようです。人々の生活も山あいから平野部に移り,黒川とその支流,あるいは沼地付近が比較的早く開かれ,耕地が作られました。

国谷(くにや)の明城遺跡(みょうしろいせき)(おもちゃ博物館付近)からは弥生時代の人々が住んでいた家の跡が6軒発見されています。

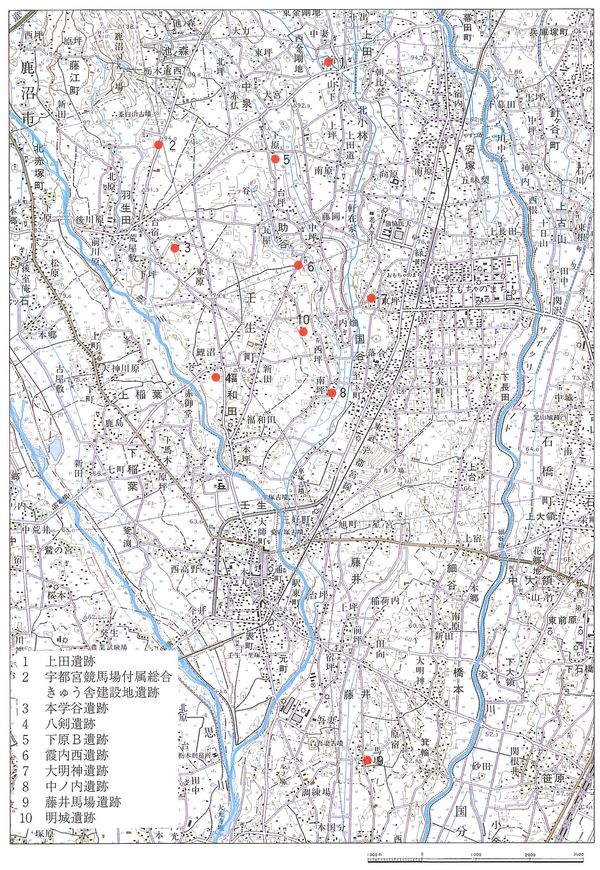

壬生町と壬生周辺の弥生遺跡