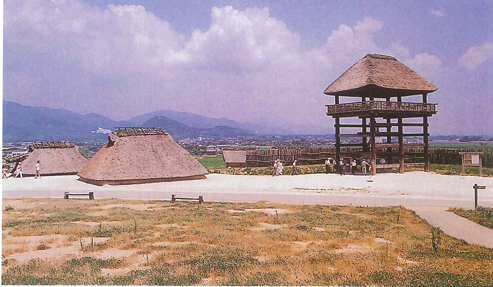

吉野ケ里遺跡(佐賀県)

約600年間続いた弥生時代には,日本列島の各地に小さな村と,村と村とのまとまりである小さな国ができ始めました。このころの日本のようすを知る手がかりはわずかですが,中国の古い歴史の本から知ることができます。(このころの日本にはまだ文字がなく,日本のようすを書き残すことはできませんでした。)歴史の本とは,「漢書地理誌」「後漢書東夷伝」「魏志倭人伝」などです。魏志倭人伝によると,このころの日本は,国々の間に勢力争いが起こり大きな戦いもありました。

この戦いをまとめ,周りの国々を従えたのが,邪馬台国の女王卑弥呼です。多くの支配者が中国に贈り物を送っていましたが,卑弥呼も中国に使いと贈り物を送り,中国から「日本の王」と認められました。

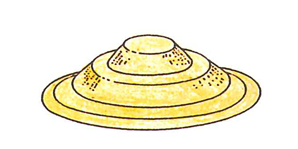

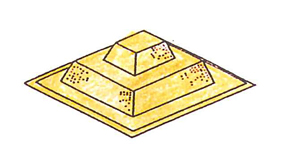

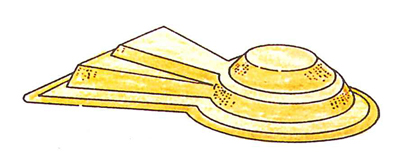

| いろいろな形の古墳 | |

|  |

| 円墳 | 方墳 |

|  |

| 前方後円墳 | 前方後方墳 |

邪馬台国がどこにあったのかについては,北九州にあったという説や,近畿地方にあったという説などがあり,いまだにはっきりしていません。

3~5世紀の頃になると,大和国(奈良県)やその周りの豪族(地方を支配していた有力者)が小さな国をまとめあげ,大和国を中心とする国家を作りました。この政府を大和朝廷といいます。

このころ,国を治める王や地方の豪族たちの大きな墓が,大和国(奈良県)や吉備国(岡山県)を中心に造られるようになりました。この墓を古墳といい,盛んに造られた4世紀~7世紀前半までを,古墳時代といいます。古墳の出現は大きな勢力を持った豪族が,各地に現れたことを示しています。

古墳は形によって,前方後円墳,円墳,方墳などがあり,表面には埴輪(はにわ)が並べられ,中には豪族の遺体や遺物,武器,武具,装飾品などが納められています。

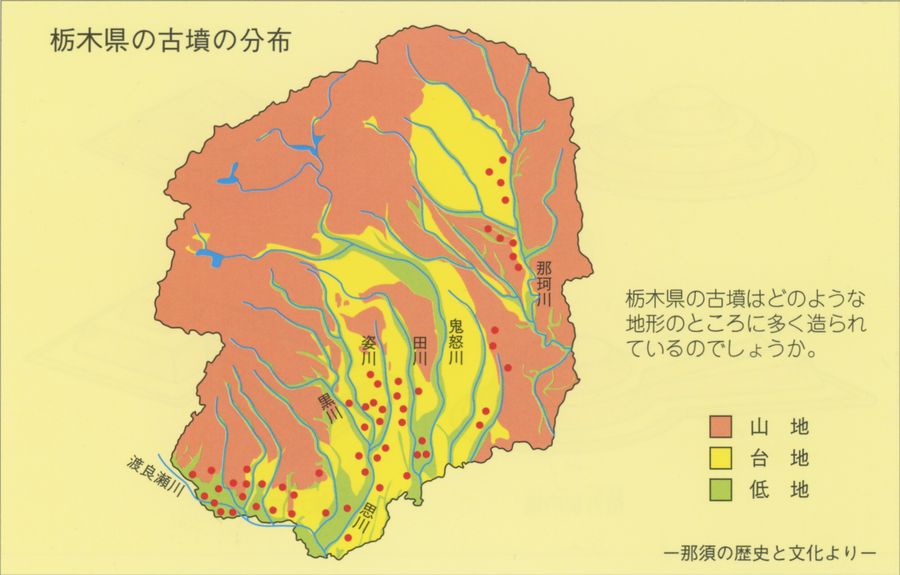

5世紀ごろには,古墳は,北は東北地方南部から南は九州南部にまで広がり,大和朝廷が地方の豪族の支配を通して,日本を統一していたことが分かります。特に,毛野国(けぬのくに)(栃木県と群馬県),吉備国(岡山県),出雲国(島根県),日向国(宮崎県)などでは,大きな古墳が数多く造られ,地方の豪族の力の大きさを物語っています。

栃木県内では,4世紀後半頃から田川,思川(おもいがわ),那珂川などの河川の近くに,前方後円墳が造られ始めたと考えられています。