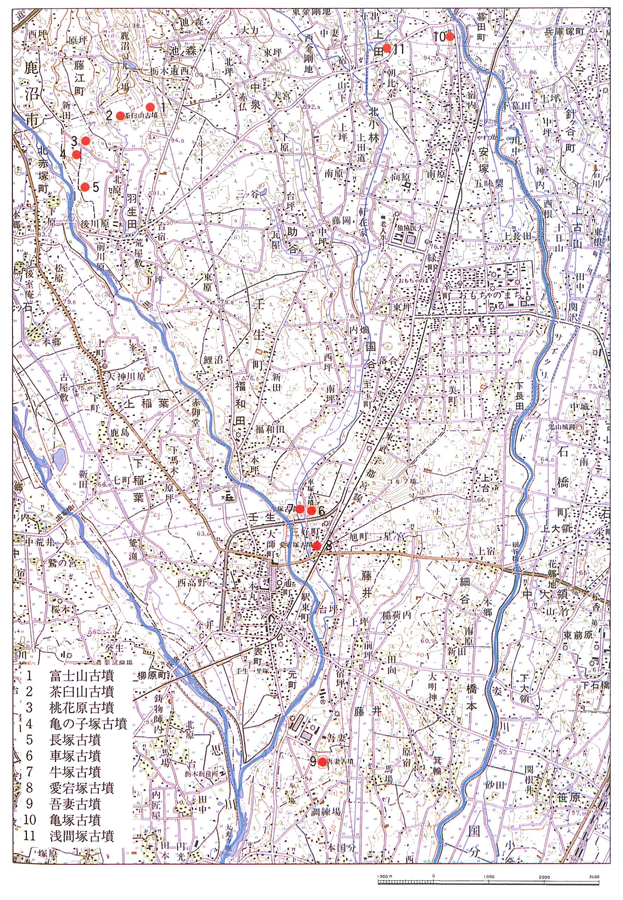

特に,姿川右岸と黒川左岸の台地に集中しています。中でも,黒川左岸の羽生田(はにゅうだ)地区と壬生地区には,国や県の史跡に指定された大型前方後円墳や円墳が多いことで知られています。

亀の子塚古墳(羽生田)……前方後円墳の中でも帆立貝式後円墳とよばれる形をしています

壬生町の古墳の中には,壬生町域全体やそれ以上の広い地域を治めていた権力者がほうむられたものもあります。

壬生町にある古墳の主なものをあげてみましょう。

| 前方後円墳 | 茶臼山古墳(羽生田)・長塚古墳(羽生田) |

| 愛宕塚古墳(あたごづかこふん)(壬生)・吾妻古墳(藤井) | |

| 亀の子塚古墳(羽生田)・牛塚古墳(壬生) | |

| 円墳 | 富士山古墳(ふじやまこふん)(羽生田)・車塚古墳(壬生) |

| 桃花原古墳(とうかはらこふん)(羽生田) |

上の表の他にも,壬生町には,福和田(ふくわた),安塚,上稲葉に約20数個の中小の円墳があり,さらに上田(かみだ),北小林,中泉にも小さな古墳があります。古墳を造るためには,多くの人々の力が必要ですから,おそらく,大きな勢力を持った権力者がいて,人々に墓造りを命じていたのでしょう。

6世紀の半ばごろ,羽生田を支配していた権力者のものと思われる,大きな円墳の富士山古墳が出現しました。さらにこの一族は,茶臼山古墳,長塚古墳,桃花原古墳と羽生田に大きな古墳を造っていったと考えられます。そして6世紀末ごろには,羽生田に本拠地を置いたまま,黒川に沿って勢力を広げ,現在の壬生市街地周辺に進出し,同じ黒川の左岸に愛宕塚古墳を造ったと考えられています。

6世紀後半には,羽生田地区と壬生地区に勢力をもっていた一族とは別の一族が,藤井と栃木市にまたがった所に全長134mもの栃木県でも最大級の吾妻古墳を造りました。

7世紀初めのころには,これらの大型前方後円墳の後に,羽生田には桃花原古墳,壬生には車塚古墳という大型円墳も造られたと思われます。

これらのことから,壬生町に羽生田・壬生市街地周辺一帯を支配していた豪族と,藤井一帯を支配していた豪族がいた,ということが想像できます。もしかすると,この二つの勢力は支配地をめぐって戦いを起こしていたかもしれません。

車塚古墳,桃花原古墳を最後として,大型の古墳は造られなくなりました。その理由は分かりません。しかし,このころ,中央の政府では,「大化の改新」が行われていました。政治が大きく動いている時期で,こうした中央の政治の動きと,何らかの関係があったのではないか,と考えられます。

中央の政府から遠く離れ,人の行き来もあまりなかった壬生にも,大型な古墳が造られたということは,この地に豪族を中心とする大きなまとまりができていた,と考えられます。この権力者たちの造った古墳の中から出てくる鉄製の武器や農具などから考えると,生産力も高まってきて土地や住民の支配をめぐる戦いも,以前よりずっと激しくなっていったであろうと想像できます。

壬生町と壬生町周辺の古墳

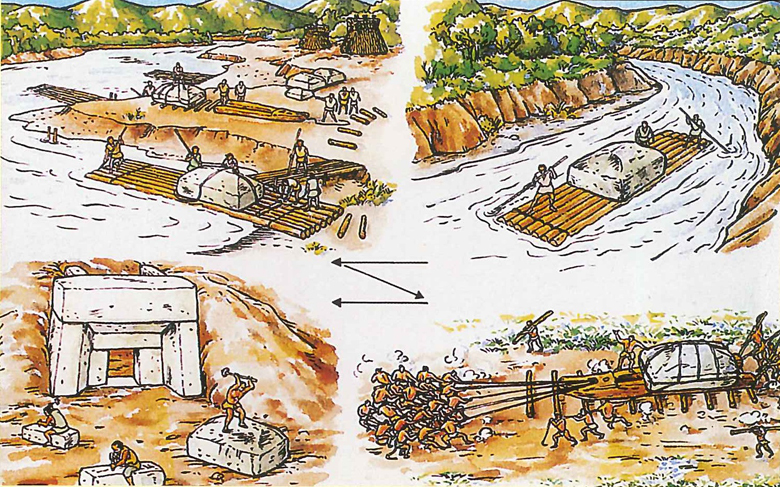

コラム 古墳を作るには…

車塚古墳(壬生町)

古墳は,広い地域(と人々)を治めた豪族をほうむった墓です。土を小山のように盛りあげて築きます。古墳造りのため,土を掘る人,土を運ぶ人,また平らにならす人など,たくさんの農民が集められました。また,墳丘の形・大きさ・高さなどを設計どおりに合わせる技術者もいました。完成した古墳の巨大な姿を前にして,農民たちは,豪族の大きな力をあらためて思い知らされたことでしょう。

車塚古墳を造るには…

古墳を造るのに必要な土の量を計算すると,約18000m3になります。18000m3の土の量とは,みなさんの教室の約100個分にあたります。1日一人で1m3の土を掘って運搬できるとすると,車塚古墳を造るには毎日40人を働かせたとして約1年3か月かかることになります。

車塚古墳築造の推定復元(古代下野国(しもつけのくに)の歴史)

-栃木県立しもつけ風土記の丘資料館-

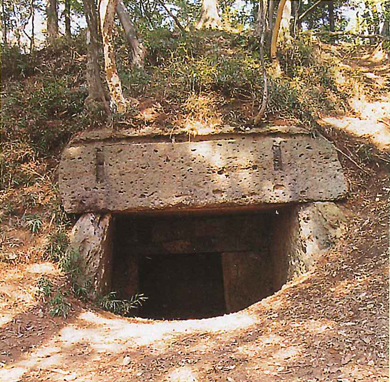

また,車塚古墳には南側に石室(死者の遺体を置いた部屋の入口-下の写真)が見えますが,この石室の石はとても大きなものです。この石は,宇都宮北部から鹿沼市にかけて産出されます。壬生までは,川を利用して運んだと考えられていますが,大変な苦労があったと思われます。土を盛るだけの作業で約1年3か月,さらに石を切り出し,運び,石室を造ることまで考えると古墳造りがいかに大変な土木工事であったかが想像できます。上の絵はこの石を運んでいるところを想像してかいたものです。

車塚古墳石室全景

「那須の歴史文化」栃木県立なす風土記の丘資料館より一部引用。