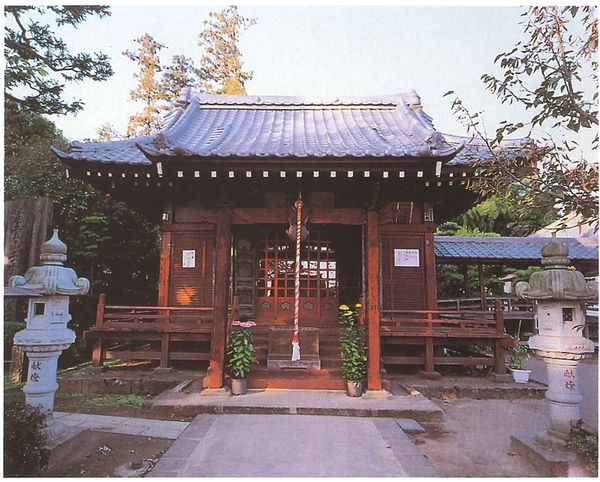

壬生寺(みぶじ)大師堂

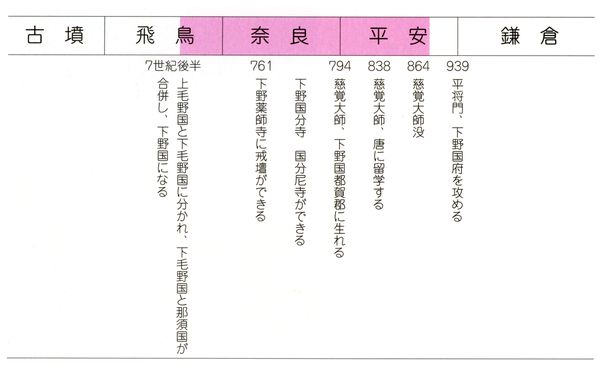

蘇我氏中心の政治に不満をもった中大兄皇子,中臣鎌足らは,645年蘇我氏を滅ぼして政治の改革に乗り出しました。この改革が「大化改新」といわれるものです。

大化改新は中国(隋・唐)の政治のしくみをならい,律と令によって政治を行おうとしたものです。律や令を定め,全国の戸籍を作ったり税のとり方を改めたり,地方の政治のしくみを整えたりし,政治のしくみを整えようとしました。

701(大宝元)年には大宝律令ができあがり,天皇を中心とする政治のしくみが確立していきました。

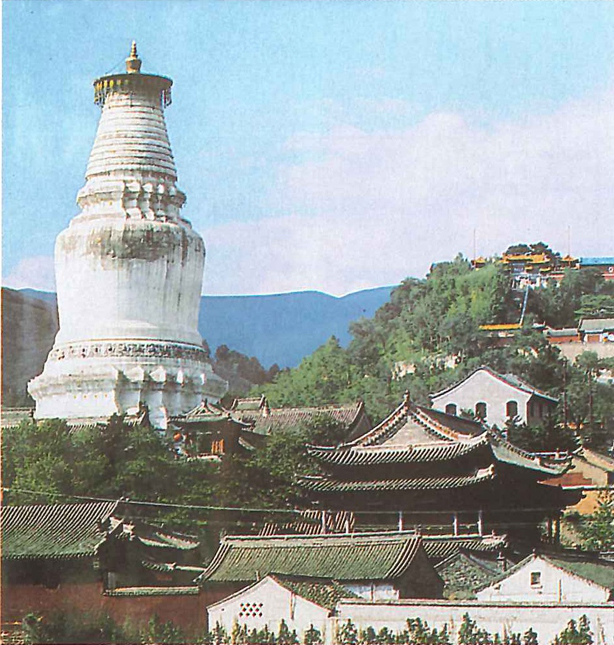

このころの日本は隋や唐に使いを送り,政治のしくみだけでなく,進んだ文化を積極的に取り入れようとしていました。下野国都賀郡(しもつけのくにつがのこおり)に生まれた慈覚大師・円仁は,このころに活躍した僧侶で,最後の遣唐使の一行に加わって唐に渡り,五台山や長安で仏教を学びました。

894年に遣唐使は中止されますが,約300年にわたる隋や唐との交流をもとに,その後,徐々に日本風の政治のしくみや文化が育っていくことになります。

このように日本が大きく変化していった,大化改新から奈良・平安時代にかけての下野国(しもつけのくに)や壬生の政治や社会は,どんなようすだったのでしょう。また,円仁たちが中国で学んだ仏教はどのように日本の各地に広まっていったのでしょうか。

中国の五台山