この頃,下野は上野(群馬県)とともに毛野国(けぬのくに)とよばれていました。下野国(しもつけのくに)といっても,栃木県全体というわけではありません。現在の那須郡のあたりは,那須国(なすのくに)と呼ばれ独立していました。したがって壬生は毛野国の北東部にあったといえます。

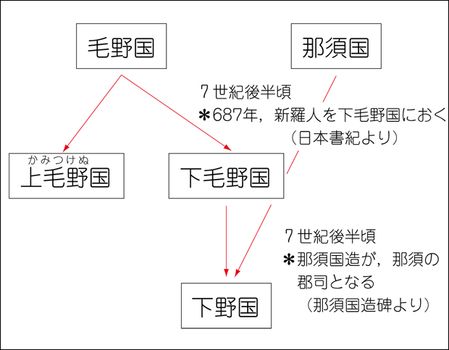

では,いつごろ,栃木県全体が下野国になったのでしょう。いろいろな資料から,だいたい下の図のように考えられます。

|  国造碑拓影図(湯津上村) |

「日本書紀」の687年3月の記事には「新羅人を下毛野国(しもつけのくに)に置く」という記事があります。このことから,このころ,毛野国が上・下毛野国に分かれたのではないかと考えられます。また,那須国と下毛野国が含併して,下野国になったのかを知る手がかりに,那須郡湯津上村にある,「那須国造碑(なすのくにのみやつこのひ)」があります。そこには,那須地方の支配者であった直韋提(あたいいで)が,700年に亡くなったので,その子意斯麻呂(おしまろ)らが父の立派な業績を惜しんで建立したこと,直韋提は那須国造であったが,689年には那須郡の初めての郡司に任命されたということが書かれています。

国造から郡司になったということは,那須国から那須郡になったことをあらわしています。

これらのことから7世紀の後半に,毛野国が下毛野国と上毛野国に分かれ,そして,下毛野国と那須国が合併,下野国になったと考えられるのではないでしょうか。

壬生町をふくむ都賀郡も,那須郡と同じように,このころ成立したと考えられています。