「五畿」というのは,今の近畿地方の大和・山城・摂津・河内・和泉の5か国のことで「畿内」ともいわれました。これは中国で都の周りを「王畿」といったのにならったもので,これらの地方には調の半分や庸の全部を免除するなどのさまざまな特権が認められていました。

これは地方に反乱が起きたとき,都の周辺を守るということもありましたが,またこの地域には貴族の出身者がたくさんいたということが関係しているようです。

五畿以外の国々は,東海・東山・北陸・山陰・山陽・南海・西海の「七道」に分けられました。この分け方は交通路によるもので,下野国(しもつけのくに)は,東山道に属していました。10世紀ごろの下野国には,足利・梁田・安蘇・都賀・寒川・芳賀・塩谷・那須の9郡に分けられていました。壬生は都賀郡に属していました。

都賀郡の区域は,はっきりと分かっていないのですが,今の下都賀郡の大部分と鹿沼市・西方町(現栃木市)や日光市の一部と考えられています。

国の役所を国衙(こくが)といい,国衙のおかれたところを国府といいます。都から派遣された国司は国衙で政治を行い,下野国の国衙は都賀郡に置かれていました。

下野国府は,栃木市田村町古国府(ふるこう)地区で発見されています。上の図の古代の国のおかれたようすを見てみましょう。東山道は都から各国の国府を結びながら,多賀城(宮城県多賀城市)まで通じていました。下野国・栃木県内は,足利,岩舟を通って栃木市の国府へ,そして思川(おもいがわ)を渡って藤井の吾妻古墳の近くを通り,下野市・上三川町の多功へと通じていたようです。また,国府に近いことから,その当時の壬生の周りは,かなり開けた所であったと考えられます。

現在,下野国府跡周辺は国史跡に指定されており,史跡公園となっています。

この時代の下野国の政治の中心地,国府はどんなようすだったのでしょう。

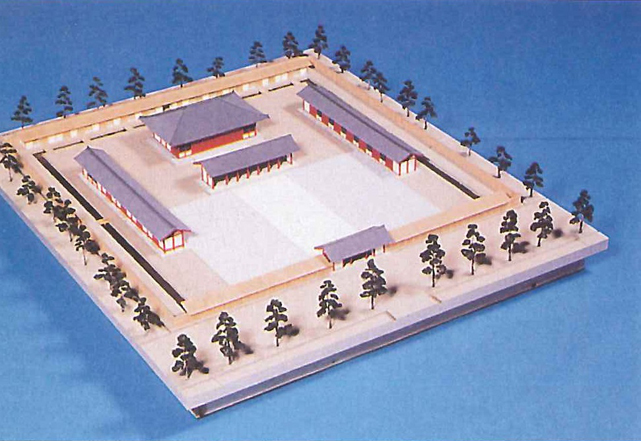

下野国府復元図

昭和51年から58年まで,下野の国府跡の発掘調査が行われました。その結果,広さは東西約500メートル,南北約600メートル以上の規模で,中には,周りを一辺約90メートルの板塀で囲まれた政庁がありました。ここで,国司をはじめ多くの役人が,税のとりたてなどの仕事をしていたのです。政庁は4回にわたって建て直しが行われたことが確認されており,掘立柱建物※(一部は礎石建物)の役所が立ち並んでいました。屋根は瓦でふいたものもありましたが,多くは板や檜皮でふいていたと考えられます。政庁には,東西南北に一つずつ門があり,南門からは幅9メートルの南大路がのびていました。きっと毎日,多くの役人や,税をおさめる農民たちがこれらの門や通りを通っていったことでしょう。その他,国府内からは,役所・役人の宿舎・食堂などの跡や木簡が多数発見されており,そのころの国府のようすを知る手がかりを与えてくれます。

郡司は郡衙(ぐんが)と呼ばれる役所で政治をおこない,地域の税を集めるなどの仕事をしました。

壬生が属していた都賀郡の郡衙の跡は,残念ながらまだ確認されていません。どのくらいの広さがあり,どんな建物が建てられていたかは分かりません。しかし,県内で確認されている那須郡衙のようすや,他の県の郡衙跡を参考にすると,一辺が200~300メートルぐらいの土地に,郡内から集めた稲を収める倉庫・政治を行う郡庁・宿舎・食堂などがあったと想像されます。

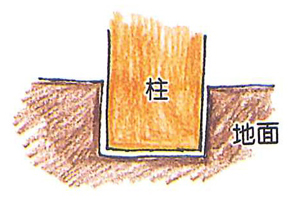

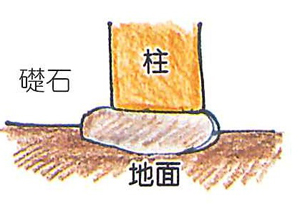

| ※ 掘立柱建物…穴を掘って柱を直接土の中に埋めてしまう建物の建て方。礎石や土台をつくるより簡単だが,柱はくさりやすかった。 | |

|  |

| 掘建柱建物 | 礎石建物 |

コラム 欲ばりな国司

※下野国の国司は,どんな人だったのでしょうか?