日本で最も古い寺は,588年に造り始められた蘇我氏の氏寺である飛鳥寺といわれています。

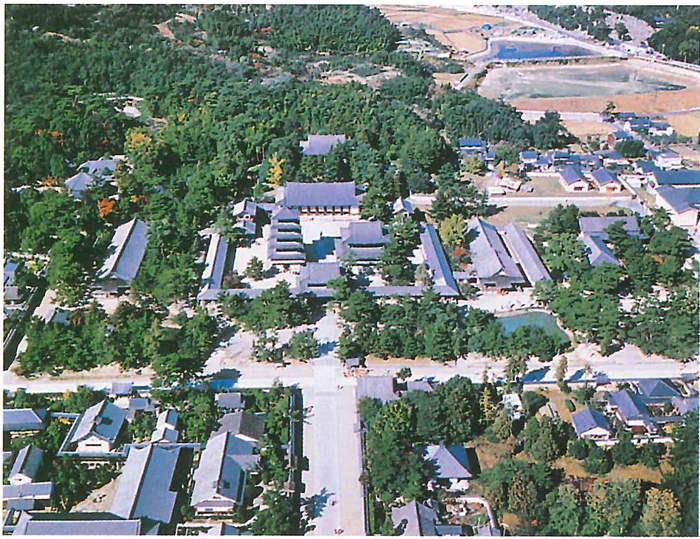

法隆寺全景

その後,聖徳太子によって法隆寺※1や四天王寺※2など,たくさんの寺院が造られました。天武・持統天皇が仏教を大切にしたこともあって,8世紀の半ばまでには北は宮城県,南は熊本県までの広い地域に,およそ700の寺院が建てられたといわれます。

下野国(しもつけのくに)でも7世紀後半には,那須郡の馬頭町や小川町に寺院が建てられました。下野国の位置を考えてみると,朝廷が力を伸ばそうとしていた蝦夷地に近いところだったことがわかります。下野国には,蝦夷進出の基地としての役割もあり,7世紀の後半には,進んだ技術を持った多くの渡来人が移住しています。渡来人の多くは,朝鮮半島からやって来た人たちでした。当時,仏教は朝鮮半島の多くの人々の間で広く信仰されていました。下野国に移住した人々の多くは,農民だったと考えられますが,仏教を知っており,寺院を建てたり,仏像を作ったりする技術者もいたと考えられます。

| ※1 法隆寺… | 奈良県斑鳩にある。現存する世界最古の木造建築。食堂・五重塔などの西院と夢殿のある東院からなる。 |

| ※2 四天王寺… | 大阪市にある。聖徳太子が物部守屋との戦いで四天王に祈り,勝利を得たので建てられたという。 |