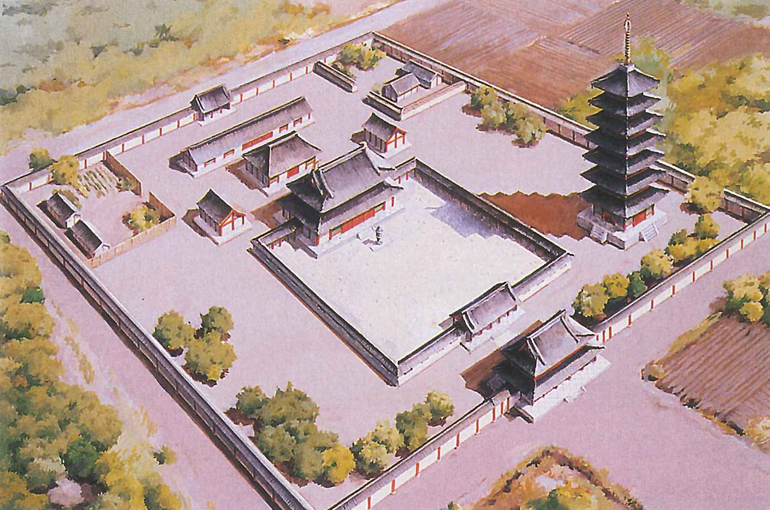

下野国分寺復元図

「あをによし寧楽(なら)の京師(みやこ)は咲く花の……」と歌われた平城京でしたが,病気(天然痘)が流行し,多くの人が亡くなったり,東北地方や九州地方では,朝廷に対して反乱が起こるなど落ち着かない世の中でした。

そのころ,仏教には国を守り世の中の不安を取り除く力がある,と信じられていました。そこで,仏教の力で国を鎮め守ろうとしたのが聖武天皇です。

聖武天皇は,都には大仏を本尊とする東大寺を建て,地方には国ごとに,国分寺と国分尼寺を建てさせました。下野国(しもつけのくに)では壬生町の隣の下野市国分の台地の上に,国分寺と国分尼寺が建てられました。2つの寺は,聖武天皇の命令によって建てられたものですが,いつごろ建てられたのかははっきりしません。

国分寺の広さは,東西232メートル,南北250メートルで,南から,南大門・中門・金堂・講堂・僧坊が並んでいました。これは,東大寺の建物の並び方と同じです。また,中門と金堂を結ぶ回廊の外側には七重の塔が立っていました。寺の回りは掘立柱の塀で囲まれていました。

国分尼寺は国分寺の東方約600メートルの位置に造られ,塔がないだけで,国分寺と同じ建物の並び方で造られました。

国分寺には,お坊さんが20人,国分尼寺には尼さんが10人くらいおり,国の安全や世の中の不安を取り除くために,仏に祈りを捧げていました。

2つのお寺の建物は現在は残ってはいませんが,建物の下の土の壇や,近くから見つかる瓦や土器から,当時の寺の広さや大きさが想像できます。

瓦には,文字が書かれていることもあり,国分寺や国分尼寺で使われた瓦は,現在の宇都宮市と佐野市にあった窯で焼かれたことが分かっています。

このように下野国では,薬師寺もあり,国分寺や国分尼寺も建てられ,多くの僧や尼がたくさんおり,仏教が盛んであったことが,日本の仏教の発展に大きな力をつくした,慈覚大師・円仁を生む背景の一つとなっていたといえるでしょう。