その後は,最澄の教えを広めるために山を下り,法隆寺や四天王寺で僧侶に仏教の講義をしました。また,病気が流行し多くの死者がでた東北地方をまわって,人々を助けたという言い伝えもあります。

しかし,40歳の時,長年の修行の疲れのためか円仁は病に倒れました。視力もおとろえ死も覚悟したようですが,修行として教典を写すなどしていると奇跡的に回復しました。42歳の時,遣唐使とともに短期の留学僧(るがくそう)(請益僧(しょうやくそう)という)として唐に渡りました。

日本は630年から9世紀半ばまでの間に,10数回にわたって唐の都長安へ使節を送りました。これを遣唐使といいます。

遣唐使の一行は,大勢の留学生や留学僧をともなっていたため,数百人の規模になりました。ふつう4隻の船が使われることから,「よつのふね」とよばれ,難波(大阪府)を出発して瀬戸内海を通り,大津浦(博多,福岡市)から大陸に向けて出発しました。当時は造船や航海の技術が未熟なために,難破したり漂流したりして,4隻無事に往復できることはまれでした。

しかし,人々は危険な航海を乗り越え,政治のしくみや仏教などの,大陸の進んだ文化を伝え大きな成果をあげました。円仁は最後の遣唐使の一行に,留学僧の一人として加わり,唐に渡ったのです。

留学僧として唐に渡った円仁 |  海をわたる「よつのふね」 |

円仁の乗った船も2回は逆風で日本にもどされ,3回目には船が大きくこわれたものの,唐の揚州に着くことができました。神仏に祈り,まさに命がけの航海でした。838(承和5)年7月2日,日本を出発してから約1か月ほど後のことです。

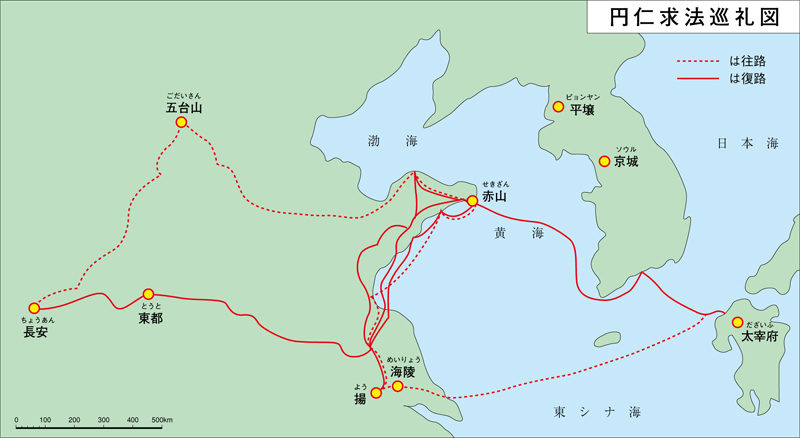

円仁の唐への道すじ

円仁の目的は,最澄が唐でわずかしか学ぶことができなかった天台密教という学問を学ぶことでした。そのため,天台山※で学ぶことを希望していましたが,許可されませんでした。

そこで,円仁は839(承和6)年,帰国する遣唐使一行に唐で求めたお経の本や資料を日本に届けてもらえるよう頼み,自分はひそかに唐に残りました。これは現代風にいえば不法滞在ですから,見つかればどんなふうに罰せられるか分かりません。円仁の仏教を学ぶことへの強い決意がうかがえます。

唐に残った円仁は,天台山よりも近い五台山※にすぐれた僧がおり天台の教えに通じていると聞き,五台山行きの公験(パスポート)を申請しました。

やっとのことで公験を手に入れた円仁は,五台山で志遠和上(しおんわじょう)をはじめ,多くの人の教えに接することができました。

| ※ 天台山・五台山… | 中国天台宗の聖地 |

コラム 円仁と「巡礼行記」

円仁は仏教関係の本はもちろんのこと,数多くの本を書きましたが,一般に最も知られているのは,アジアの三大旅行記の一つとされている「入唐求法巡礼行記(にっとうぐほうじゅんれいこうき)」でしょう。これは,平安時代版の旅の記録であると同時に,歴史書でもあります。遣唐使がどのようにして海を渡ったか,泊めてもらった宿の様子,食べ物の値段,船や馬の交通費,名所や旧跡の様子,お祭りなどの行事,人々の暮らしの様子,風景などが細かく記録されています。それらに加え,「会昌(かいしょう)の廃仏」という歴史的大事件についても冷静かつ正確に記録されています。これらのことから,当時の唐の様子を知る上でも,一級の資料とされています。ひそかに唐に残り,役人にとらえられた円仁は,「病気で」などと言い訳をします。また,親切な人ばかりではなく,泊めてくれるように頼んでも追い返されたり,途中で強盗におそわれたりもします。旅の終わり近くには,苦労をともにした弟子を病気で失くしてしまいます。このほかにも,「巡礼行記」の中には,ただ立派な人というだけでなく,たくさんの苦労に出会いながらも,温かい人間味にあふれた円仁を感じることのできるところが,たくさんあります。「入唐求法巡礼行記」の現代語訳を文庫本で簡単に手に入れることができます。ぜひ,読んでみてください。

また,ここで37巻のお経を写しました。コピーなどない時代で,筆で一文字一文字写していくのですから大変な作業です。これらのお経の本は,帰国の時日本に持ち帰られています。そのほか,民謡や浄瑠璃のもととなった仏教音楽の声明も持ちかえりました。

五台山を去った円仁は長安に向かいました。約1か月半の旅のあと長安に着いた円仁は,ここでも多くの立派なお坊さんの教えを受け,たくさんのお経の本や曼陀羅を写しました。また,仏像や名僧の伝記・仏の世界を図式化して仏像を配置するための壇の様式から道具類まで,たくさんの仏教に関係するものを集めました。インド僧から古代インドの言葉「悉曇(しったん)」も学びました。

円仁が長安で学んでいたころ「会昌の廃仏」という,武宗(ぶそう)皇帝による仏教弾圧が始まりました。845年には円仁たち留学僧にも僧をやめて,国に帰るように命令が下りました。

五台山や長安で手に入れた本や貴重な物も,取り上げられる危険が出てきました。しかし,円仁の仕事に理解をもつ,周りの人の友情に守られ,円仁は普通の人の服装を身につけ,貴重な本や仏教の道具などを持ち,日本に向かうことができました。

円仁が日本に帰ったのは,847(承和14)年9月のことでした。請益僧として唐にわたって約10年,長く苦しい,しかし,実りの多い10年間でした。

| |||||||||||||

・バイリンガル円仁 みなさんもお寺やお墓で左図のような不思議な文字を見たことがありませんか。これが古代インド語(悉曇)=サンスクリット語です。円仁により広く日本に紹介されました。そして,円仁の研究家によると,円仁は悉曇語の読み方を19世紀以前に理解していたただ一人の日本人だそうです。また初めの頃は,文字を書いて会話をしていた円仁も中国語が話せるようになったと思われます。円仁は,現代風にいうと立派なバイリンガル(二つの言葉を自由に使うことのできる人)なのです。 |  |