領地がなくなってしまった壬生氏の家臣たちは,様々な職業につきながら「後室様」を守り,その死後は常楽寺(じょうらくじ),雄琴神社を中心にまとまりを持ち続けたといいます。

江戸時代の終わりの1853(嘉永6)年に調べた資料には,壬生氏の旧臣の姓名が残っています。この姓名の中には,みなさんの家や近所の人々の先祖たちの名が登場しています。

壬生氏は500年も昔に滅びてしまいましたが,歴史は一本の線でつながっていることを,感じることができます。

後室庵(七ツ石)

| 壬生の中世の城跡と居館 | |

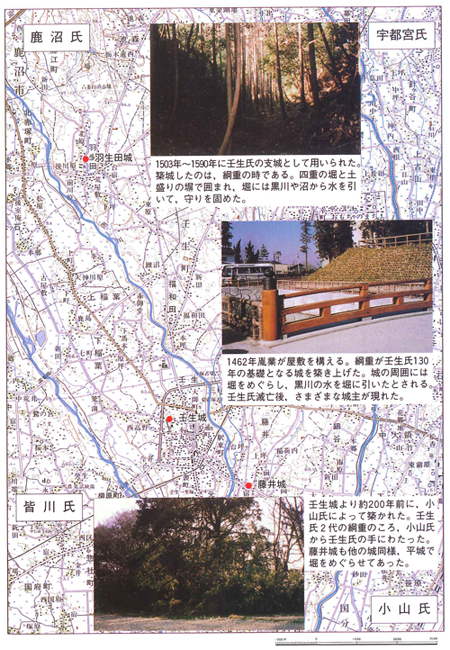

| 1503年~1590年に壬生氏の支城として用いられた。築城したのは,綱重(つなしげ)の時である。四重の堀と土盛りの塀で囲まれ,堀には黒川や沼から水を引いて,守りを固めた。 |

| 1462年胤業が屋敷を構える。綱重が壬生氏130年の基礎となる城を築き上げた。城の周囲には堀をめぐらし,黒川の水を堀に引いたとされる。壬生氏滅亡後,さまざまな城主が現れた。 | |

| 壬生城より約200年前に,小山氏によって築かれた。壬生氏2代の綱重のころ,小山氏から壬生氏の手にわたった。藤井城も他の城同様,平城で堀をめぐらせてあった。 |