連歌師※1である柴屋軒宗長(さいおくけんそうちょう)※2は,関東から東北にかけて旅をし,「東路のつと」という記録を残しました。そこには,壬生綱重(つなしげ)・綱房(つなふさ)父子があたたかく宗長を迎え,連歌の会を開いていたことが記されています。また,別の記録に遊行上人(ゆぎょうしょうにん)※3が下野各地で句会をし,壬生氏とも交流があったとあり,壬生氏が文芸にもすぐれていたことがわかります。

壬生氏の支配した地域には,多くの神社や寺院があり,壬生氏やその家臣団だけでなく,地域の住民の信仰の場や,宗教文化の中心となっていました。今も残る中世の寺社のいくつかを紹介しておきます。機会があったらぜひ訪ねてみて下さい。

・円宗寺(えんじゅうじ)(上稲葉)

上稲葉にある寺で,1395(応永2)年にはすでにあった,という記録があります。仏教の教えを説く所で都賀郡の有力寺院の一つでした。また,「都賀郡国分寺稲葉郷慶玉山円宗寺(けいぎょくざんえんじゅうじ)」と記録にあることから,稲葉郷が下野国分寺とその文化圏に関係の深いことがわかります。

円宗寺(上稲葉)

・興生寺(こうしょうじ)(壬生町通町)

真言宗の寺。1525~1558年の僧侶の名前が記録として残っています。1651(慶安4)年の記録には「野州壬生興生寺四十六代住持実海」とあり,46代の住持というところに,歴史の古さを想像できます。この寺の秘仏は室町時代初期の製作ではないかとされています。

興生寺(壬生町通町)

・常楽寺(じょうらくじ)(壬生町本丸)

「寺伝」によれば,壬生筑後守某(ちくごのかみぼう)(彦五郎胤業(ひこごろうたねなり)か)が,密教から禅宗に改宗して代々の壬生氏をまつる寺としました。壬生氏の滅亡後も旧臣たちのまとまりの中心となりました。

常楽寺(壬生町本丸)

・雄琴神社(壬生町通町)

「社伝」によれば,平安時代末につくられ,鎌倉時代には藤森社といいました。彦五郎胤業が近江滋賀郡雄琴村に祭ってある今雄公(いまおこう)の社を移して,「藤森・雄琴神社」とし,壬生氏の発展と共に雄琴神社と呼ぶようになったといわれています。

雄琴神社(壬生町通町)

| ※1 連歌師… | 短歌の上の句と下の句を,数人でかわるがわる詠んでいくものを連歌といい,これを職業とする人々を連歌師という。室町時代には,心敬・宗祇・宗長などがいた。 |

| ※2 柴屋軒宗長(1448~1532)… | 綱重との別れの際に,その人がらに感謝し,「六十あまり同じ二つの行く末は 君がためそ 身をもおしまん」の句を残した。 |

| ※3 遊行上人… | 鎌倉時代に時宗を始めた僧一遍を遊行上人という。ここでは,その流れをくむ室町から戦国時代の僧をさしている。 |

| 石塔が語る壬生の中世 | |||

| ○ | 壬生には古い街道が通っていたためか,古い伝承を持つ石造物がたくさんあります。源義経を奥州に連れ出した商人の金売り吉次の墓や,木曽義仲とともに戦った巴御前,その子と伝える朝比奈三郎の墓などです。これらは,歴史の事実とは直接関係ないと思われます。現地を訪ねたり,なぜこのような伝承が生まれたのか調べたりしてみましょう。 | ||

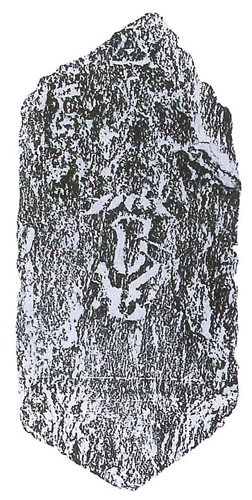

| ○ | 壬生町にある中世の石塔では,板碑(いたび)が最も古く,11基が確認されています。板碑とは上部を三角形にし,下部に仏像などを刻んだもので,死者の冥福をいのる供養塔の一つです。 現在見つかっている壬生の板碑は,1280年から1540年ころまでに作られ,そのほとんどに阿弥陀如来が刻まれており,埼玉県秩父地方の緑泥片岩で作られました。しかし,それらの板碑がどこに立っていたかについては,はっきりわかってはいません。 | ||

| ○ | この他,壬生町では中世から近世にかけて庚申塔(こうしんとう),月待碑(つきまちひ)などが,たくさん作られました。中世の民衆が集まって,何を語りあったのでしょうか。各地の石塔をさがしてみましょう。 | ||

|  |  | |

| 文字は梵字(古いインド文字)でキリーク(阿弥陀仏)をあらわす。 | 石などで四角・円・三角・半月・円の立体をつくり,下から地・水・火・風・空の5つの文字をあてて重ねたもの。 | 庚申信仰の本尊である青面金剛像を刻んだり,見ざる・聞かざる・言わざるの三猿を刻んだものもある。 | |

| 板碑 | 五輪塔 | 庚申塔 | |

伝・金売り吉次墓(上稲葉) |  伝・朝比奈三郎五輪塔(上田(かみだ)) |

|  |

| 壬生町石塚家のクロス茎花瓶板碑 | 栃木県の板碑の分布 |

| 1991年(平成3年)現在 小山氏と佐野氏の勢力圏にとくに多く分布している 「図解 栃木県の歴史」より |