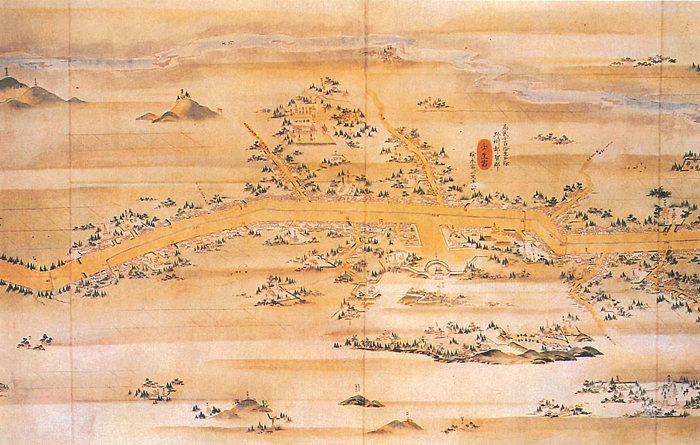

日光道中壬生通分間延絵図(東京国立博物館蔵)

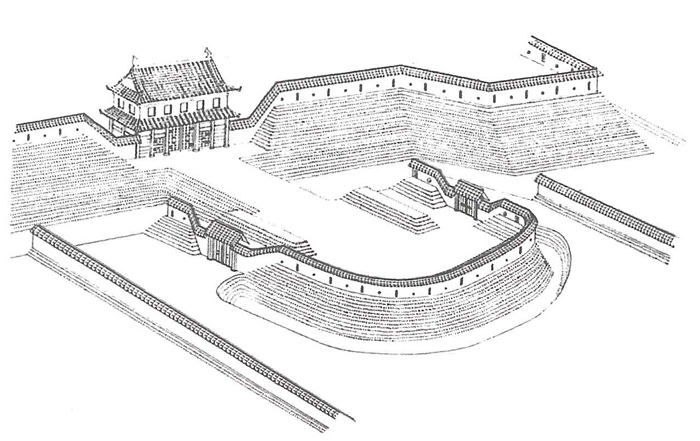

大手門の復元推定図(笹崎明氏作図)

上の絵図は,1800年から1806年にかけて,江戸幕府の道中奉行所が作成した「日光道中壬生通分間延絵図(にっこうどうちゅうみぶどおりぶんげんのべえず)」です。

中央に描かれているのが壬生城です。当時の街道や町のようすが大変よく描かれています。壬生城には,三日月の堀をめぐらせた大手門(城の正門)が造られていたことがわかります。上の図が当時の大手門のようすを想像してかいた図です。

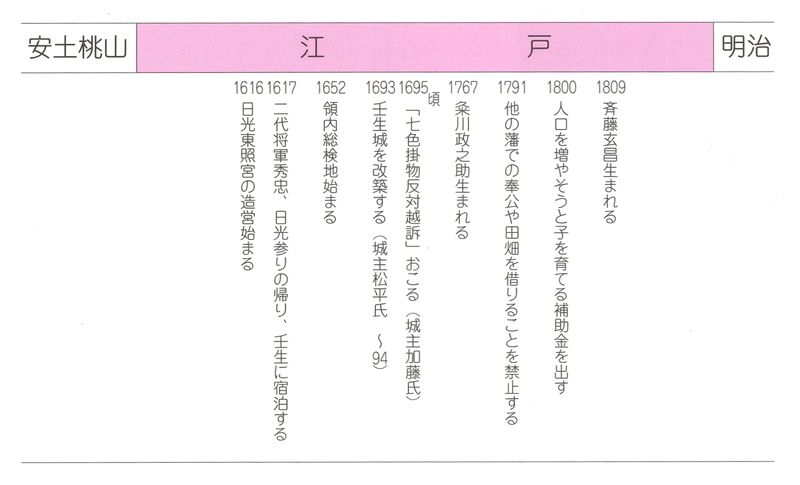

江戸時代は徳川家康が江戸に幕府を開いたことに始まり,260年余り続きました。幕府は大名を支配し,士農工商という厳しい身分制度のもとに,全国を支配していました。この間,鎖国が続いたため,外国に影響されない日本独特の生活や文化が,花開きました。

18世紀になると,幕府や藩の苦しくなった財政を立て直そうと,さまざまな改革が行われました。しかし,天災やききんも続き,農民の生活はますます苦しくなって,農村では百姓一揆,都市では打ちこわしが起こるようになり,幕府や藩にショックを与えました。

では,壬生の政治や農民の生活のようす,そして町のようすについて見ていきましょう。