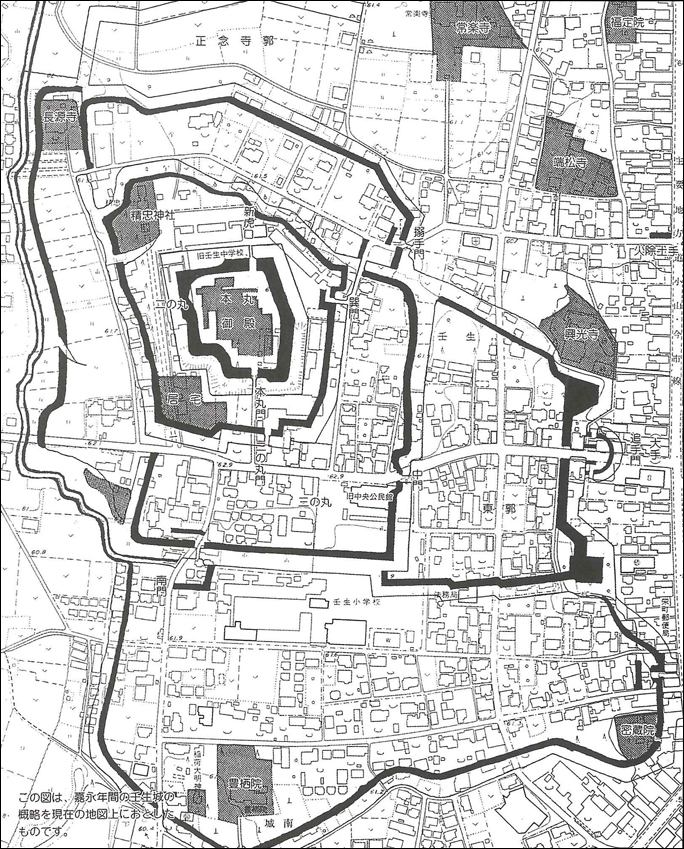

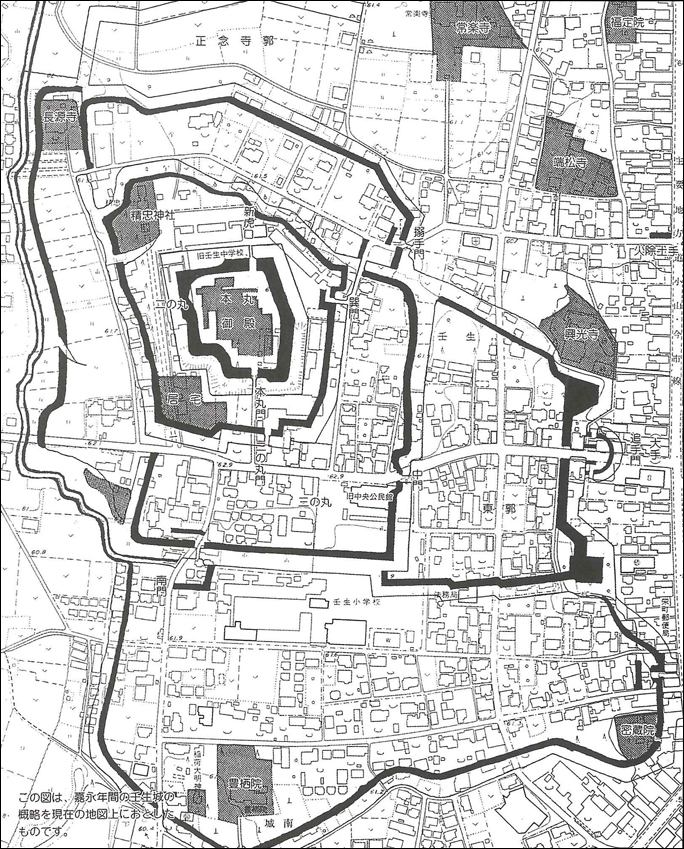

壬生城縄張図

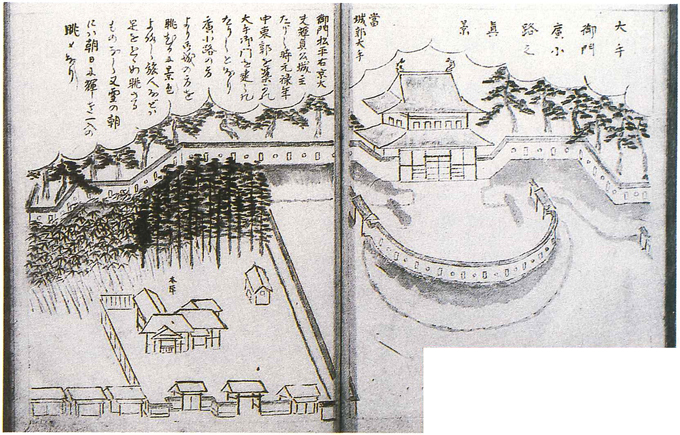

その時,それまで城の南側にあった大手門を,当時の重要な交通路である黒川に通じる舟町通りと連絡をとりやすくするため,城の東(現在の足利銀行の西あたり)に移しました。これ以後,城下町の中心は城の東側の通町へと移っていきました。

門の前には,三日月型の堀をめぐらした半円球の「馬出し土手」が築かれました。この大手門の姿は他には見られないほど立派で,旅人が思わず足を止めて見入ったということです。

| |

| 大手門のようす ↑上の資料は,壬生領史略にあり,「大手門が松平氏の時につくられた」と書かれています。 |  |

| 壬生城大手門の鯱(しゃち) (第7回企画展「壬生城」より)→ 大手門の屋根に飾られていたと伝えられています。この鯱は,想像上の魚で,頭はとらに似て,背にとげがあり,背をそらして尾を上にはね上げています。 | |