加藤氏は,1712(正徳2)年までの17年間壬生を治めましたが,この間に,「七色掛物反対越訴(なないろかけものはんたいおっそ)」事件が起こりました。

三浦氏,松平氏時代に税を増やされたり,城の改築で人夫として働かされたりして疲れきっていた農民は,新しく城主となってきた加藤氏に大きな期待をかけました。

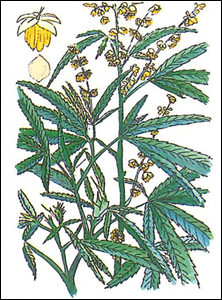

しかし,人々の期待に反して,さらに,大麦,大豆,稗(ひえ),荏油(えごま),真綿,紅花,麻の「七色の掛物」という,重く厳しい税がかけられることになり,人々の生活はいっそう苦しくなっていきました。

須釜家に伝わる「須釜作十郎」の肖像画

この厳しい政策にたえかねた農民達は,名主を中心に集まり,百姓一揆を計画しました。下稲葉の石井伊左衛門,上稲葉の賀長市兵衛,壬生新町の須釜作十郎の三人の名主は,はやる農民を根気強く説得し,自分達が代表として,苦しい農民の生活と税を軽くしてもらうことを城主に訴えました。しかし,この三人の訴えは聞き入れられず,三人は捕まり,牢に入れられてしまいました。それでも三人は前からの打ち合わせ通りに,罪を反省するふりをして,牢から出してもらいました。

今度は城主にお願いするのではなく,将軍に直接訴えようと壬生を出発したのですが,再び捕まってしまいました。賀長市兵衛,石井伊左衛門の二人は打ち首になってしまいましたが,城主も農民たちの固い決意に動かされ,「七色の掛物」の税をかけないという御触れを出しました。なお,須釜作十郎は,「物語壬生史」には,日光輪王寺との縁があり,その助命運動によって死罪をまぬがれたとあります。

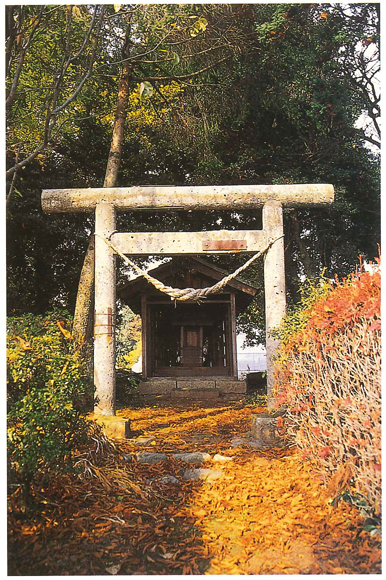

上稲葉にある「市兵衛八幡」

上稲葉,下稲葉,壬生では彼ら三人を慕い,惣代八幡といって年に一回祭りを行なったといわれています。

石井伊左衛門をまつる社は,下稲葉の鹿島神社のかたすみにあり,上稲葉には,賀長市兵衛をまつる市兵衛八幡が残っています。

| コラム 七色の掛物って? | |||

| 大麦,大豆,稗,荏油,真綿,紅花,麻にかけられた税のことです。紅花は壬生藩内では生産されず,真綿,麻,荏油についても生産物の中には見られず,代わりにお米で納めていました。 | |||

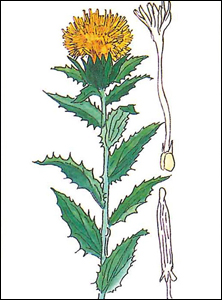

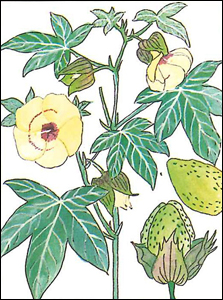

| 紅花 | キク科の越年草。 澄色の花から色素をとって,口紅とした。 | 真綿 | アオイ科の一年生作物。 種子のまわりが純白の毛になる。種子をおおう長い毛を綿として使う。 |

|  | ||

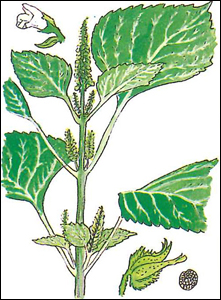

| 荏油 | シソ科の一年草。 果実から油を絞る。 | 麻 | クワ科の一年草。 茎の皮を加工すると白く長い繊維が得られる。 |

|  | ||