「壬生通町屋敷並びに尺間数書上帳」

書上帳と,現在の壬生町の地形図を持って,実際に自分で歩いて見ると,壬生町再発見ができるかも知れません。

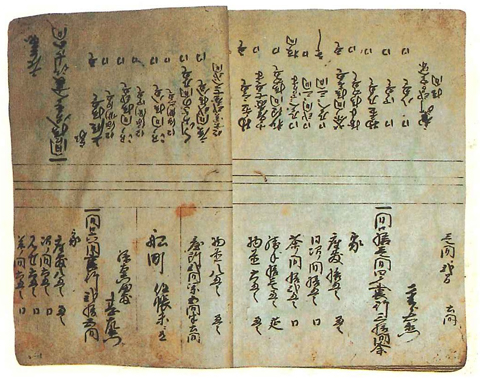

書上帳には,まず中央に南の表町から新町へ通じる通町の道路を描き,その上下両側,つまり道の東側,西側あるいは南,北側に各屋敷が向きあいに書かれています。

中には,通町の道路を中心に両側の屋敷が書き上げられています。道の中央には用水路があり,水が流れていました。

道の西側は,南から4軒で密蔵院の入り口,一軒おいて高札,8軒の大手門入り口が本陣・名主の庄兵衛宅です。また2軒行くと興光寺の入り口,7軒で城の搦手(からめて)門(城の裏側)への搦手横町に分かれ,屋敷はまだ54軒も続いていました。当時の屋敷の多くは,むしろ敷きの表間,茶の間,物置などの4部屋から作られていたようです。

道の東側は,屋敷が続いており,南から24軒行くと,東の舟町通りに分かれました。そこから3軒行くと千手院の入り口です。この辺は当時一番にぎやかなところで,図の中には「見せ(みせ・店)」と書かれていたり,2階の家も書かれています。続いて13軒ほど行くと無量寿院へ行く道となり,さらに7軒行くと宇都宮への道に分かれます。また西に22軒行くと福和田(ふくわた)道にぶつかり,12軒行くと台林寺の入り口で,4軒行くと自性院への入り口,さらに6軒行くと番所の空き地になり,通町はここで終りです。

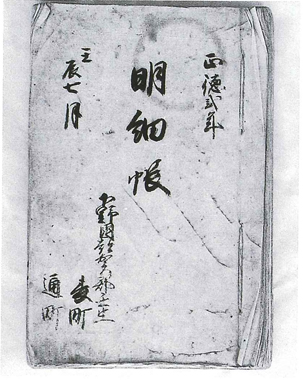

1712(正徳2)年の「壬生表町 通町明細帳」により,その当時の町の長さや人数が分かります。

| 表町の長さ | 7町18間半 (約800m) | |

| 通町の長さ(新町を含む) | 12町10間半 (約1.3km) | |

| 表町の家数 | 162軒 | 人数1552人 |

| 通町の家数(新町を含む) | 219軒 | 人数1652人 |

表町,通町には名主が1名ずつおかれ,名主の下に両町含わせて15名の年寄と11名の組頭がおり,「正徳明細帳の商売並びに諸職人」によると,両町の商人および職人が29種類,127人も書かれ,商工業が栄えていたことが分かります。通町では4・9の数字のつく4・9・14・19・24・29日の6日間に市が開かれました。同じように表町では2・7の数字のつく6日間に市が開かれていました。これを六斎市といいます。商業が繁栄するにつれて他の町からも人々が移り住むようになり,壬生の町はさらに活気が出てきました。

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

正徳二年表町・通町明細帳 (壬生町大島忠介家蔵)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||