| 村名 | 1648年の記録 | 1867年の記録 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 石高 | 領主 | 石高 | 領主 | ||

| 1 | 壬生本村 | 2121 | 壬生藩 | 3522 | 通町・表町に幕府領411石 残りは壬生藩領 |

| 125 | 壬生町新田 | ||||

| 2 | 藤井村 | 669 | 128 | 壬生藩 | |

| 3 | 下稲葉村 | 553 | 1116 | ||

| 4 | 上稲葉村 | 605 | 1342 | ||

| 5 | 羽生田(はにゅうだ)村 | 1007 | 619 | 下妻藩 | |

| 42 | 佐倉藩 | ||||

| 380 | 壬生藩 | ||||

| 606 | 七ツ石村 壬生藩 | ||||

| 6 | 福渡戸(ふくわと)村(福和田(ふくわた)村) | 216 | 555 | 壬生藩 | |

| 7 | 国谷(くにや)村 | 342 | 940 | 国谷村 壬生藩領 | |

| 206 | 国谷新田〃 | ||||

| 26 | 七ツ石村新田 幕府領 | ||||

| 8 | 助谷村 | 183 | 530 | 壬生藩 | |

| 9 | 中泉村 | 383 | 宇都宮藩 | 638 | 旗本足利領 |

| 10 | 小林村 | 159 | 255 | 〃 | |

| 68 | 幕府領 | ||||

| 11 | 上田(かみだ)村 | 617 | 723 | 旗本板倉領 | |

| 12 | 安塚村 | 496 | 732 | 幕府領 | |

| 472 | 横山・天野・宮城領・壬生藩領 | ||||

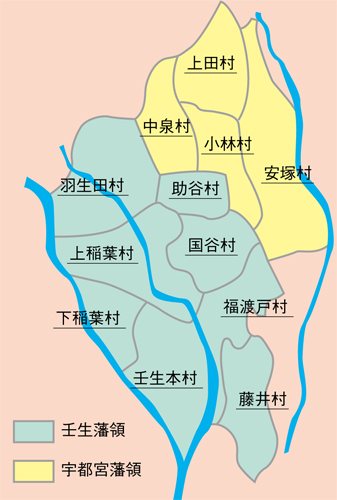

村の石高と領主の移り変わり

北部には,安塚・上田・小林・中泉の4つの村々があり宇都宮藩の領地でした。そのほかに助谷・国谷・羽生田・上稲葉・下稲葉・福渡戸(福和田)・藤井と壬生本村の8つの村があり,壬生藩の支配をうけていました。時代が進むと農民は少しでも収穫を増やそうとして新田を開発したので村の数が増え,原宿新田・星の宮新田・七ツ石村・国谷新田などが新しくできました。

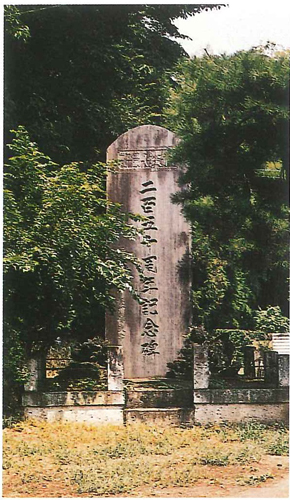

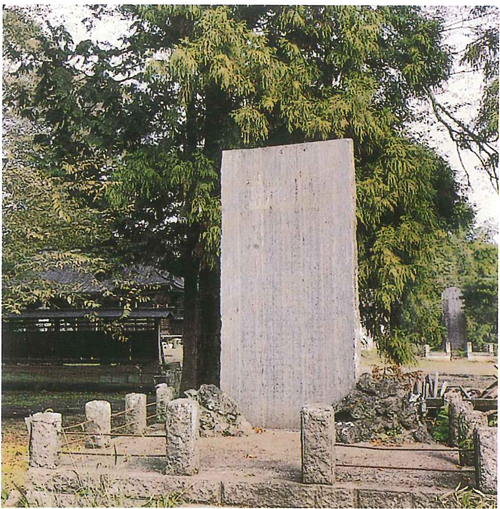

干瓢発祥二百五十周年記念碑 |  下野干瓢の碑 |

村の支配にも移り変わりがありました。安塚村の例を見てみましょう。初め宇都宮藩の領地であったのですが,17世紀ころには幕府が直接支配する土地と,横山,天野,宮城の3人の旗本の領地に分かれました。旗本というのは,幕府に直接支配される1万石以下の武士で,将軍に直接会うことのできる武士をいいます。1697(元禄10)年,幕府は,旗本に領地を与える「元禄の地方直し」という政策をとりますが,これがこの地方にも及んできたのです。一つの村が3人の旗本に分けられた相給の村になったわけで,支配の仕方や年貢の納め先が,違ってくることになります。

村の人々は,どのようにして暮らしを立てていたのでしょうか。現在の壬生町は,田が畑より多くありますが,当時は畑が多く,いろいろな作物を作っていました。麦・粟・稗(ひえ)・小豆・煙草・木綿・蕎麦・大根などが主なもので,特にごぼうは稲葉の名産でした。江戸時代後半からは干瓢(かんぴょう)の生産が始められました。