特に,原野にめぐまれていた安塚村の開発はめざましかったようです。新田開発は領主にとっても,年貢を増やすことになったので,開発した土地の年貢を数年間免除して新田開発を勧めました。また,農民にとっても,自分の力で土地を開くことは,農民として自立するために大切なことでしたので,積極的に開発を行いました。

しかし,あまり開発をすると,緑の土地を減らし,洪水などがおこるということで,1666(寛文6)年,幕府は,開墾を制限しています。現代の開発と自然破壊の問題に似ているところがあります。

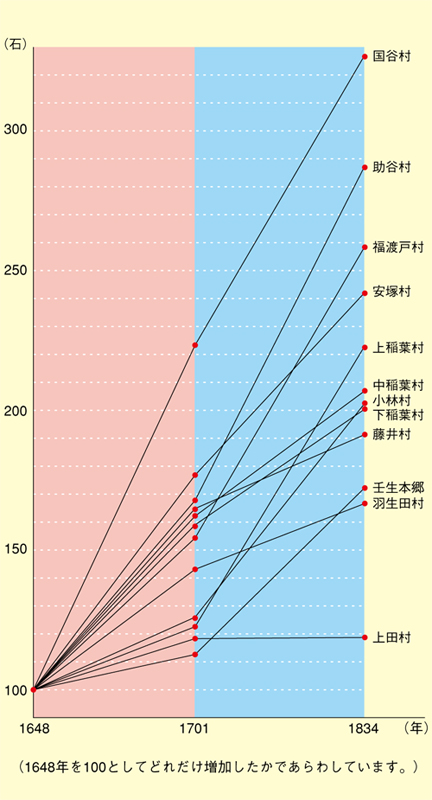

村の石高のふえ方

| ※ 石高… | その土地からどれだけ米がとれるかをあらわしたもの,太閤検地から,使われるようになった。1石は10斗=100升(=180リットル)のこと。1日3合の米を1人が食べるとすると,人は1年に1石の米を食べるという。 |