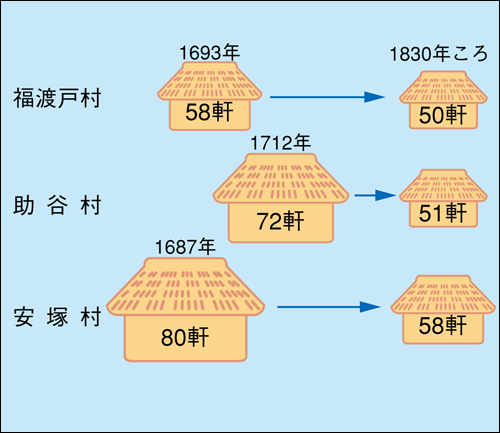

村の軒数が減ってきたようす |  ききんの様子 |

新田開発などにより,江戸時代の村はつねに発展し続けたのでしょうか。上の表を見てみましょう。17世紀の終りから19世紀の前半までに,福渡戸(ふくわと),助谷,安塚の人口が平均で75%に減少していることが分かります。全国的にはこうした傾向は見られません。しかし,関東地方では各地でこのように人口が減っています。特に下野国(しもつけのくに)は全国でも人口の減少が激しかったようです。どうしてなのでしょうか。この原因の一つには,将軍の日光社参や参勤交代のために,この地方の村々に重い助郷(すけごう)の負担があったこと,麻疹(はしか)の流行や寒い気候で作物がとれなかったこと,などがあげられています。農繁期の忙しい時期に,助郷として多くの人馬を出すのは大変なことです。そのうえ,人々が激しく行き来することによって,伝染病の麻疹が広がっていったようです。

この結果,年貢を払えない農民が田畑や家を捨てて村を逃げだしました。こうした人達の分まで残った農民が耕すことになり,ますます農民が疲れて,村が荒れていったようです。1792(寛政4)年旗本の天野氏の領地であった安塚村では,このままだと耕作に手が行き届かず農地が荒れ地になり,農民がみんなだめになってしまうと訴えています。

生活に困った農民は,村を逃げださないまでも,土地を担保にして借金をしてその場をしのぐようになりますが,この借金を返せず土地を失っていきます。こうして,江戸時代の後半には大地主と小作という,大きな差が農民の中に生まれてきます。

江戸時代の後半になると,天明・天保のききんをはじめ,全国に広がる凶作が数回起こりました。天明のききんの時には,下野国では「中位以下の百姓は飢えて大分死んでしまったので,田畑が荒れて草がぼうぼうになった」という記録があります。天保のききんの時には,数年間,夏の気温が上がらず稲が育ちませんでした。そのため,上田(かみだ)村では食べ物がなくなってしまい,野山に生えている雑草を食べていたという記録があります。また,食べ物どろぼうや強盗が多くなったので,村で相談し毎晩村中の夜回りをしたということです。