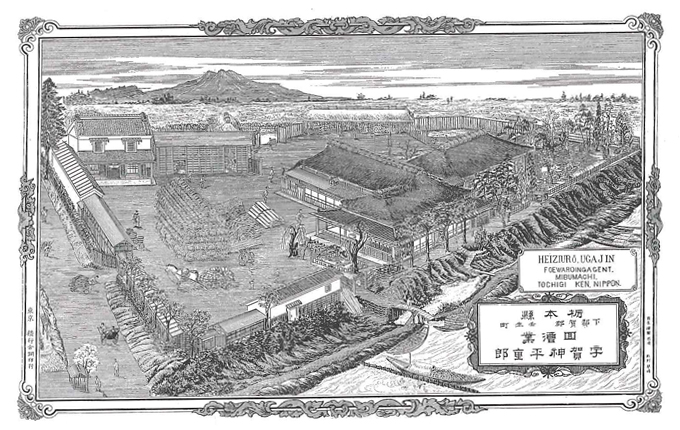

壬生の河岸問屋

鉄道やトラックなどがなかったこの時代は,荷物は自分で持つか,馬の背につけるか,大八車に乗せるか,あるいは川舟に積んで運ぶかしか方法はなかったのです。

人間の手で重い荷物を遠くまで運ぶのは非常に大変ですし,馬1疋では米俵2俵(約120kg)が限界でした。しかし,舟ならば川と豊かな水さえあれば,どこへでも多くの荷物を運べるので,川の深さや荷物の重さに合わせて,その大きさや形を変えて利用されました。川舟に積んだ量はだいたい次のようでした。

・鬼怒川中流で利用された高瀬舟は,

1艘で米20石,米俵で50俵。

・(17世紀末の元禄時代のころの)壬生河岸で便われた高瀬舟は,

1艘で300~500俵。

下野国(しもつけのくに)でも,街道や川を利用して物や人を運びましたが,壬生は,日光街道壬生通りと日光例幣使※街道の城下町や宿場の町として栄えるとともに,黒川の最も上流にある河岸の町としても栄えました。

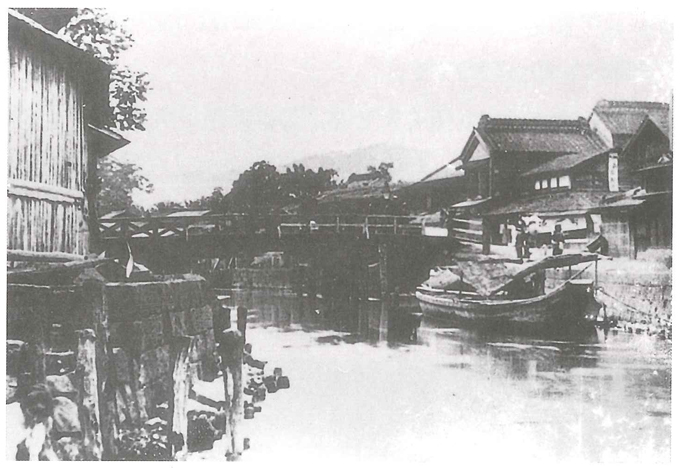

黒川を見てみましょう。今の黒川の水の量で舟が動くでしょうか。黒川で活躍していた川舟はどんな舟だったのでしょう。

当時は,黒川の豊かな水の量を利用して,荷物を一杯に積んだ川舟がさかんに上り下りしていたのですが,水の量が少ないところや大きな石があるところ,底が浅いところもありました。そのため,舟を小型にする,舟の底を平らにするなどの工夫をしたのです。壬生や栃木で使われた舟の底も平らでした。

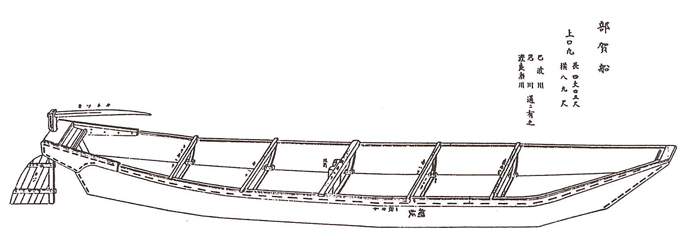

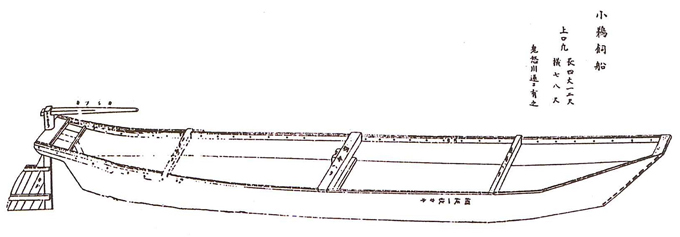

思川(おもいがわ)水系で使われていた川舟は,上流の壬生の河岸では部賀舟(べかぶね),小鵜飼舟で,乙女河岸(小山市)など中流から下は少し大型になった高瀬舟でした。

栃木の巴波川(うずまがわ)に浮かぶ「部賀舟」

部賀舟(東京市史稿) | |

| 現在使用の川舟のくぎ |  |

| 部賀舟のくぎ |  |

| |

| -部賀舟のくぎが大きかったことが分かるでしょう- | |

小鵜飼舟(東京市史稿) | |

壬生に河岸がつくられた時期は,はっきりとは分かりません。おそらく壬生が城下町として整備され,本格的に江戸に年貢米を送る必要がでてきたため作られたのだろうと思われます。

1651(慶安4)年の「下野一国」という資料には“壬生の河岸が黒川の最も上流の最後の河岸(遡行終点河岸)”と書かれ,この時期にはもう壬生に河岸が存在していたことが分かります。

壬生の河岸の位置を見てみましょう。

黒川と壬生五河岸

それぞれ数百mの距離をへだてて5つの河岸がありました。

そのため「壬生五河岸」といわれていました。

各河岸には河岸問屋が1軒ずつあって,5軒で壬生河岸仲間を作り,いろいろな相談をしていました。壬生五河岸の河岸名と場所は下流から次の5ヵ所をいいます。

・表町の下河岸

・通町の藤井河岸(清水河岸)

・宮下河岸(加藤河岸)

・中河岸

・上河岸

| 河岸名 | 持舟数 (「正徳明細帳」) | 幕末の河岸の様子(「壬生領史略」による) |

| 下河岸 | 6艘 | 「江戸口外より並木四丁余にある渡船場。川向並木下に土橋を架せり。御成橋という。また一つには城主帰城節この川に仮橋を架せる。 これ御成橋という。この黒川筋下河岸は三河岸の第一等なり,日光鹿沼辺の諸材木その外近在より江戸への物品運送の扱場所にて積問屋あり。日々入船出船にて賑はし」 |

| 藤井河岸 | 6艘 | 「藤井村への渡船場。小金井宿への往還。この川岸壬生地内にして江戸への出荷扱船問屋あり,渡舟は藤井村にて営業す」 |

| 宮下河岸 | 2艘 | 「加藤河岸ともいう。この川岸加藤某の持にてあり,当時出荷なし」 |

| 中河岸 | 6艘 | 「雄琴大神社馬場先東六,七十間隔処に河岸あるをいう」 |

| 上河岸 | 7艘 | 「宮海道黒川の渡船場。この渡船場夏船渡し。 冬仮橋し。この河岸より江戸地に炭薪を出す問屋あり」 |

| 合計 | 27艘 |

| ※ 日光例幣使… | 日光の東照宮へ幣束を納めるために天皇よりつかわされる使い。 |