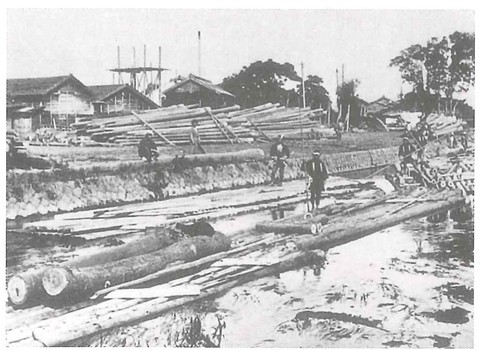

栃木の川下げ

しかし,筏を流していく時,鮎をとるためにしかけた梁(やな)を,こわしてしまうというもめ事が起きました。この他,堰(せき)や梁をこわされたとか,金銭を取られたという訴えが,何度も役人にあったため,筏の大きさと上に乗る人数などを定めた証文も取り交わしました。

1718(享保3)年の「筏川下げの堰銭請取帳」によると,筏の数は川舟と同じように水量の多い夏に集中し,3月から11月までの9か月間に筏が164敷も川下げされました。水量が少なく川下げが減少する冬の数を加えると,おそらく1年間で200敷以上が江戸に送られたことでしょう。

| 月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |

| 筏数 | 31 | 資料欠 | 20 | 5 | 46 | 42 | 16 | 資料欠 | 4 |

| 上乗人数 | 100 | - | 115 | 20 | 188 | 171 | 72 | - | 24 |

請取帳には,亀和田村(鹿沼市),七ツ石村,上稲葉村,赤塚村(鹿沼市)が月番交替で筏の持ち主に,上乗人の人数や上乗人一人につき50文の堰銭をとったことが書かれています。

黒川で使われていた部賀舟(べかぶね)は大正5年頃に,また竹筏は昭和12年頃に藤井河岸から流されたのが最後であったといわれています。