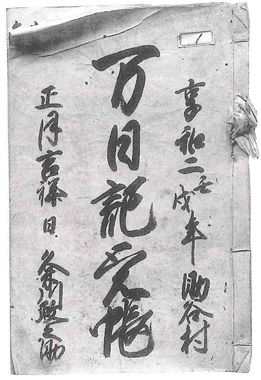

粂川政之助の日記

農民は自分たちのふだんの生活を,記録することがほとんどないので,この時期の農民の生き生きした姿を知ることはむずかしいことです。壬生には,農民の生活や村の行事についての貴重な資料が残されています。助谷村の組頭を務めた粂川政之助が,1799(寛政11)年から1851(嘉永4)年まで53年間にわたって書き続けた日記がそれです。この中から,1802(享和2)年の一年間をとりあげて,農業以外にどんなことがなされていたのかを,一覧表にしてみました。

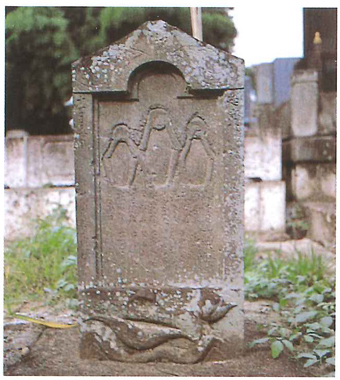

この表を見ると,政之助は当時の農民のいろいろな行事に参加したり,よそへ出かけたりしていたことがわかります。政之助が組頭という大切な役目についていたために,しなければならなかった行事もありましたが,ほとんどは,村の行事や家と家とのつきあい,そして趣味や信仰の集まりでした。庚申講・無尽などの村人の集まりは,現在も行われているところがあります。また,各地にこれらの行事に関係がある庚申塔(こうしんとう)や十九夜塔なども残されています。

粂川政之助の一年

| 月 | 行事 | |

| 田植え前 | 1 | 2日/年の初めのあいさつ 4日/伊勢参りをした人の家で酒宴 5・7日/兵法のけいこ 9日/友人の家で酒宴 15日/太平山へ初詣 16日/兵法のけいこ 17日/友人の家で酒宴 20日/兵法のけいこ 25日/天神講 27日/塩谷郡玉生村の勝膳神参り(3泊4日) 28・29日/妙義講 |

| 2 | 2日/兵法の先生を訪問 3日/伊勢参りの人からあいさつ・みやげ 5日/国谷(くにや)村の稲荷神社で神前相撲 7日/庚申講 8日/若者組の踊り 10日/鎮守八幡宮のおまつり・妙義講へ出かけた人のあいさつ・みやげ 15日/お彼岸の行事 16日/七ツ石村観音院に念仏奉納 17日/村の若者組,古山村で夜踊り 18日/夜踊り 24日/雷電宮お日待 27・29日/友人の家で法事・結婚式によばれる | |

| 農繁期に むかって | 3 | 3日/太平山参り 6日/慶安太平記を写す 10日/馬無尽の寄合 12日/無尽 13日/親戚で出産祝い 14日/地蔵堂の棟上げ式・若者遊び 15日/大日尊の祭礼 20日/年寄遊び 24日/国谷村の天祭 |

| 4 | 1~3日/天祭(天念仏),お囃し 12日/法事 17日/兵法のけいこ 20日/庚申講 25日/宇都宮の花火を見物 29日/男の子の節句で小旗贈 | |

| 農繁期 | 5 | 9日/富士山御師来る 10日/温泉へ行った人からのみやげ |

| 6 | 12日/村内の田植えすべて終わる,さなぶり祝う 14日/中泉村牛頭天王祭で相撲 21日/庚申講 22日/頼母子講 24日/愛宕山祭礼,大杉囃子 | |

| 盆行事 と 秋祭り | 7 | 3日/旅の瞽女4人泊まる 8日/男体山(なんたいさん)登山の人のみやげ,お札 9日/新名主のお祝い・国谷村神参り踊り 10日/富士山・石尊山参り 16日/兵法のけいこ 22日/自宅で酒宴 23日/京都の稲荷大明神お札配る 26日/若者組の集り 30日/お七夜祝い |

| 8 | 1日/国谷村風祭 2日/兵法のけいこ 3日/風祭会合 10日/若者組踊 14日/八幡宮講 15日/十五夜,若者組踊り 22日/庚申で若者組会合 22日/無尽の寄合 24日/上田(かみだ)村花火 | |

| 9 | 10日/馬無尽 12日/国谷村で無尽 16日/日光参り・白山大権現神子舞 24日/延生地蔵尊参り 28日/大杉大明神日待 29日/下古山村芝居興業 | |

| 年貢を おさめるころ | 10 | 10日/地神例祭(秋祭り) 18日/国谷村えびす講 29日/十九夜念仏供養塔を立て,餅をついて酒宴 |

| 11 | 1日/浄瑠璃興行 10日/無尽 16日/お七夜念仏 28日/家新築棟上げ | |

| 12 | 12日/村内にてお七夜祝い 13日/国谷新田化城院からご祈祷護摩が来る 16日/年貢上納終了 26日/伊勢御師来る |

農民はいつ庚申講などの集まりや村の祭りに参加したのでしょうか。当時は,まだ月曜日,火曜日などという曜日はありませんでした。現在の日曜日のような休日を当時は「遊び日」といいました。1802(享和2)年の助谷村の遊び日は,下の表のようになっていました。全部で82日で,今は,日曜日が一年に約52日ありますから,82日の休みはかなり多いといえます。

こうした日々に,農民は神や祖先の霊をまつったり,節句や厄除のお祈りをしたりしました。また,農作業の区切り目には祭りをしたり,農作業の休みの日を村で決めたりして,農民にとってはリフレッシュの時となりました。

庚申塔 |  十九夜塔 |

助谷村の遊び日(1802年の例)

1月・14日

正月 仕事始め 小正月 恵美須講 愛宕山祭礼 天神講 |

2月・10日 次郎の正月 初午 事始め 地神祭礼 彼岸入(弁財天祭礼) 彼岸御中日 雷電宮日待 |

3月・8日 節句 馬つくらい 大日尊祭り |

4月・8日 天祭 灌仏会 日光山祭礼 庚申講 ふじ岡用水堰(せき)普請 |

5月・2日 節句 |

7月・8日 七夕 盆 |

8月・10日 八朔(はっさく) 風祭り 八幡宮講 二百廿四日 庚申講 彼岸中日 |

9月・9日 馬つくらい おくんち 十三夜 日光山祭礼 大杉明神日待・千度 |

12月・2日 馬つくらい 事始め |

|

6月・7日

田植仕舞 庚申講 馬つくらい 愛宕山祭礼 しめり事 |

10月・1日

地神祭礼(八幡宮) 11月・3日

七夜念仏 |

合計 82日 |

今残っている行事はあるでしょうか? |

助谷村の遊び日(1802年の例)

-

- 1月・14日

-

- 正月

- 仕事始め

- 小正月

- 恵美須講

- 愛宕山祭礼

- 天神講

-

- 2月・10日

-

- 次郎の正月

- 初午

- 事始め

- 地神祭礼

- 彼岸入(弁財天祭礼)

- 彼岸御中日

- 雷電宮日待

-

- 3月・8日

-

- 節句

- 馬つくらい

- 大日尊祭り

-

- 4月・8日

-

- 天祭

- 灌仏会

- 日光山祭礼

- 庚申講

- ふじ岡用水堰(せき)普請

-

- 5月・2日

-

- 節句

-

- 7月・8日

-

- 七夕

- 盆

-

- 8月・10日

-

- 八朔(はっさく)

- 風祭り

- 八幡宮講

- 二百廿四日

- 庚申講

- 彼岸中日

-

- 9月・9日

-

- 馬つくらい

- おくんち

- 十三夜

- 日光山祭礼

- 大杉明神日待・千度

-

- 12月・2日

-

- 馬つくらい

- 事始め

-

- 6月・7日

-

- 田植仕舞

- 庚申講

- 馬つくらい

- 愛宕山祭礼

- しめり事

-

- 10月・1日

-

- 地神祭礼(八幡宮)

-

- 11月・3日

-

- 七夜念仏

合計 82日

今残っている行事はあるでしょうか?