江戸時代のはじめのころ,庶民(農民や商人,職人など)の子どもに文字やそろばんを教えたのは寺で,これを寺子屋といいました。18世紀になると,農村に商品やお金が入ってきて,庶民にも文字の読み書きや計算をすることが必要になってきました。そこで,手習塾という現在の学校のような所が各地にできました。わかっているだけでも当時の壬生にあった塾は下の表のとおりです。先生は,お坊さんが一番多かったようです。農民出身の先生もあって,日記を残した粂川政之助も助谷村で塾を開いていました。

塾には,7~10歳位の子どもたちが通いました。読み書きのけいこ(手習い)の教科書は,「往来物」といわれるものが多く,文章や単語が書き並べてありました。興生寺(こうしょうじ)に残っている往来物の下書きには,「村名集 野州都賀郡藤江字中妻,堀之内,稲荷宮・・・安塚,鯉沼,国谷(くにや),助ケ谷,小林,上田(かみだ),中泉・・・」と書いてあります。文字を覚えながら地名の勉強もしたのでしょう。

| 壬生にあった手習塾 | | 塾の名 | 場所 | できた年 | 先生の名 | 身分 | 教えた内容 | | 藍沢塾 | 壬生 | 天保年間 | 藍沢仁兵衛,登美夫婁 | 農民 | 手習 | | 石崎塾 | 壬生 | 幕末 | 石崎暢(松本省庵) | 藩医 | 手習,漢学 | | 星川塾 | 壬生仲町 | 〃 | 星川栄三 | 壬生藩士 | 手習,漢学 | | 興光寺 | 壬生 | 〃 | 36世良頓上人,野留阿教雲 | 僧侶 | 手習,漢学 | | 豊楢院 | 壬生城南 | 〃 | 24世雲外和尚 | 〃 | 手習,漢学 | | 大島塾 | 壬生表町 | 嘉永元年 | 大島半之丞 | 農民 | 手習,漢学 | | 渕本塾 | 壬生北条 | 幕末 | 不明 | 不明 | 手習,漢学 | | 円宗寺(えんじゅうじ) | 上稲葉 | 〃 | 31世賢海他 | 僧侶 | 手習 | | 黒子塾 | 〃 | 〃 | 黒子正兵衛 | 名主 | 手習,算法,国学 | | 小松塾 | 稲葉 | 〃 | 小松寛斎 | 不明 | 不明 | | 梁島塾 | 下稲葉 | 慶応年間 | 梁島治郎兵衛 | 農民 | 手習,漢学 | | 本多塾 | 藤井 | 幕末 | 本多栄助 | 〃 | 手習,漢学 | | 下寮房 | 〃 | 〃 | 浄心 | 僧侶 | 手習 | | 不動院 | 上田 | 〃 | 敞運・秀恵 | 〃 | 手習 | | 粂川塾 | 助谷 | 文化文政期 | 粂川政之助 | 農民 | 手習 |

|

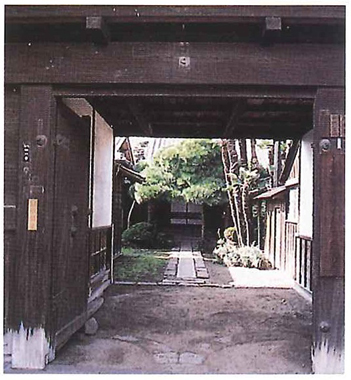

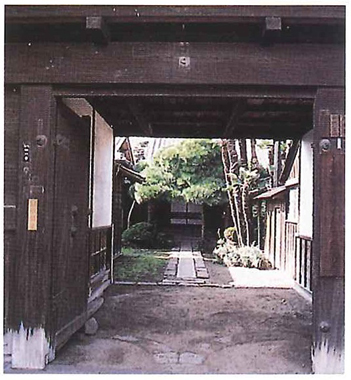

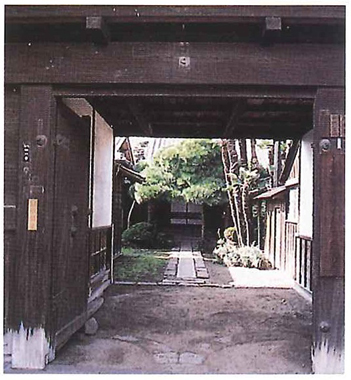

石崎塾のあった石崎達家