手習い塾のほかにも,町や村に道場が開かれ,武道のけいこに励む人もいました。壬生では神新影一円流がさかんで,粂川政之助は25歳で免許をとり,当尊と名乗って多くの弟子を集めていました。また,1702(元禄15)年,藤井に生まれた福井兵右衛門(ふくいへいうえもん)は,神道無念流を考えて,江戸で道場を開いたといわれています。

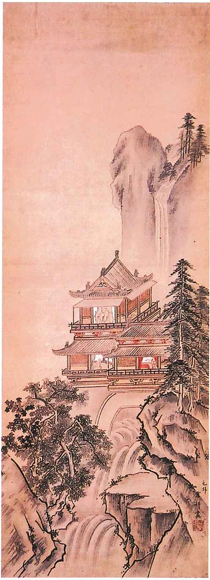

江戸と街道で結ばれ,また黒川の水運の中心地であった壬生には江戸の文化も伝わり,この地方で活躍する画家もいました。平出雪耕(ひらいでせっこう)は藩に雇われた画家で,藩の家老であった高須甘棠(たかすかんとう)や壬生本陣の松本甘暁(まつもとかんぎょう)とともに,壬生を代表する画家です。現在も町内にこれらの人々の作品が残されています。

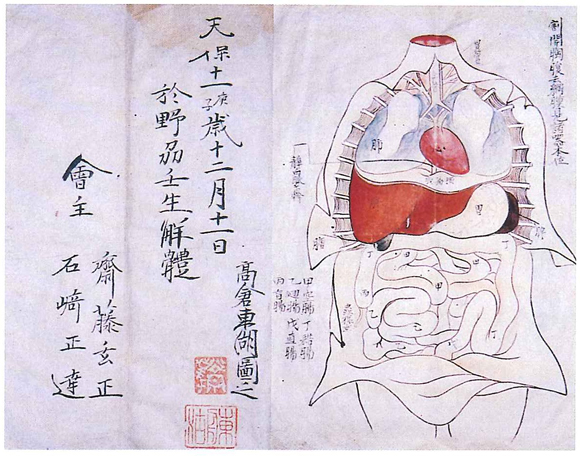

最近,壬生町の中心街の大通りは「蘭学通り」と名付けられ,歩道の整備などがなされています。蘭学は江戸時代のオランダ語による西洋の医学などの学問ですが,壬生にはこの医学に優れた人々が出ました。その一人に斉藤玄昌(1809-1872)がいます。

玄昌は壬生藩のおかかえ医師になり,栃木県で最初に人体の解剖※を行い記録を残しています。また,1850(嘉永3)年には,当時大変おそろしい病気であった,ほうそう(天然痘)の予防接種を壬生藩の領内で行っています。玄昌のことは,実はつい最近まではっきりと判っていなかったですが,町の歴史民俗資料館の研究などで明らかにされてきました。これからも,こうした庶民の文化が発見されていくかも知れません。

平出雪耕の画 |  松本甘暁の画 |

高須甘棠の画 |

斉藤玄昌解剖図 |  玄昌の墓(常楽寺(じょうらくじ)) |

| ※ 解剖… | 現在の東雲(しののめ)公園付近(壬生上河岸前)で行われた。 |